作者:

张未央

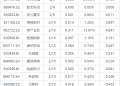

面积仅占全国 4% 的长三角拥有 9 座 「GDP 万亿城市」,数量是全国的三分之一,GDP 合计量约为全国的七分之一。目前,9 市统计部门均已发布一季度经济运行情况,各地生产供给较快增长,市场需求稳步改善,新质生产力加快培育,经济运行实现良好开局,上海等 7 市的当期增速超过去年全年或持平。

澎湃新闻观察到,今年以来,各行业的智能化升级需求、国家对设备更新的政策红利持续释放,加速机器人的市场渗透,「机器人产量」 在各地统计部门 「一季报」 中高频出现,上海、苏州、杭州、宁波等产业重镇的工业机器人、服务机器人产量实现两位数甚至倍数增长。

合肥 GDP 增速第一

就年度经济总量而言,长三角 9 座 「万亿城市」 呈现 「一二六」 的雁行结构。上海是全国首个 GDP 超过 5 万亿的城市,苏州、杭州逾 2 万亿,在 2 万亿以内的有南京、宁波、无锡、合肥、南通、常州 6 市。

一季度,上海实现地区生产总值 12735 亿元,其中第三产业增加值占比超过八成;GDP 增速为 5.1%,快于去年同期、去年全年,信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业对增长的贡献率合计超过 6 成。

去年末,合肥常住人口突破千万,成为区域内第四座 GDP 过万亿、人口过千万的 「双万城市」。今年一季度,该市第二产业增加值增速、三产增加值增速、出口增速在 9 市中均居第一,GDP 增速达到 6.6%,在全国 27 座万亿城市中仅次于烟台 (6.9%)。

「芯屏汽合」 常被用来概括合肥的产业特色,分别指代芯片产业、新型显示产业、新能源汽车和智能网联汽车产业,以及人工智能赋能制造业发展。一季度,合肥工业用电量 75.68 亿千瓦时,创 2016 年以来同期新高,汽车及零部件产业增加值、平板显示及电子信息产业增加值增长 49.1% 和 15.2%,合计拉动规模以上工业增加值增长 9.4 个百分点 (全市规上工业增加值增长 14.0%)。

从增长的动力看,长三角 9 座 「万亿城市」 中一季度固定资产投资增速最快的是上海 (6.5%)、无锡 (5.1%)、合肥 (4.9%),社会消费品零售总额增速靠前的是南京 (7.5%)、杭州 (6.3%)、常州 (5.2%),出口增速领先的是合肥 (19.2%)、杭州 (18.7%)、南通 (17.3%)。

在经济总量 2 万亿以内的城市中,宁波一季度的增量最高,达到 428 亿元,南京为 359 亿元。

南京是全国十强城市 「守门员」,近年来宁波增长有力,与其的差距持续缩小。据交汇点客户端报道,今年 1 月,南京市领导坦承 「标兵渐远、追兵渐近」,指出争先进位的根本出路在创新,要深化创新链、产业链、资金链、人才链融合,切实把科教人才的比较优势转化为发展胜势。一季度,南京 GDP 增长 5.3%,增速比去年全年加快 0.8 个百分点。

机器人产量以两位数乃至倍数增长

2021 年,国家统计局的 《数字经济及其核心产业统计分类》 已纳入机器人制造,归于 「智能设备制造」 项下,但机器人产量此前在地方统计部门的经济运行情况通报中出现频率不高。

去年末以来,人工智能、机器人产业的显示度出现指数级增长,「开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动」「培育具身智能等未来产业」 被写入今年的国务院政府工作报告。伴随着机器人涌入工厂、景区、马拉松赛道等场景,「机器人产量」 也频频出现在一季度统计部门的通报中。

当期, 上海三大先导产业制造业产值增长 7.2%,其中人工智能产值增长 13.2%,工业机器人产量增长 18.6%。

据上海中创产业创新研究院 1 月发布的报告,长三角人形机器人产业的综合实力居全国前列,江苏的核心零部件具有竞争力,浙江产业链布局较完善,安徽 AI 技术优势相对突出,上海整机设计研发能力强劲,初步形成模速空间、机器人谷等世界级人工智能产业集群,在人形机器人整机本体、智能软件、硬件核心零部件等领域加快布局,涌现出一批代表性企业。

报告分析,在本体设计与制造方面,上海汇集了全国约一半整机企业,已发布多款通用原型机,并在多个实际场景中实现商业化应用;智能软件方面,集聚高性能计算芯片领军企业,以及具身智能、多模态大模型企业,开源公版机、数据集及首批团体标准等,赋能人形机器人的 「大脑」「小脑」;关键零部件方面,拥有一批国内领先的关节执行器、高精度传感器研发制造企业;终端应用方面,已在工业制造、商业银行等场景进行实验性应用。

作为人工智能、高端制造、新材料等多种先进技术的融合体,人形机器人被认为将是继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一个深刻变革人类生产生活方式的颠覆性产品。据央视新闻客户端报道,苏州一家智能科技公司深耕移动机器人多年,今年的市场变化最为明显,各类希望提升生产线智能水平的制造企业登门拜访。这家公司过去全年的订单 600 多份,今年一季度就签了 278 份,「新客户爆发式增长,接待的会议室不够用了。」

依现行统计口径,机器人分工业类、特殊作业类、服务消费类。工业机器人用于工业自动化领域,如焊接机器人、喷涂机器人、工厂用物流机器人、机械式遥控操作装置 (遥控机械手) 等;特殊作业机器人用于水下、危险环境、高空、科考等作业;服务消费机器人指除了工业和特殊作业以外的各种机器人,包括用于个人、家庭和商业服务,如家务机器人、餐饮用机器人、宾馆用机器人、销售用机器人、娱乐机器人、助老助残机器人、医疗机器人等。

据统计部门数据,一季度杭州、宁波的工业机器人产量增长 62.7%、63.2%,苏州的服务机器人产量增长 165%。

另据 「南京发布」 援引综合数据和信息平台 MIR DATABANK 的统计,一季度中国工业机器人市场销量增长 11.6%,国产机器人渗透率提升 2 个百分点,位于南京的埃斯顿机器人所占市场份额升至 10.3%。

(澎湃新闻)

文章转载自东方财富