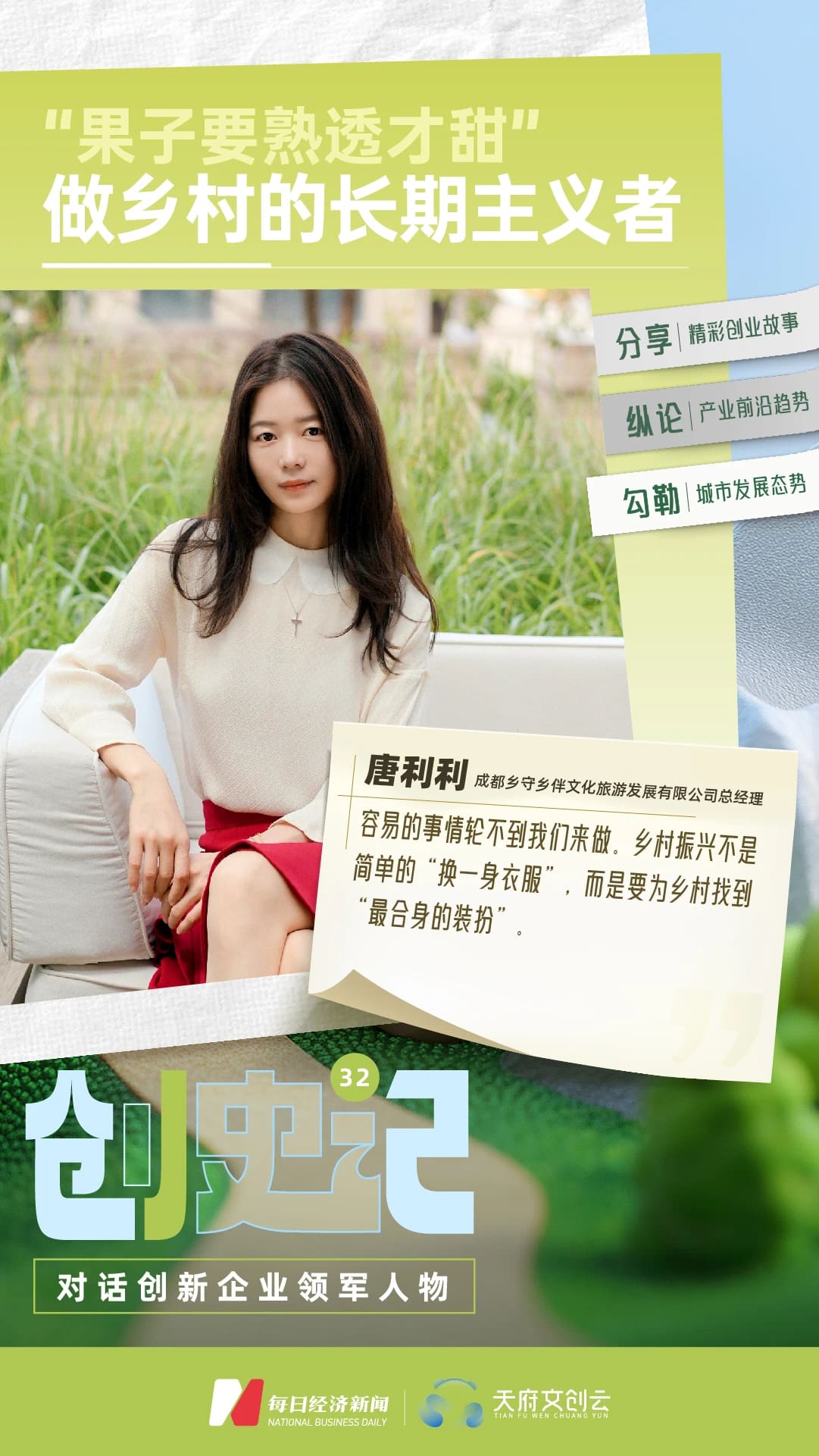

自 2021 年扎根彭州,成都乡守乡伴文化旅游发展有限公司总经理唐利利带领团队打造蔬香理想村,推动文旅业态转型。她认为,乡村振兴需打破传统,用全新视角思考,找到乡村 「最合身的装扮」。面对挑战,她秉持 「60 分开张,80 分迭代」 的务实哲学,探索农业与文旅融合,引入新生力量,打造可持续乡村样本,让乡村真正 「活」 起来。

每经记者|唐元 每经编辑|余洋

不停接电话,走路时也不忘发语音叮嘱项目进展,眼前这位自嘲长了白头发的 「80 后」,正不遗余力推进一场 「乡村实验」。

在春日的成都彭州濛阳街道蔬博园,《每日经济新闻》 记者见到了成都乡守乡伴文化旅游发展有限公司 (以下简称 「乡伴」) 总经理唐利利。事无巨细的 「忙碌」 是这位 「新村民」 给记者的第一印象。

出身于上海的她,早年间在广告行业创业,接着转战金融领域,而最终,「回归」 乡野。这样的跨界人生,不囿于行业,更突破了地域——从东部沃土到西部旷野,她说,「容易的事情轮不到我们来做。乡村振兴不是简单的 『换一身衣服』,而是要为乡村找到 『最合身的装扮』。」

如今,到彭州已有三年之余,唐利利学会了说四川话,牵头承办了第十三届中国·四川 (彭州) 菜博会,谋划实施龙兴艺文中心,并致力于积极引进新业态新品牌,助推彭州文旅业态转型。

起初,上海大乡伴文化旅游发展有限公司派她到彭州 「开疆拓土」,只是期望她以集团管理者身份提供指导,但因 「缘分」 和 「理想」,她渐渐扎根于此,成为了一名 「新濛阳人」。「我喜欢这里的人和目标感,」 唐利利说。她给自己定下的任务是让蔬香理想村每年都不一样。「这种变化可能是卫生更好了一点,服务更贴心了一些,或是场景更完整了一些。」

跨界人生:从广告到金融,再到乡野

2010 年上海世博会,不仅是全球瞩目的盛会,也成为许多年轻人梦想的起点。唐利利便是其中之一。大学毕业后的她,没有选择常规的职场路径,而是踏上了创业之路。

「我走的路可能和大家不太一样。」 唐利利回忆道。初入社会的她,一头扎进了广告营销与策划行业,而上海世博会的契机,为她的事业带来了意想不到的机遇。「那两三年,只要肯拼,很容易赚到第一桶金。」

那时,她的客户以外资企业为主,尤其是美国和德国的公司。与这些国际客户的合作,不仅让她在专业上快速成长,更塑造了她对工作的态度。

「德国人对细节的要求近乎苛刻,甚至一个产品的颜色都会反复确认。」 唐利利笑着说,「但正是这种严谨,让我学会了高标准对待每一件事。」

也正是这段经历,让她的市场营销能力有所见长。但潜心好学的她并未止步于此。出于对金融行业的好奇,唐利利自学半年,考取了基金和证券从业资格证,随后进入上海的一家金融公司。

「在国企做金融,一切按标准化流程走,严谨但缺乏灵活性。」 尽管赶上了金融行业的黄金期,但几年后,她渐渐感到厌倦,「那种按部就班的工作方式,让我觉得生命有点浪费。」

一次偶然的机会,唐利利听了乡伴集团董事长朱胜萱关于乡村振兴和青年返乡创业的课程,深受触动。「我当时就想,我要做自己的民宿,过更自由的生活。」

她投了一份简历,机缘巧合下进入乡伴,尽管薪资远低于创业时期,但她依然选择从基层做起。「我一直都非常热爱旅行,在国企时每年有 1/5 的时间都在路上。」

刚进入乡村振兴领域时,唐利利感到迷茫,「我被直接派到浙江衢州的一个村庄,从零开始。」 她每天面对的,都是一片全新的天地——与村民沟通,协调政府事务,对接设计师和运营团队。

「你没有经验,但必须满怀热情。」 她回忆道。在那里,她和团队尝试将村民闲置的房屋改造成长短租结合的特色民宿,并动员大学生志愿者参与乡村振兴。

最让她印象深刻的是教村民讲英语、学习接待话术,甚至指导他们如何准备早餐、布置客房。「农村的房子往往三四层楼高,但大量空间闲置,我们要做的就是激活这些资源。」 除了硬件改造,她和团队还通过举办烤红薯聚会、乡村晚会等方式增强村民凝聚力。「2019 年那会儿,我们已经在村里办过年走红毯活动了。」

一年多的基层历练后,唐利利开始负责 「树蛙部落」 民宿项目,这也是她真正找到乡村振兴价值感的转折点。「我们提出 『以单点住宿带动整村发展』,通过高端民宿激活乡村经济。」 除了住宿产品,团队还帮助村民销售农副产品,教他们基础的运营技巧,让乡村资源真正流动起来。

「乡村振兴不仅是建几个漂亮房子,而是要让老百姓真正受益。」 唐利利说。这种 「点面结合」 的模式,让她在实践中看到了文旅带动共富的可能性,也让她从最初的 「想做一家自己的民宿」,逐渐转向更广阔的乡村发展事业。

乡村实验:让年轻人真正 「住下来」

「前两份工作经历给了我很多思路。」 唐利利坦言。在她看来,乡村振兴需要打破传统框架,用全新的视角来思考问题。

如今,作为乡伴总经理兼成都彭州片区项目负责人,唐利利面临着不小的挑战。「这比单纯的商业管理难度大得多。工作范畴已从前端的规划设计延伸到建设管理、运营营销全链条。」

2021 年起,唐利利带领团队扎根彭州。面对这个已初步形成蔬菜全产业链开发格局的 「中国蔬菜之乡」,打好区域的 「农业牌」,将其转化为高质量发展势能,成为当下亟待解决的命题。

在充分调研后,唐利利发现,应当在原有蔬菜产业 「家底」 上做叠加和赋能。于是,2021 年底,乡伴在西南地区的首个以 O+EPC 模式的农业产业升级文旅示范项目——蔬香理想村正式拉开序幕。

涵盖高端民宿原舍蔬香、亲子蔬菜绿乐园、萌宠种子餐厅等文旅业态场景,以蔬菜为切入点,打造树立年轻化、有记忆点、有竞争力的品牌形象,进而转化成市场价值……唐利利开启了一场前所未有的 「乡村实验」。

作为 「操盘手」 的她,60% 的时间都扎根在项目上,真正以 「新濛阳人」 的身份参与乡村建设。而这种深度融入让她更理解当地需求,也更能把握乡村振兴的关键——「人才」 的重要性。

「我们最早的理念就是 『设计改变乡村』。」 唐利利强调。在她看来,如果没有优质的设计产品和舒适的公共空间,吸引年轻人返乡就是空谈。「我希望更多年轻人能像我一样真正扎根这里,成为常住村民,而不是匆匆过客。」

于是,唐利利带领团队从最基础的民生改善做起:打通快递物流、引入外卖服务、改造公共设施。「刚来时这里连快递都进不来,现在我们已经有了十几个从外地来的年轻管理者。」

面对乡村人才短缺的难题,唐利利还摸索出独特的解决方案。在团队开设的火锅店里,硕士学历的管理者在店里端盘子,用 「陪伴式成长」 带动当地员工。「我们招不到现成人才,就自己培养。」

「乡村工作比干房地产累多了,」 唐利利笑着说。她和团队信奉一个理念:容易的事情轮不到自己来做——从点评平台的评分到地图导航的定位,从政府沟通到在地人才培养,每一件都是 「非标准化」 的挑战。「这之前,我从来没想过自己会长白头发,」 她指了指自己的鬓角,「但这些思考是值得的。」

从最初听不懂四川方言,到现在能自如交流,她努力让自己真正成为这里的一份子。「如果你不能成为 『新本地人』,乡村振兴项目就很难真正成功。」

如今,蔬香理想村已吸引越来越多年轻人加入共建。目前,二期项目已经在慢慢呈现,一系列商业空间和研学酒店正 「生长」 起来,并成为本地人的活力广场。唐利利说:「看到我们这群新村民带来的改变,这种成就感远超任何考核指标。」

静待花开:「果子要熟透才甜」

乡村振兴是一场关于 「品质生活」 的长期实验——既要留住乡村的质朴,又要注入现代的精致。而这场实验的核心,正是像她这样的 「新村民」,用双脚丈量土地,用双手重塑乡村的未来。

在她看来,乡村振兴不是简单的 「换一身衣服」,而是要为乡村找到 「最合身的装扮」,而这恰巧在实操上是极富挑战性的。

她以蔬香理想村为例:团队计划结合蔬菜产业打造艺术街区,但每一步都需要耐心。「开一个店容易,但要让它的影响力持续,就需要整个环境干净、舒服。」

谈到为何选择彭州,唐利利归因于 「缘分」。最初她只是以集团管理者身份提供指导,却渐渐扎根于此。「我喜欢这里的人和目标感,」 她说。

改变在细微处发生。村民开始自发推荐团队带来的好产品,一个例子是,火锅店店长发现,有顾客被店里的氛围所感染,连续四天带不同的朋友前往用餐,团队的成员因此也收获了信心和鼓舞。在唐利利看来,乡村振兴最动人的不是数据增长,而是年轻员工眼里重新有了光。

她也给自己定下了任务:让蔬香理想村 「每年都不一样」。这种变化可能是卫生更好了一点,服务更贴心了一些,或是场景更完整了一些。

而面对乡村建设天然的缓慢进程,唐利利表现出难得的耐心。「路会好起来,但你要等,」 她比喻道,「就像摘果子,强行催熟的口感总差一点。」

在蔬香超级理想村三期规划中,她准备引入数字游民和主理人制度,但前提是打好基础。「有了更好的土壤,创造力才会自然生长。」 这种长期主义的态度,或许正是她在乡村振兴这条 「艰难的赛道」 上持续前行的底气。

面对乡村运营难题,唐利利将其归纳为标准化与在地化的冲突,例如品牌严苛的标准化要求与乡村非标环境的持续角力。走在尚未完全竣工的项目旁,唐利利向我展示着 「进行时」 的乡村振兴:裸露的管线、半成品景观与已营业的店铺共生。「被迫提前开放确实让所有人不舒服,」 她抚过店铺门框未打磨的边角,「但等到完美才开业,在乡村是奢侈的。」

这种 「未完成状态」 恰是她工作常态的隐喻——在资金、人力、理念的多重限制下,坚持着 「60 分就开张,80 分再迭代」 的务实哲学。

面对 「商业回报率」 的质询,唐利利正在探索中间路线。「纯功能型产品不是我们想要的,但完全商业导向又会失真。」

她以改建的安踏店为例,这个由停车场改造的空间既保留了品牌调性,又融入本地消费习惯。「不一定能挣很多钱,但起码不亏钱。」 这是唐利利对合作伙伴的坦诚承诺。在与安踏等品牌合作时,她更看重项目对乡村的长期价值。

此外,她还尝试将国际化品牌与乡村生态融合。比如引入 Linefriends,并规划甜品站等互动体验。「我们希望乡野也能拥有国际化的生活品质。」

而当记者问到,大多数文旅项目追逐山野美景,唐利利和团队如何在平原 「雕花」 时,她谈到,「山上项目有天然流量,但乡村振兴不能只做 『好看』 的。」

她坦言,蔬香理想村的挑战在于,如何在没有打卡景观的情况下,打造一个真正可持续的乡村样本。她的答案很明确:打通一二三产,让农业成为文旅的底色,而非标签。

当谈到接下来的计划,唐利利坦言,先 「搭骨」,再 「填肉」。目前,最棘手的问题在于,需要将二期项目抢在今年的蔬博会之前加速收尾,「没有完整的空间,内容再好也留不住人。」

此外,她还在思考如何导入优质内容,目前正筹备蔬菜艺术展、节气工坊等 IP 活动。不过,她一再强调,更加需要引入新生力量,招募一批 「既懂乡村又懂潮流」 的主理人。

「乡村不是企业为所欲为的地方,」 她望着施工中的地块说,「但正因如此,每一点改变才更有意义。」 在这个拒绝速成的理想村里,唐利利正用 「农业+」 的跨界公式,证明平地也能长出比山景更动人的风景。

记者手记:

彭州以 「中国西部菜都」 而闻名,但当地政府和乡村主理人显然不想止步于此——要让蔬菜这一标签 「活」 起来。

唐利利的团队是其中之一,他们尝试让蔬菜跳出农田:研发蔬菜巧克力、设计蔬菜主题婚礼、开发蔬菜文创服饰,甚至用金针菇造型打造网红艺术装置。在这里,蔬菜可以穿在身上、种在心里,它是一种生活方式,而不仅是食材。

在蔬香理想村的书店里,记者看到,蔬菜科普绘本与时尚杂志并列,暗示着这场 「去标签化」 实验的本质——不是否定农业,而是重构农业的价值链。

当记者问到支撑她的精神内核时,她给出三个关键词:信任、勇气和平台。「不能让公司、政府和这片土地失望,当下敢踏出舒适圈的人不多,乡村需要 『非常规』 的开拓者,我们要做桥梁,让更多的创意人 (的项目) 在这里安心落地。」

这种 「理想主义」 的背后,实则是极强的务实底色和极致的品质追求,同样,也离不开彭州在完善乡村振兴投入机制的推动与融合。唐利利坦言,团队目前面临的挑战还有很多。当记者询问其对项目的哪个部分最满意时,「满意?还远着呢。」 这位 「完美控」 管理者笑着说。

本文图片来源:受访者供图

文章转载自 每经网