文 | 连线出行,作者 | 边城,编辑 | 陈锋

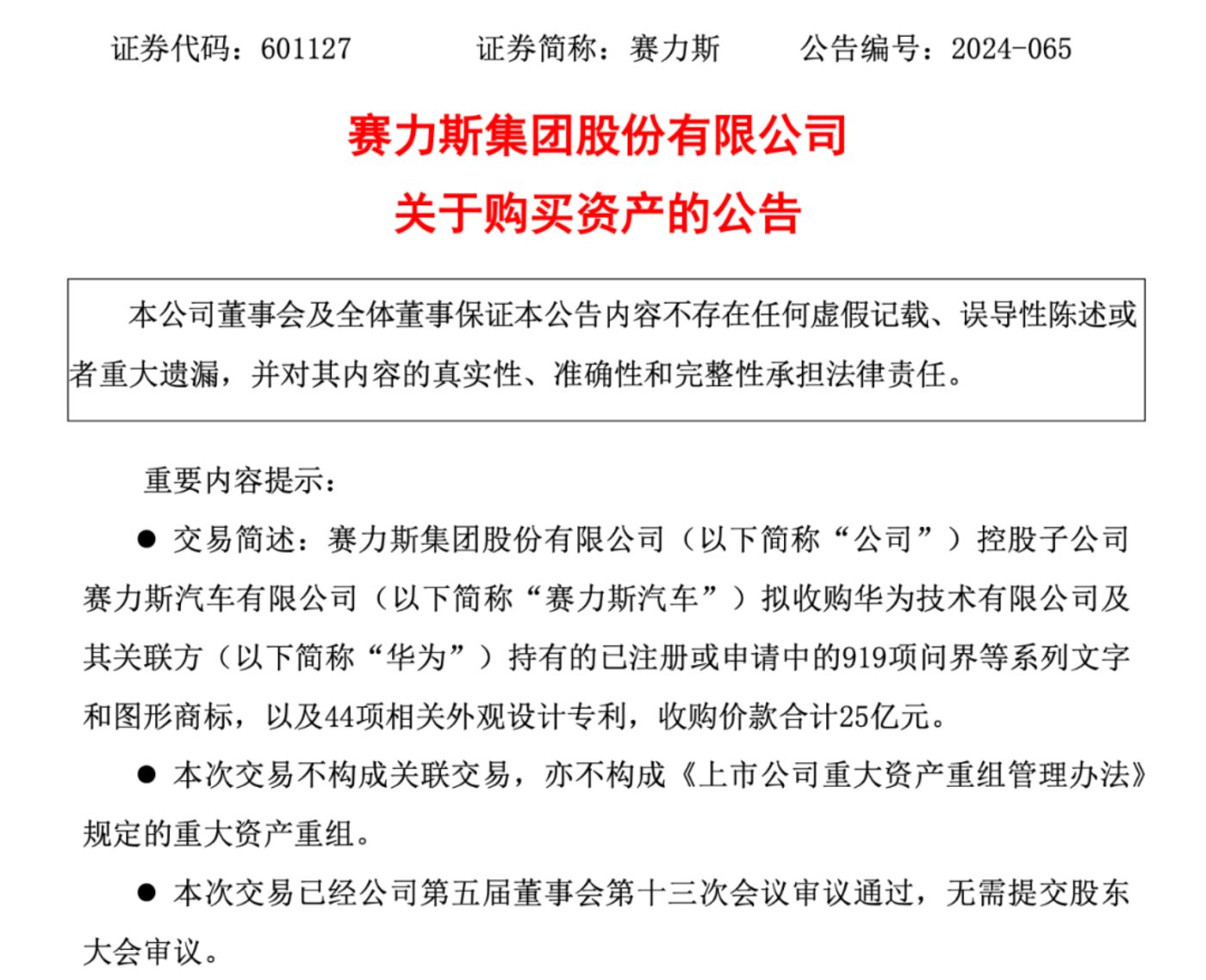

7 月 2 日晚间,赛力斯发布公告,其控股子公司计划收购华为及其关联方持有的 「问界」 商标,和部分外观设计专利。

这则消息迅速引发了外界讨论,有不少声音都在猜测,这是不是意味着,赛力斯要与华为分道扬镳了?

从赛力斯和华为双方的回应来看,并非如此。赛力斯在公告中指出,此次交易不影响双方联合业务开展,双方将进一步深化合作关系;华为也指出,交易不影响合作,华为将继续助力车企造好车、卖好车。

图源赛力斯公告

华为与赛力斯的合作始于 2021 年 4 月,合作模式为 「智选车」,华为深度参与产品定义、设计、研发、质量把控等环节,车辆还在华为终端门店销售。那年 12 月,双方共同发布了 「AITO 问界」 品牌,其中 「AITO」 归属于赛力斯,「问界」 则归属于华为。

近三年里,问界是华为 「智选车」 模式下最成功的一个品牌。

2022 年是问界第一个完整销售的年份,销量突破了 7 万辆、2023 年销量接近 10 万辆、再到今年上半年,赛力斯新能源汽车累计销量已经超过了 20 万。

问界的成功,对华为而言也意义重大。它帮助华为走出了此前消费者业务下滑带来的整体颓势,也帮助华为在新能源汽车时代找到并成功验证了自己的商业路径。

如今华为将 「问界」 的商标出售给赛力斯,是近段时间的一个持续性动作。

此前,华为已经将智界、享界品牌所属权转移至奇瑞、北汽,奇瑞汽车和北汽蓝谷都是华为智选车模式的合作伙伴。现在,华为已经不再拥有任何整车品牌。

那么,华为为何要在此时进一步后撤?双方此举对过往因智选车模式收益的 「赛力斯们」 又影响几何?

25 亿的收购背后,华为和赛力斯在想什么?

华为将 「智选车」 模式下的品牌商标悉数转让给合作车企,某种意义上,既是一种后撤,也是为长远考虑:

简单来说,当初全力襄助问界,是为了证明华为有能力帮车企造好车;待这一品牌壮大、做出成绩后,又将相关资产转让,是为了进一步表明自己的立场。

比如上半年以来,广汽传祺宣布和华为在鸿蒙系统和智驾方面展开合作、长城包括坦克在内的一些中高端产品线也在探索搭载华为部分智驾方案的可能性、零跑加入了鸿蒙生态圈,等等。

零跑汽车加入鸿蒙生态圈,图源零跑汽车官方微信公众号

再到近期,赛力斯公告从华为手中买走问界商标的第二天,长安汽车更新了与华为车 BU 组建新公司合作的进展。

长安汽车公告透露,今年 1 月,华为已经完成了目标公司的注册,名称为深圳引望智能技术有限公司,业务范围主要包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等。

值得注意的是,长安汽车与华为的合作消息早在去年底便传出,业界普遍认为,这是华为汽车业务向前迈出的重要一步,意味着华为车 BU 独立市场化运作取得了阶段性的突破。当时有业内人士曾向界面新闻表示,独立公司引入合作企业作为股东方,是从本质上解决 「车企丧失灵魂」 的方案之一。

不难发现,华为在加速弱化对品牌的控制力的同时,实则是希望在进一步明确业务边界后,扩大车企朋友圈。

而赛力斯这边,花 25 亿收购问界商标,不仅能赢得面子,也能赢得里子。

AIOT 问界 M9,图源赛力斯官网

首先,品牌资产归自己所有,智选车业务的边界清晰了,有利于提升赛力斯在与华为合作过程中的地位。二者越来越像深度捆绑的合作伙伴,赛力斯在一定意义上摘下了华为代工厂的帽子,这是赢了面子。

其次,据 《第一财经》 报道,有证券公司认为,「赛力斯购买了问界商标和造型知识产权之后,华为抽成的一部分可能会少抽一点」,赛力斯将在今后的合作中获益更多。

最后,此次收购商标细项中,涵盖了全球多个市场地区的问界商标,将问界从华为手中剥离后,问界出海的步伐将迈得更稳健,而赛力斯也能享受到更多出海的红利。从这两个层面来说,赛力斯是赢了里子。

而且单从价格层面来说,赛力斯只花了 25 亿就收购了价值超 102 亿的问界商标,也可谓是捡了个大漏。

当然,捡漏的同时,赛力斯也该给自己敲响警钟。

转让商标、规范智选车业务后,华为离成为 「博世」 又近了一步,今后随着华为客户圈不断扩容,赛力斯恐怕很难再享受到华为的特殊关照。毕竟从没见博世、大陆集团等供应商巨头关心过哪家车企的销量,它们关注的只有多少车企用了自家产品。

或许,这也是赛力斯收购问界商标的消息出来后,其股价出现一定跌幅的原因,要知道,资本的嗅觉一向灵敏。

合作暂时不会受影响,因为赛力斯尚无力 「单飞」

不过,这种预判是从长远眼光来看,在短期内,这轮关于商标所属权的交易,大概率不会影响双方智选车合作业务的开展。

此前,余承东曾表示,华为在短期内腾不出资源和人手与其他车企合作智选车业务,再加上就目前来看,问界是华为车 BU 业务最成功的一个样板点,因此华为如果想吸引更多车企与自己合作,就一定不会急着与赛力斯切割,反而会延续智选车这一深度合作模式,让这个好不容易打造出来的样板持续发挥号召作用。

从赛力斯的立场来说,它当然也不会轻易放开华为这条大腿,这从它打算投资引望这一点就能看出。

引望在成立之初,华为和长安签订的协议本就承诺了要为赛力斯等现有战略合作伙伴车企,及有战略价值的车企等投资者开放股权。而赛力斯一旦成功入股引望,便与华为成了同一家公司的资方,是休戚与共的利益共同体,二者的捆绑无疑将更加紧密。

所以从短期来看,不能将华为转让问界商标,简单地等同于华为打算事了扶衣去。正相反,华为眼下还不能与赛力斯、问界切割,赛力斯也不能过快与华为进行切割,毕竟它自己的羽翼尚未丰满。

虽然与华为展开合作后,赛力斯增势不俗,销量上从 2020 年的 700 多台,跃迁到今年上半年的 200949 台,不到 4 年销量增长超 2857%。

图源赛力斯官方微信公众号

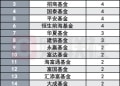

但要注意,今年上半年赛力斯这超 20 万的销量里,有超 18 万是问界贡献的,问界的销量占比为 90.15%。而没有得到华为赋能的、完全属于赛力斯的新能源品牌蓝电、瑞驰、SERES 和 DFSK,无论销量还是品牌号召力,都不可与问界同日而语。

其中卖得较好的蓝电,去年 3 月上市以来,月销量长期维持在 1000 台以下,直到去年 11 月才环比增长 68.22% 达到 1556 台,12 月环比增长 123.26% 达到 3474 台。全年销量不超过 1 万台,还不如许多新势力一个月的销量。

由此可见,问界的大卖很大程度上得益于华为在渠道、营销、技术乃至品牌等方面的加持,一旦没了这些,赛力斯很可能陷入独木难支的窘境。

在财务层面,赛力斯也得靠华为帮扶。

2020 年,电动化转型失利的赛力斯营收骤降 40 亿,亏损达 17.29 亿;搭上华为这班快车后,2022 年起,赛力斯的营收开始同比增长;今年一季度更是首次迎来盈利,归母净利润达 2.2 亿,同比增长 352%,单车毛利率更是超过理想 20.6%,达到 21.5%。

而这一切,多半是沾了华为的光。有华为赋能的问界,让赛力斯实现了销量的逆袭,利润和股价也随着销量一起腾飞。

而没有华为搀扶的蓝电等品牌,对赛力斯业绩的贡献则不够明显,这充分表明,赛力斯此时根本离不开华为。而华为也需要靠其与赛力斯的合作给其他车企打样,因而短期内,二者谁也离不开谁。

花钱有点猛,赛力斯 2024 年怎么抢蛋糕?

有一个问题是赛力斯短期内不得不思考的。

25 亿收购问界商标,华为当然没有多要。但对赛力斯来说,由于连年亏损,其现金流并不宽裕。到今年一季度为止,赛力斯手头的现金流只有 27 亿,而购买华为的问界商标,一下子就要支出 25 亿,赛力斯的困窘可想而知。

虽说这笔款项年底前才需要付清,赛力斯还有 6 个月修复现金流,奈何今年以来,赛力斯花钱实在太狠了。在收购问界商标之前,赛力斯还收购了两江新能源汽车超级工厂。

这个超级工厂正是问界 M9 的生产基地,它的投产保障了今年上半年问界 M9 的交付。原先这一工厂的运营方为龙盛新能源,赛力斯要用就得给租金。

而这波收购完成后,两江超级工厂成了赛力斯的自有工厂,无需缴纳租赁费和授权使用费,或将为赛力斯释放一定的利润空间。但对超级工厂的收购也必定会造成赛力斯一定时间内现金流的紧张,因此赛力斯需要在销售端更集中地发力。

那么在 2024 年汽车行业极度内卷的背景下,赛力斯如何能在中国车市抢到更多蛋糕呢?

前文已述,当前赛力斯旗下的主力产品只有问界系列车型,而问界系列车型在国内有个强有力的竞争对手——理想 L 系列车型。随着理想 L6 上市,理想在刚过去的 6 月份重回新势力销量榜第一。

这时,赛力斯当何以应敌呢?

仍旧寄希望于华为?显然不合理。

说不合理不仅是因为,除非华为自己造车,否则它对问界的赋能已深入到几乎没法再深入的地步;也是因为智界已开启交付,享界、傲界也即将发布,华为的资源只会越来越分散,赛力斯在华为那里得到的红利必是只会减,不会增了。

这就要求赛力斯必须抓紧打造自己的品牌,从而与问界形成合力。蓝电的发布证明赛力斯也在寻求靠自己突围。

但好在,赛力斯有华为这样的合作伙伴,它大可以通过与华为的合作学习经验、积累资源,补齐自身在营销、渠道、技术等方面的短板,在蓝电身上孕育自己的灵魂。

除此之外,海外市场也是赛力斯大有可为之处。

赛力斯是较早布局海外市场的车企之一,截至 2023 年底,已进入欧洲、中东、美洲、非洲的多个国家,完成海外市场初期布局。

但 2023 年,赛力斯海外汽车销量仅占其总销量的 23%,其中新能源出口仅占其总出口量的 16%,剩下超 80% 的出口量是由传统能源汽车贡献的,而且 2023 年赛力斯新能源汽车出口量相较 2022 年并无显著增长。

不难看出,赛力斯的出海业务还有较大的增长空间,如今收购了问界品牌,下一步,或将在海外挖掘到新的增量。今年,对赛力斯而言也是极为重要的一年,无论是国内还是海外,它都要靠自己稳住脚跟,才能争夺更多蛋糕。