A 股企业赴港二次上市热潮持续攀升。

近期,又有多家科技企业发布公告,拟发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市或正筹划港股上市事宜。仅本周,即有中微半导、利欧股份、胜宏科技、协创数据、军信股份等发布涉港股上市相关公告。

据 21 世纪经济报道记者不完全统计,今年以来,截至 7 月 23 日,合计有 247 家企业向港交所递交了上市申请,其中含 A 股上市公司 42 家以及 5 家 A 股上市公司的子公司。

「A 股龙头企业港股上市热潮,其战略动机不仅限于融资渠道拓展,本质上是政策松绑、企业全球化与全球资本再配置三重宏观力量共振的结果,也隐含着金融安全与全球竞争力的双重考量。」 安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽受访指出。

全球化的 「超级跳板」

今年上半年,港交所 IPO 募资额重回全球第一,离不开内地优质标的,尤其是 A 股市场的 「输送」。

当期,港股 IPO 市场的募资额达到 1067 亿港元 (约合 973.24 亿元人民币)。其中,A 股锂电巨头宁德时代在香港联交所主板挂牌上市,首发募集资金超 410 亿港元,位居今年以来港股 IPO 募资金额第一位。随后,恒瑞医药、海天味业相继上市,募资额也超过百亿港元。

「港交所推行的一系列政策,对香港 IPO 市场、资本市场及金融中心定位起到了有力的促进作用,这些政策的作用主要通过两个端口体现。首先是借助简化二次上市流程,港交所吸引了大量 A 股行业龙头、大体量及高估值公司赴港。」KKG 董事总经理张昕对记者指出。

另一端口则体现在针对特定类型企业的政策上。张昕认为,「港交所通过推出 18C、18A 相关规则,以及引入密交招股书 『科企专线』 等几种 『绿色通道』,降低了企业赴港上市的难度,吸引了大量科技型研发公司。这些优质企业的到来,活跃了香港市场氛围。」

据统计,去年 9 月至今,合计已有 13 家 A 股公司在港股上市,其中 9 家都为科技企业。

眼下,A 股公司赴港二次上市的热潮仍在延续。今年以来,又有至少 46 家 A 股公司及其子公司向港交所递表,其中科技股占比超过七成,不乏江波龙、亿纬锂能、中伟股份、先导智能等行业龙头。

一方面,从企业战略层面来看,港股是科技企业全球化布局的 「超级跳板」。

何兆烽认为,赴港上市可以帮助企业构建 「A+H」 双融资平台,实现境内、境外两个市场的协同发展,更好地整合全球资源,加速企业的国际化进程,提升企业在全球产业链中的地位。同时,港股作为国际金融中心,汇聚全球资本与机构投资者。企业通过港股上市可快速提升国际公信力,重塑品牌形象。此外,港股融资所得为离岸资金,不受境内外汇管制限制,可直接用于海外建厂、并购及本土化运营。

南开大学金融发展研究院院长田利辉受访也指出:「科技公司偏好港股二次上市,核心在于资本效率与全球化布局,具有融资效率与估值优势、全球化资源整合和业务扩张需求三大考虑。企业通过二次上市可实现短期套利。而港股作为国际金融中心,有助于触达全球资本、引入战略投资者,并提升海外客户与人才吸引力。例如,小米、腾讯等企业通过港股强化了国际品牌影响力。同时,跨境资金可以进一步支持研发、并购及海外市场拓展,如比亚迪、中芯国际借助港股融资加速技术迭代。」

另一方面,当前港股市场投融资活跃,能给予科技企业较好的估值。

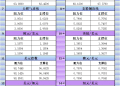

据记者统计,去年 9 月至今,已在港股上市的 9 家科技企业中,仅三花智控、龙蟠科技受业绩增速放缓等因素影响首日破发,且随着基本面好转,龙蟠科技已经收复跌幅,截至 7 月 23 日收盘,上市以来的涨幅超过 40%。宁德时代的 H 股估值更是超过 A 股,形成 「倒挂」。

「港股 『闪电配售』 机制可快速融资,且港股科技公司估值普遍高于 A 股 (2025 年中位数溢价超 15%)。」 田利辉指出。

外资积极参与认购

在港股市场为科技企业提供重要国际平台的同时,来自内地的优质标的,吸引了大量资金流入,大大提升了港股活跃度。

近期,随着美联储降息预期升温,以及技术突围下中国资产重新定价,外资通过各种渠道重返港股,其中最典型的一个渠道就是参与内地企业 IPO 中的基石投资和锚定投资。

基石投资者是指在企业 IPO 或上市前融资阶段,以约定价格提前认购一定数量股份的机构投资者 (如主权基金、养老金、大型资产管理公司等),基石投资人的有无、数量多少及属性,对企业能否在香港成功发行和上市至关重要。

外资基石投资者的投资金额和投资占比正连续上升。截至 2025 年 6 月 30 日,2025 年在港股 IPO 上市的公司中,基石投资者占 45.2%,而 2023 年、2024 年该数字分别为 33.2% 和 31.0%。

以宁德时代 H 股上市为例,其国际配售占比达 92.5%,包括来自 15 个国家和地区的海外机构,如中东主权财富基金 (科威特投资局)、Mirae 未来资产集团、瑞银资管、橡树资本等 23 家国际顶尖基石投资者认购。

7 月完成上市的蓝思科技 H 股全球发售 2.62 亿股,国际发售录得 16.68 倍认购,引入产业资本、国际资管公司、对冲基金、区域投资机构及多策略基金等 10 家基石投资者,包括瑞银、橡树资本等。

「前两年,受内外部市场因素影响,中国内地企业赴港上市时,能找到的基石投资人类型较为单一,大多是地方政府的投资基金等。但是从今年年初到现在,我们发现有一些国际的长线基金已经重新回流港股,其投资不仅体现在二级市场,还积极参与到 IPO 基石投资人的份额认购中。」 张昕表示。

展望后市,业内人士普遍认为,A 股企业赴港二次上市潮将延续。

「目前香港交表的企业中有诸多 A 股企业,同时有相当多的 A 股企业目前有计划赴港上市。预计在未来一定时期内,A 股公司赴港上市趋势将延续。从长期来看,港股能否维持对国际资本的吸引力,以及企业能否通过港股实现真正的国际化突破是关键因素。随着中国资本市场双向开放进程不断深化,『境内产业链+境外资本链』 的模式将助力优质企业深度参与全球竞争,推动中国资本市场实现跨域式进步。」 何兆烽称。

田利辉也指出,A 股科技公司赴港二次上市是全球化与产业转型的必然选择。企业需以 「长期主义」 平衡短期收益与战略价值,通过精细化运营规避风险,将港股平台转化为全球化资源配置的跳板。

不过,田利辉也同时提醒,赴港二次上市面临估值与市场接受度风险、政策与监管差异、成本与运营压力、市场波动与竞争四大挑战,「港股运维成本高,需兼顾两地市场复杂性。应对之策是利用数字化工具降本增效,聚焦核心业务。同时,港股受宏观环境影响大,扎堆上市易稀释稀缺性。这需要企业强化核心技术壁垒,突出差异化竞争力」。

(21 世纪经济报道)

文章转载自东方财富