作者:

高雅

人工智能(AI) 热潮是否正在降温?

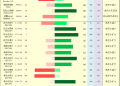

根据美国人口普查局公布的对数万家企业进行的双周商业调查,美国企业对 AI 的应用似乎出现了阶段性回落。在员工规模超过 250 人的大型企业中,AI 在生产与服务中的应用比例在 6 月曾达到 15% 的峰值,而到 8 月底则回落至约 11%。中小型企业也呈现出类似的下降趋势。

尽管如此,当前 AI 的实际使用率仍显著高于去年同期水平,为去年同期的两倍以上。尤其在金融、科技及法律服务等行业,AI 的渗透仍在持续深化。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞 (Denis Depoux) 近日在接受第一财经采访时表示,正常的技术周期通常会经历一个高速增长阶段,随后市场出现一定收缩,有时甚至显得较为剧烈,但他认为目前并未看到 AI 泡沫出现剧烈破裂的迹象。

他认为:「当前的 AI 发展轨迹与以往的技术热潮并无本质不同。AI 在服务业中的应用潜力尤为广阔,预计将进入加速发展阶段。更值得注意的是,AI 在制造业中也正逐步实现关键突破。将 AI 融入全面数字化与自动化的生产系统,将显著推动生产力提升。因此,我并不认为 AI 的热潮已经结束。」

部分企业对 AI 应用失去耐心

然而,市场上亦不乏对企业 AI 应用可持续性的质疑。投资公司 Apollo 首席经济学家斯洛克 (Torsten Slk) 近日撰文表示,美国人口普查局的数据可能预示着,那些依赖 AI 广泛落地以支撑高估值的公司或将面临压力。

普瑞托利安资本 (Praetorian Capital) 创始人兼首席投资官卡珀曼 (Harrison Kupperman) 则从投资回报角度提出了担忧。他认为,超大规模科技公司及 AI 领军企业如 OpenAI 计划在一年内投入巨额资金建设 AI 数据中心,以致未来十年中每年需额外产生 400 亿美元收入才能覆盖其折旧成本。

另一方面,企业在实际推进 AI 落地时仍面临显著挑战。麻省理工学院 (MIT) 的一项研究显示,尽管许多公司对 OpenAI 和微软等推出的现成生成式 AI 工具感到满意,但在尝试开发定制化 AI 系统时试点失败率却高达 95%,而这类往往能带来实质性回报的项目。该研究称,企业用户 「普遍对定制或供应商推荐的 AI 工具持怀疑态度,认为它们脆弱、过度设计,或者与实际工作流程不匹配」。

IT 咨询公司 SHI 的副总裁谢尔顿 (Lane Shelton) 对此补充道,企业从采用 AI 到获得回报通常需经历数月甚至数年。该公司协助客户与微软和 Salesforce 等软件供应商进行合同谈判,但其观察到,部分企业在未能看到可衡量的收益后,正逐渐失去耐心并选择中止投资。「如果你正在推进一项 AI 概念验证,可能需要一年时间才能初见成效。这不仅成本高昂,还需要信念上的跨越,」 谢尔顿表示,「坚持愈久,才愈有可能看到出乎意料的回报,但并非每家企业都具备这样的耐心。」

据报道,一些公司已取消了对 ChatGPT 等 AI 工具的订阅服务。而 OpenAI 自身也在调整其部分产品的收入预期,该公司近期更新了对投资者的财务预测,调高了来自 ChatGPT 的收入预期,但降低了针对企业客户的 AI 代理及应用程序接口业务的收入展望。需注意的是,ChatGPT 的收入主要依赖个人消费者。

高盛在最近的一份报告中同样指出了潜在风险,如亚马逊、字母表、Meta、微软和甲骨文等科技巨头的资本支出可能将不可避免地放缓。报告进一步提出一种极端情境:若这些企业将资本支出削减至 2022 年水平,AI 相关收入的损失将相当于标普 500 公司明年预计总销售增长的 30%。相应地,「若长期增长预期回落至 2023 年初的水平,可能导致标普 500 估值倍数下降 15% 至 20%。」

所谓 「AI 泡沫」 真的会破裂吗?

尽管市场上存在对 AI 过度投资的担忧,但也有不少行业领军者指出,AI 正在逐步实现其商业价值。

企业软件公司 Databricks 首席执行官古兹 (Ali Ghodsi) 本月初表示,虽然 AI 一度被过度炒作,但越来越多的客户正从 AI 代理和其他 AI 驱动的服务中获得实际收益。他称,Databricks 为 OpenAI 等 AI 开发者以及涵盖汽车制造与石油勘探等多行业企业提供数据库与工具,其年收入已实现 50% 的增长,达到 40 亿美元规模。

瑞银 (UBS) 在上月底发布的一份投资展望中也提出,尽管投资者需警惕科技巨头在连续数年高强度资本投入后可能面临的 「资本支出消化不良」 风险,但仍坚信 AI 投资将在中长期内成为投资组合增长的关键动力。UBS 强调,AI 解决方案提供商在将技术使用转化为实际收入方面已取得积极进展,并认为变现潜力仍在持续扩大。例如,科技企业已开始向零售商收取用于增强客户体验的 AI 个性化工具费用,并对使用 AI 增强功能的工具推行订阅制收费。这类商业化尝试已推动云服务提供商实现强劲的收入增长,亚马逊、微软和谷歌三大平台年同比增长均超过 25%。随着 AI 应用场景不断拓宽并更深融入商业流程,其变现空间有望进一步拓展。

UBS 进一步分析称,对科技公司最终从其 AI 投资中获得可观回报持乐观态度。该机构称,AI 所带来的经济机会可被理解为三个变量的函数:可自动化任务在经济中的比例、这些任务所占劳动份额,以及 AI 供应商能够捕获的价值比例。以全球约 100 万亿美元的经济规模估算,若假设约三分之一的任务可实现自动化,这些任务的劳动成本占比约一半,且 AI 供应商能获取其中 10% 的价值,则每年潜在的 AI 收入机会将高达约 1.5 万亿美元。在这一背景下,UBS 认为 2022 至 2025 年间全球 AI 资本支出预计达 7800 亿美元,2026 年资本支出或升至 5000 亿美元的预测,并不显得过于夸张。

对于股市而言,UBS 认为,当前的牛市态势仍将延续。AI 驱动的上涨引发了一些市场是否处于泡沫中的疑虑。尽管估值高于长期历史平均水平,但目前科技巨头的市盈率仍远低于互联网泡沫顶峰时期的水平。UBS 强调,当前估值受到强劲盈利增长的支持,企业持续超出市场预期。此外,历史上引发泡沫破裂的关键因素 (比如利率大幅上升) 在短期至中期内出现的可能性较低,投资者情绪也并未显示出过度乐观的迹象。

高盛在近期的报告中也呼应了这一观点。该报告称,AI 概念股票在 2024 年上涨 32%,今年以来累计涨幅达 17%,促使越来越多投资者询问 「当前美股是否已反映过度乐观的预期」。但高盛团队指出,科技股目前的估值仍低于历史泡沫水平:「五大科技股 (英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊) 的市盈率为 28 倍,相比之下,2021 年峰值时为 40 倍,而 2000 年科技泡沫时期则高达 50 倍。」

高盛认为,维持估值处于合理区间的一个重要因素,是服务于超大规模公司的企业所获得的巨额收入。高盛估计,这类企业今年的资本支出已达到 3680 亿美元。至于 AI 支出放缓将于何时出现,高盛表示,「分析师普遍预期 2025 年第四季度至 2026 年将出现显著放缓」,但随着超大规模公司不断上调资本支出预算,这一放缓时间点可能会向后推迟。

(第一财经)

文章转载自东方财富