每经记者|杜蔚 宋美璐 每经编辑|程鹏 魏官红

是 「秦代遗存」 还是 「今人伪刻」?引发广泛争议的 「昆仑刻石」 终于迎来官方认定,解开了身世谜题。

9月15日,国家文物局召开专题新闻发布会,认定在青海省玛多县发现的 「昆仑刻石」 为秦代刻石,并定名为 「尕日塘秦刻石」。刻石全文共 12 行 36 字,外加合文 1 字,共 37 字,文字多数清晰可辨,文字风格属秦篆。

早在两个多月前,《每日经济新闻》 记者 (以下简称每经记者) 就寻找到40年前见过该刻石的牧民,并率先发布报道,详见《独家:玛多县当地有牧民称 40 年前就曾看见 「昆仑刻石」,是否 「秦始皇遣使采药」 遗迹,尚需国家权威部门认定》。此次的官方认定,正是在前期广泛讨论和研究的基础上进行的。

「通过专业检测、古文字等方面交叉学科专家的两轮验证,最终才确定了刻石年代。」 在新闻发布会结束后,青海省文物局文物保护与考古处处长阿朝东告诉每经记者,当地已聘请文物机构加强对刻石的保护,后续也会进一步发掘周边区域,该刻石将参加第九批全国重点文物保护的申报。

面对众说纷纭的年代之争,国家文物局是如何溯源的?

「这一认定意义重大且影响深远。这使得昆仑刻石成了可信的史料,补充了秦始皇为求长生久视、派人四处寻仙采药的历史记载,既表明秦人采药寻仙之范围可扩展至青藏高原,也说明秦人观念中的昆仑所在地就在扎陵湖附近。这是中国早期信史的一个绝佳例证。」古文字学家、复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊向每经记者指出。

今年6月起,每经记者深度调研玛多县。对于如今官方给出的 「身份认定」,当地文旅局相关人员第一时间向记者表示,虽因国家公园限制,旅游开发受限,但刻石的认定无疑提升了玛多县的历史文化知名度。期待当地能借刻石将千年古墓群等遗迹串联。

在各方的呵护下,这处珍贵的秦代刻石如何在保护与开发之间找到最佳平衡点?这不仅是对文物保护工作的一次重大考验,更是行业和当地面临的一个重要课题。

1

交叉学科专家两轮验证

证明刻石为秦代遗存

「这是我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石。」

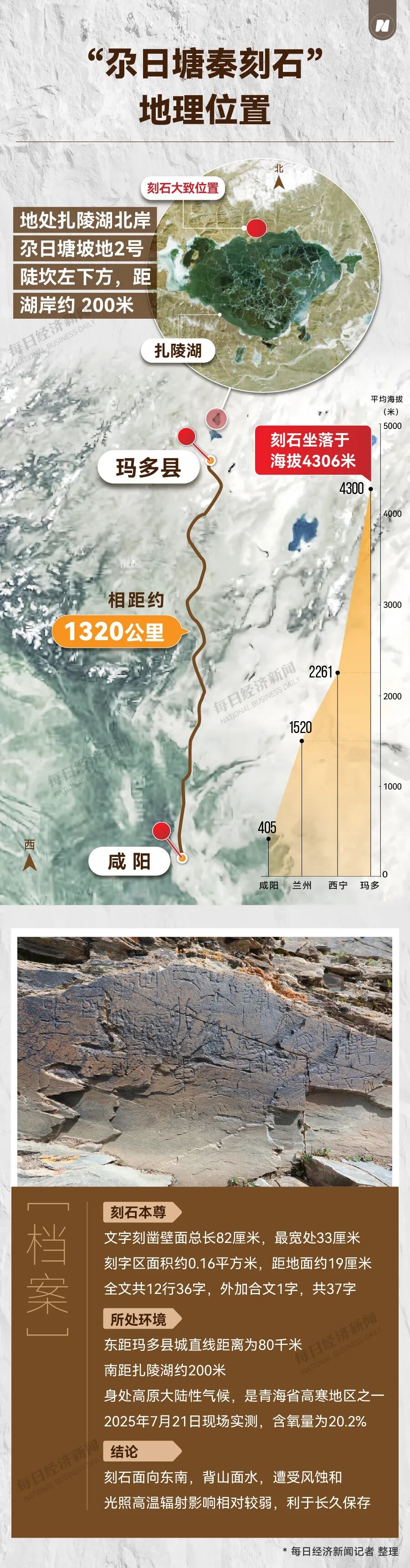

9月15日,来自国家文物局的官方信息显示,「尕日塘秦刻石」 位于青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡卓让村,地处扎陵湖北岸尕日塘坡地2号陡坎左下方,距湖岸约200米,海拔4306米。

「尕日塘秦刻石」 图片来源:受访者供图

文字刻凿壁面总长82厘米,最宽处33厘米,刻字区面积约0.16平方米,距地面约19厘米。全文共12行36字,外加合文1字,共37字,文字风格属秦篆,保存较完整的文字信息为 「皇帝/使五/大夫臣□/將方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里」。

值得一提的是,该刻石提及的 「卅七年三月/己卯車到」「皇帝」「□百五十/里」 等内容以及刻石岩性、风化程度等曾引发学界和公众质疑:内容是否符合秦代用语?风化程度是否符合秦代遗存特征?这是玄武岩还是石英岩?

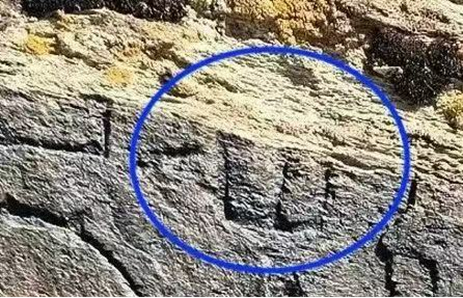

对于争议的具体年份,最早刊发相关文章的中国社会科学院考古研究所研究员仝涛倾向于将相关文字识读为 「廿六」,而刘钊根据学界意见,进一步证实 「廿六」 是 「卅七」 的误摹,并指出这一时间节点表明的历史意义。刘钊的这一意见,获得了官方认可。

刘钊研究认为,「廿六」 是 「卅七」 的误摹

图片来源:受访者供图

发布会现场,中国文化遗产研究院副院长李黎表示,「卅七」 原释为 「廿六」。经分析信息增强处理后的笔画,可见原释读为 「廿」 字的中间存在一竖,应释为 「卅」;原释为 「六」 字左侧竖向笔画应为岩体剥落边界,而非刻字笔画,应释为 「七」。

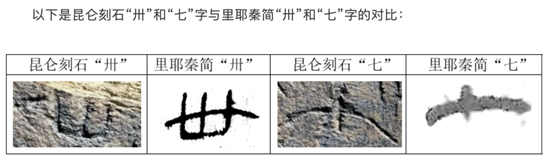

另外,刻石的刻制工艺同样经过严格验证。该调查研究通过高精度信息增强技术采集刻石文字信息,获取了刻石的正射影像图、高清数字线图、高清电子拓片和高清渲染图,逐一对刻石文字进行提取分析。对刻痕特征、岩性基本物理性质、风化程度及保存状况进行多项检测,判断刻石岩性为中细粒长石石英砂岩,文字风格属典型秦篆,凿刻工艺系采用平口工具斜方直接入石,排除了现代新刻可能。

一些 「尕日塘秦刻石」 调查研究的相关资料

图片来源:国家文物局官微截图

青海省文物考古研究院专家王进先介绍了刻石所在地自然环境与周边文物遗存。其表示,扎陵湖区域属高原大陆性气候,刻石岩体与山坡、扎陵湖形成 「背山面水」 的景观,整体营造出山体挡风、水域调节微气候的效果,有利于刻石长期留存。

「尕日塘秦刻石」周边区域环境

图片来源:国家文物局官微截图

据王进先介绍,该刻石周边150千米 (约合秦汉 360 里) 范围内已发现从旧石器时代至近现代的文物遗存共75处,包括疑似石棺葬、古城遗址及祭祀遗址,说明自旧石器时代以来,「尕日塘刻石」 所处的扎陵湖区域应属古代人类活动区域,并非人迹罕至。

阿朝东在新闻发布会结束后告诉每经记者,此次鉴定结果是由 「中国文化遗产研究院和青海省文物考古研究院两个单位,采用监测设备等科技手段得出的,调集石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员,从专家层面到技术团队,两次前往现场,综合论证得出结论」。

2

专家:秦始皇寻仙范围延至青藏高原

刻石内容补充了 《史记》

阿朝东向记者指出,「尕日塘秦刻石」 位于三江源国家公园区域,此前因高海拔和保护限制,人迹罕至。「该刻石的定性对青海省、玛多县的历史以及昆仑文化、古道研究都非常重要。」

「这次国家文物局的认定,不是简单的行政认定。这个认定是在多轮专家组研讨和现场勘查验证分析的基础上做出的,具有 『一锤定音』 的权威性。」 刘钊告诉记者,刻石内容体现出的历史背景与 《旧唐书·敬宗本纪》 的一段记载很像。

唐敬宗宝历元年八月乙卯夜发生 「太白犯房」 天象,「太白犯房」 预示着君王和大臣的凶险,于是唐敬宗 「遣中使往湖南、江南等道及天台山采药」。「这与 《史记》 记载秦始皇三十六年出现 『荧惑守心』 天象,秦始皇于是派人四处寻仙采药的记载何其相似。说明这一习俗有着很强的延续性。以往学界大多认为秦始皇派人寻仙采药的活动主要集中在东部沿海,而这次刻石的发现并结合里耶秦简,可知当时的寻仙采药活动很可能是全国性的、全地域范围的,所以秦始皇的寻仙采药范围延伸至青藏高原一点也不奇怪。」 刘钊分析称。

古文字学家、复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊

图片来源:受访者供图

这一发现颠覆了传统认知,让外界看到秦代中原文化辐射的广度。刘钊还表示:「昆仑山是个流动的概念,随着时代的改变,其内涵和指称一直在发生变化,但刻石中关于 『昆陯』 的记载,为确定秦人心目中昆仑山的位置提供了关键线索,结合扎陵湖周边地理环境,可推断秦人认为的昆仑山就在三江源附近,这与后世对昆仑山地理位置的认识存在差异,也反映出古人地理观念的演变过程。」

在考古与文字学领域,「尕日塘秦刻石」 同样具有里程碑意义。

刘钊研究刻石认为「臣」 字清清楚楚,整个字跟上一字 「大夫」 合文的长度接近

图片来源:受访者供图

刘钊进一步告诉每经记者,「刻石文字虽有残损,但文意贯通,字体风格是典型的秦篆特征,为秦文字研究增添了新的实物资料,填补了秦文字体系中的部分空白,对完善秦文字发展演变谱系至关重要」。

「秦代留下的原始文献资料很少,目前关于秦代的记录主要来自司马迁 《史记》,其中的一些内容是他做的田野调查中的记录,但这是我们现代人无法亲眼见到的。而『尕日塘秦刻石』就是在原地的文物,其内容补充了 《史记》。」四川大学艺术学院教授、博士生导师常青向记者表示,「尕日塘秦刻石」价值重大。

北大国土空间规划设计研究院副总规划师、国际古迹遗址理事会国际会员刘保山告诉每经记者,「尕日塘秦刻石」展示出我国传统医学以及大众对昆仑文化、道教的信仰等悠久历史。这背后还有很多深刻的文化有待挖掘和阐释,具备极大的研究价值。

此外,刻石的发现也为高海拔地区考古工作开辟了新方向。刘钊强调:「玛多县海拔4000多米,此前因自然条件恶劣,考古工作开展有限。但这处刻石证明,早在秦代人类就已在这片区域有过活动。未来的考古应向这类边远、冷僻地区拓展,或许能有更多突破性的发现。」

阿朝东也表示,接下来当地会请甲级资质勘察设计单位对刻石进行调研,制定保护方案。「我们会根据方案加强保护。也会围绕该区域做进一步的发掘计划,除了刻石,对周边区域也进行考古调查,看看还有哪些古代遗存。」

「目前刻石已经核定为县级文物保护单位,后续我们还会做进一步申报,参加第九批国保项目等。」 阿朝东向每经记者透露。

刘钊、常青等行业专家也向记者分析指出,根据该刻石的重要性,其有望顺利进入 「国保」 定级。

3

拨付抢救性保护经费

下一步是让千年文明 「活」 起来

「昆仑刻石」 被认定为秦代遗存,社会争议告一段落,但如何守护这处目前为海拔最高的秦代刻石、挖掘其背后的文明价值,成为各界关注的新焦点。

「做好其防护工作非常重要。」 刘保山建议,继续延续田野调查和考古学调查,去探访其周边是否还有别的遗迹或者相关文献记载,结合这些做好昆仑文化及青藏高原地区其他的科考工作。

「当地首先要做的,是给刻石 『遮风挡雨』。」 刘钊向记者表示,「该刻石地处4000多米的高海拔区域,风大、温差大,容易造成风化侵蚀,所以保护是第一要务,建议要搭建防护屋或玻璃罩,防止石刻进一步风化。」

上述观点与当地的规划不谋而合。据阿朝东透露,目前刻石现场已被设置临时围栏,并委托专业机构启动保护方案制定,下一步将组织专家赴现场调查,为后续保护提供科学依据。

在新闻发布会现场,国家文物局文物古迹司司长邓超表示,从第四次全国文物普查工作经费中,为 「尕日塘秦刻石」 拨付98.85万元抢救性保护经费,支持玛多县设置保护围栏,建立临时性看护用房,解决一线值守用水用电难题。

当地相关部门陪同仝涛教授调研 「尕日塘秦刻石」

图片来源:受访者供图

考古勘察的深入推进,是解锁刻石价值的关键。刘钊强调,需围绕刻石开展系统性考古工作:「要在周围勘探或发掘,寻找秦代地层和遗物,这能为刻石的历史背景提供更丰富的佐证。」

同时,他建议扩大勘察范围:「玛多县是唐蕃古道的重要节点和枢纽,是古代的驿站,文成公主进藏曾途经此地,周边可能存在更多古代遗存,需要持续地开展工作。」

阿朝东也表示,已计划向国家文物局申报进一步发掘计划,结合昆仑文化、古道研究,梳理区域历史脉络。

玛多县当地一位资深的文物保护人士在接受每经记者采访时表示:「刻石所在的区域是唐蕃古道的重要通道,与文成公主进藏的历史紧密相连。如果能够合理开发,将刻石与周边的古墓群、岩画等文化遗迹串联起来,既能提升玛多县的文化知名度,也能为当地经济发展注入新活力。」

不过,受三江源国家公园生态保护政策限制,旅游开发仍面临挑战,如何在生态保护与文化传承之间找到平衡点,成为当地亟待解决的问题。

在保护与研究的基础上,如何让文物 「活起来」,也考验着各方智慧。

对此,刘钊建议 「可通过举办各种学术研讨会、出版研究专著等方式,扩大刻石的学术影响力。刻石证明秦人的活动范围已延伸至青藏高原,体现了我们的先人不屈不挠、无远弗届的大无畏气概和勇于探索的开拓精神,这种气质和品格需要被更多人知晓和传承。同时可以通过各种媒体形式,对刻石体现出的历史思想和文化价值加以活化利用,使其成为青海传承中华优秀传统文化的一个精品和文旅金名片」。

从临时围栏到科学保护方案,从单点考古到区域文化梳理,「尕日塘秦刻石」 的保护与研究正逐步推进。这处千年遗存不仅是秦人寻仙采药、西部开拓的历史见证,更是中华文明多元一体发展的生动注脚。

在刘钊看来,多方合力之下,它有望从 「考古新发现」 变为 「活态文化遗产」。

策划|刘学东

责编|蒲付强 宋德萍

记者|杜蔚 宋美璐

编辑|程鹏 魏官红 易启江

校对|段炼

视觉|帅灵茜

排版|魏官红

◆◆◆ 往期推荐 ◆◆◆

重大突破!中国这款新药,中美官方都认定有突破性疗效!世界肺癌大会沸腾了

事关放宽落户、农村产权抵押、境外人才执业⋯⋯10 个地区试点的要素配置重大改革,发改委专家详解

人口大量流失、土地闲置的城市要不要撤并?专访国家发改委专家高国力:未来不排除,目前没到这阶段

文章转载自 每经网