2025 年至今,自动驾驶行业融资活跃,发生 24 起融资事件,总额突破 350 亿元,远超 2023 年全年。融资涵盖 L2 级辅助驾驶等多方向,Robotaxi 等赛道吸金力强。政策、资本与技术共振推动行业发展,政策发布加速,技术进步与市场接受度提升。但多数企业未盈利,融资支撑研发与商业化。预计 2030 年中国或成最大自动驾驶市场,智能化浪潮正重构汽车产业格局。

每经记者|刘曦 每经编辑|裴健如

资本正在用真金白银,为自动驾驶的商业化前景投下信任票。

据 《每日经济新闻》 记者不完全统计,近一个多月来,自动驾驶行业已密集发生 11 起融资事件,融资总额超过 100 亿元人民币。截至 2025 年 10 月 20 日,该行业今年以来融资事件总数已达 24 起,融资总额突破 350 亿元人民币,呈现出显著的回暖势头。

这一态势与过去三年的 「资本寒冬」 形成鲜明对比。回顾以往,根据 IT 桔子数据,2021 年国内自动驾驶行业共发生 144 起融资,总金额达 932 亿元,为历史高位。然而进入 2022 年,行业融资节奏明显放缓,全年融资事件仅为 92 起,融资规模大幅回落至 240 亿元。到 2023 年,尽管融资事件数量仍接近 140 起,但披露的总金额进一步收缩至约 200 亿元,反映出资本出手更为谨慎、单笔融资额度下降的整体趋势。

在此背景下,2025 年以来自动驾驶行业的融资数据尤为引人关注——不仅在总额上已大幅超越 2023 年全年,更释放出行业信心回升、优质标的重新获捧的积极信号。自动驾驶赛道,正在资本的有力托举下,进入新一轮爆发周期。

24 起融资吸金超 350 亿元

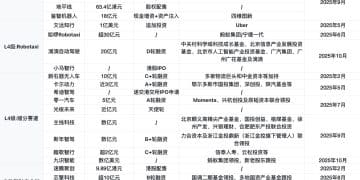

2025 年至今,资本市场自动驾驶行业极为活跃,24 起融资事件涵盖了 L2 级辅助驾驶、L4 级细分领域、Robotaxi(无人驾驶出租车) 和自动驾驶产业链这四大方向。其中,公开可查融资金额在 10 亿元人民币 (包括) 以上的事件就有 10 起,占总融资额的 50%。

从细分赛道来看,L2 级辅助驾驶今年共有 5 起融资。其中,规模最大的一笔为地平线通过配售股份净筹集约 63.4 亿港元 (约合人民币 58.12 亿元);另一标志性事件是四维图新 18 亿元战略投资鉴智机器人母公司 (PhiGent Robotics Limited),以补足其高阶智驾技术版图,增强核心竞争力。

另外,Robotaxi(自动驾驶出租车) 虽仅有 4 起融资,但资金额都高达数十亿元,成为最吸金的赛道之一。例如,滴滴自动驾驶完成 D 轮 20 亿元融资;哈啰宣布进军该领域并完成超 30 亿元融资;文远知行与小马智行则于近日先后通过港交所聆讯,构建 「美股+港股」 双重主要上市架构。

除此以外,尽管面向乘用车的 L4 级自动驾驶仍处于技术与商业化探索期,但以矿山、港口、物流为代表的特定场景 L4 级自动驾驶业务已进入放量加速的商业化落地阶段。根据记者整理,该赛道融资案例最多,共有 9 家企业获得融资,公开可查总融资额已超 30 亿元人民币。

自动驾驶供应链方向,芯片、激光雷达相关企业融资金额也都规模可观。芯片方面,芯擎科技完成超 10 亿元 B 轮融资。激光雷达方面,禾赛科技通过港股 IPO 募集了 41.6 亿港元 (约合人民币 38 亿元);速腾聚创则通过港股配售获得了 9.89 亿港元 (约合人民币 9 亿元) 资金。

实际上,除了已明确完成融资或通过交易所备案即将 IPO 的企业,还有多家自动驾驶公司正在积极冲击资本市场,其上市路径与进度各不相同。10 月 14 日,中国证监会官网披露,国内激光雷达企业图达通 (Innovusion) 的境外发行上市备案已正式获批。根据备案信息,图达通计划在香港联合交易所通过 SPAC 方式完成上市。

另一家自动驾驶公司 Momenta 也在积极推进上市进程。公开信息显示,去年 6 月 Momenta 首次提交境外发行上市申请,原本计划在美股上市,但近期市场传言其可能转战港股。对此,Momenta 方面曾向记者表示 「正在积极筹备上市」,但未明确具体上市地点。

值得注意的是,9 月 28 日,曾有消息称,Momenta 正在筹备新一轮融资。记者就此向 Momenta 方面求证时,对方回应称 「暂时不便对外发声」,并表示 「该信息不准确」。

「政策、资本与技术」 三重共振

根据记者梳理,2025 年自动驾驶行业的融资方向呈现出两大显著特征,具备明确应用场景的企业更受资本青睐,同时国有资本与产业资本正取代传统的财务投资机构,成为推动行业发展的关键力量。

以芯擎科技为例,其完成的超 10 亿元人民币 B 轮融资,由国调二期基金领投,并获湖北、山东两省 AIC 首单及央企险资太平金控的战略投资。同样,滴滴自动驾驶的 20 亿元 D 轮融资也展现出类似特征,投资方既包括中关村科学城科技成长基金、北京信息产业发展投资基金等北京国资平台,也获得广汽集团及其关联基金等产业资本的加持。

有观点指出,自动驾驶领域的资本支持正在形成 「国有资本提供政策与资金引导、产业资本贡献应用场景与供应链协同」 的新格局。实际上,格局的转变与政策的加持形成呼应。据记者观察,2024 年至 2025 年 9 月 30 日期间,无论是政策发布的密度、立法层级的突破,还是商业化支持的深度,均显著超过 2022 年和 2023 年。

在 2022 年,政策制定呈现出以地方试点为主的探索性特征,全国 10 余个省市发布了相关文件。进入 2023 年,政策力度明显加大,全国新公布近百项支持政策。2024~2025 年,政策发布进入全新加速周期。

据新战略低速无人驾驶产业研究所统计,仅 2025 年上半年全国就密集发布超 71 项相关政策,其中国家级文件数量显著增加。例如,近期工业和信息化部等八部门批准 L3 级车型生产准入,《北京市自动驾驶汽车条例》 等多部地方性法规相继生效,为自动驾驶规模化商用构筑起法律与制度基础。

政策先行之外,技术进步与市场接受度的提升也为商业化落地提供了关键支撑。据车百会理事长张永伟介绍,当前我国 L2 级辅助驾驶渗透率已超过 50%,位居全球首位,泊车辅助驾驶等新兴技术在中高端车型中的渗透率也超过 20%。Momenta CEO 曹旭东向记者进一步指出,「智能辅助正逐渐成为标配」,其背后是 「硬件成本两年减半、智驾体验两年十倍」 的智驾摩尔定律,未来技术迭代速度甚至超越这一预期。

在此背景下,市场结构正发生深刻转变。新能源汽车渗透率持续攀升,对比 2022 年与 2023 年,2024 年至 2025 年前三季度的数据显示,L2 级辅助驾驶已成为体现车企竞争力的核心要素之一,智能驾驶功能也跃升为消费者购车的重要决策指标。政策、资本与技术的三重共振,正共同推动中国自动驾驶行业步入规模化商业应用的新阶段。

行业仍处于持续投入、尚未盈利阶段

值得注意的是,在当前自动驾驶行业融资热潮的背后,是绝大多数企业仍处于持续投入、尚未盈利的阶段,融资的本质是支撑企业度过漫长的研发与商业化探索期。从已上市公司的财报来看,实现稳定盈利仍是行业面临的普遍难题。

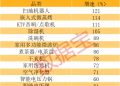

例如,在 L2 辅助驾驶领域,头部企业地平线 2025 年上半年营收达 15.67 亿元,同比增长 67.6%,但同期亏损也扩大至 52.33 亿元,其中研发开支就达 23 亿元。另一家上市公司知行科技今年上半年收入 3.66 亿元,同比下降 42.47%,期内亏损扩大至 1.78 亿元。在 Robotaxi 领域,小马智行、文远知行等企业同样面临严峻挑战,同期分别净亏损 9064 万美元 (约合人民币 6.45 亿元) 与 7.91 亿元。

盘古智库高级研究员江瀚在接受采访时指出,「自动驾驶技术研发和市场拓展需要大量资金投入,但短期内可能难以转化为可观收益,且当前技术的成熟度和商业化进程仍存在不确定性」。正因自身 「造血」 能力不足,通过持续融资维持运营和技术迭代已成为行业的生存模式。

图片来源:每经记者 刘曦 摄

对于商业化进展,小马智行副总裁、Robotaxi 业务负责人张宁此前向记者表示:「小马智行计划在 2025 年实现单车盈亏平衡,但要支撑高额研发成本,仍需扩大运营规模。」

他强调,2025 年更像是 Robotaxi 商业化逐步放量的元年。「随着更多城市开放路权,以及上千台车辆逐步下线,我们的运营规模将增加 5 到 10 倍。今年也是证明商业模式可行性的关键一年。」 他表示。

艾媒咨询报告显示,2023 年,中国智能网联汽车应用服务市场规模达到 1611 亿元,预计到 2025 年将增至 2223 亿元。麦肯锡则预计,到 2030 年,中国将成为全球最大的自动驾驶市场,自动驾驶相关的新车销售及出行服务将创造超过 5000 亿美元的收入。

第十四届全国政协常委、经济委员会副主任苗圩在 2025 世界智能网联汽车大会上指出:「当前,智能化浪潮正在重构全球汽车产业竞争格局,人工智能已从锦上添花的技术选项升级为关乎企业生存与发展的核心变量。」

他强调,中国汽车产业应在保障安全的前提下,科学有序地推进人工智能技术落地,逐步拓展驾驶辅助与自动驾驶的应用场景。「安全必须放在第一位,通过技术进步,如果能充分证明机器开车比人开车更安全,那么 (机器开车) 就是可行的。」 苗圩表示。

文章转载自 每经网