每经记者|淡忠奎 每经编辑|段炼 刘艳美

图片来源:新华社

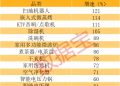

截至目前,全国 27 座万亿城市最新经济成绩单均已出炉。

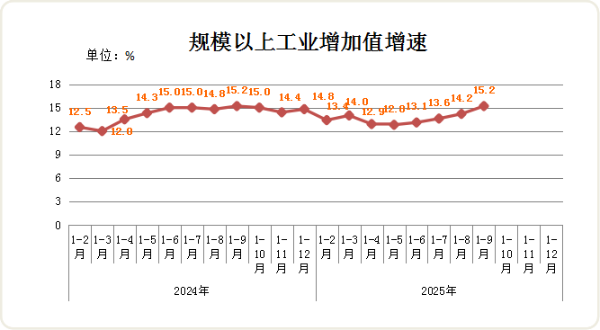

其中,合肥前三季度 GDP 为 10252.4 亿元,同比增长 5.9%,在 「万亿城市俱乐部」 中排名第三,规上工业增加值增速更高达 15.2%,创自身近 44 个月新高,在万亿城市中亦遥遥领先。

数据来源:各地统计局

在全国城市版图中,合肥的崛起有目共睹。过去十年,合肥 GDP 排名从全国第 25 位升至第 19 位,堪称最受瞩目的 「黑马」 城市。2024 年,合肥成为继上海、杭州、苏州之后,长三角第四座 GDP 超万亿、人口破千万的 「双万」 城市,是长三角不可或缺的一极。

这背后,工业正是最强支撑——随着合肥新一代信息技术、新能源汽车、新能源等产业在全国声名鹊起,支撑战略性新兴产业在全市工业的占比已经跃升至 55.8%。

而眼下,合肥在量子信息、可控核聚变等未来产业领域已形成先发优势。这一次,合肥能否 「一黑到底」?

强势增长

在 GDP 万亿城市的 「腰部地带」,竞争向来激烈。

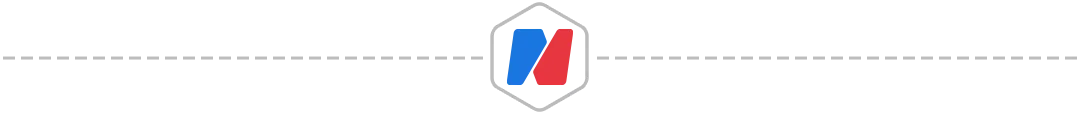

2024 年,合肥 GDP 达到 13507.69 亿元,同比增长 6.1%,身前是处于 1.4 万亿量级的郑州、福州及领先合肥仅约 20 亿元的济南,身后则是同处 1.3 万亿量级的佛山、西安及泉州,城市间的差距并不明显。

今年前三季度,合肥 GDP 首次突破万亿大关,达到 10252.4 亿元,一举反超福州,排名再次晋升一位。

「过去二三十年来,合肥一直保持着快速增长。从一个不太知名、排名靠后的省会城市,一路升级为全国头部城市。」 湖北省政府咨询委员、长江经济带高质量发展智库联盟秘书长秦尊文对城市进化论分析,合肥经济能够保持较快增长,主要是凭借创新驱动,充分利用中科大等科研院所优势,发展战略性新兴产业。

这正是合肥近年持续突围的重要密码。

图片来源:合肥市统计局

回顾过去十年,GDP30 强城市阵营排名变动十分剧烈,「工业强则城市强」 则是城市起落的一条鲜明主线。上海、北京、深圳构成稳固的塔尖,天津从前十中 「消失」,南京跻身前十,宁波也开始 「叩响」 前十的大门。

以 「单项冠军」 之城宁波为例,2024 年,宁波反超天津,城市排名升至全国第 11 位。这一年,宁波 GDP 增速和规上工业增加值增速分别为 5.4%、7.7%,天津则分别为 5.1%、4.6%——宁波的工业动能更强,成为排位上升的重要推动力。

合肥的崛起同样与此类似。从以京东方为代表的新型显示产业,到以蔚来、比亚迪为代表的新能源汽车产业,合肥成功抓住风口,也带来城市能级的跃升。

今年前三季度,合肥计算机通信和其他电子设备制造业增长 46.6%、汽车制造业增长 10.4%,对规上工业增长的贡献率分别达到 69.8% 和 10.9%,合计占比超八成。

主要产品产量快速增长,其中锂离子电池增长 54.5%,半导体分立器件增长 52.2%,充电桩增长 40.7%,笔记本电脑增长 26.6%,工业机器人增长 25.6%。

过去十年来,合肥 GDP 排名快速攀升,成为 GDP30 强城市中进步最快的城市之一,强劲的工业增长正是最大变量。

2024 年,合肥工业对 GDP 贡献率达到 46.8%,规上工业增加值增长 14.8%,居万亿城市首位,创近三年新高。而进入 2025 年,合肥工业增速仍有增无减,势头强劲。

用合肥统计局的话说,合肥 「经济发展的活力和韧性持续显现」。

动能何在

如果进一步拆解合肥产业结构,两条明线逐渐清晰——

一条是合肥的工业增加值增速轨迹,一条是战略性新兴产业的成长轨迹:前者对 GDP 的贡献接近五成,拉动规模增长;后者则在全市工业占比接近六成,驱动结构转型。

2015 年至 2025 年前三季度,合肥规上工业增加值增速持续高于 GDP 增速,支撑合肥经济规模稳步向前。

2015 年至 2024 年,合肥 GDP 从 5660.27 亿元跃升至 13507.7 亿元,常住人口从 779 万人上升至 1000.02 万人,相当于十年间跨越 8 个千亿级台阶,每年增长 24.6 万人。

进一步看工业结构,电子信息和汽车产业逐步成为拉动合肥经济增长的绝对主力。这正是合肥最为外界所津津乐道的 「赌城」 故事。

2008 年,合肥携手京东方开启转型之路,一举破解当地家电产业 「缺屏」 的问题,并以相似的模式投资维信诺项目补齐产业链短板,开启新型显示产业的全链升级。

同时,合肥又以长鑫、蔚来、比亚迪等项目为支撑,倾力打造 「中国 IC 之都」 「新能源汽车之都」,产业集群规模不断发展壮大。

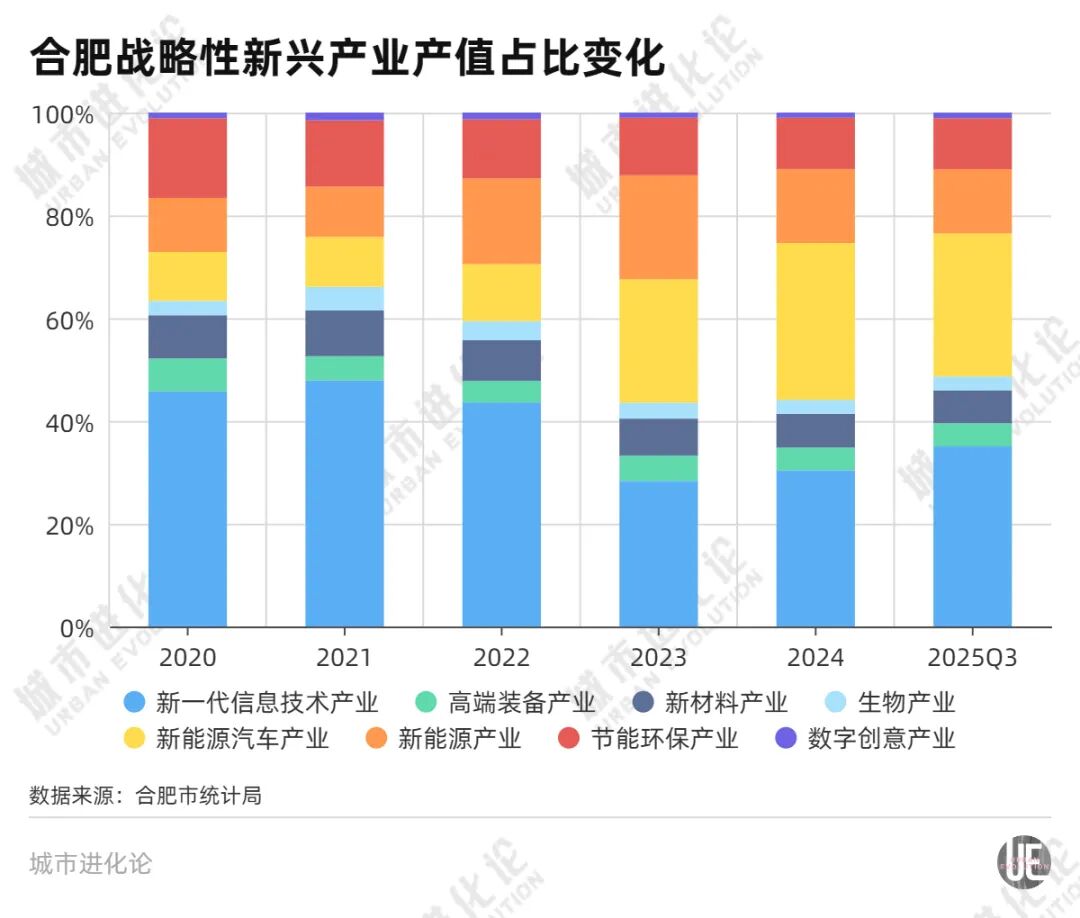

「芯屏汽合」 由此成为合肥产业地标,形成新能源汽车、先进光伏及新型储能、新型显示、智能家电、高端装备、人工智能等 6 个千亿级产业链,2024 年战略性新兴产业产值占规上工业比重 55.8%,较 2015 年提升 24.8 个百分点,成为合肥增长动能转换的生动注脚。

从战略性新兴产业内部结构看,近年来新能源汽车、新能源等产业对合肥经济增长贡献度逐步增加。

统计数据显示,2025 年前三季度,合肥新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意产业产值占全市规上工业比重分别为 35%、4.5%、6.4%、2.7%、27.8%、12.5%、9.9%、1.1%。

对比 2020 年,新能源汽车占比大幅增加 18.3%,新能源占比提升 2%,其他产业占比则有不同程度下降。

其中,新一代信息技术在全市战略性新兴产业中的占比降低 10.7%,但仍然是最大支柱。与此同时,新能源汽车和新能源等产业也在几年间快速崛起,成为拉动战略性新兴产业增长的主力。

未来赛道

「过去,合肥主要是承接产业转移。当地提出等高对接沪苏浙,就是要把科技创新搞起来,也确实把一些新兴产业搞成了。」 在秦尊文看来,合肥过去主要是跟在别人后面,但是现在在新能源汽车、新型显示等新兴赛道已经领先了。

不久前,赛迪研究院发布的 《中国新型显示产业高质量发展指数 (2025)》 显示,合肥力压深圳,位居新型显示产业十强城市榜首。

中国新型显示产业规模约占世界五成,而合肥又几乎贡献了全国近两成的份额。作为国内最早布局显示面板制造的城市之一,合肥集聚京东方、维信诺、康宁、彩虹液晶等 190 多家行业龙头,形成了 「从沙子到整机」 全产业链布局,2024 年新型显示产业产值 1235.35 亿元,同比增长 21.5%。

在新能源汽车领域,合肥同样首屈一指。今年 9 月发布的 《中国城市新能源汽车智造活力指数》 显示,五年间,合肥新能源汽车产业呈现跃迁发展,产量增长超 20 倍。今年前三季度,安徽汽车产量 240.4 万辆,其中新能源汽车产量 121.6 万辆,均保持全国第一。其中合肥汽车产量 133.26 万辆,新能源汽车产量 93.96 万辆。

目前,合肥集成电路、新型显示、人工智能入选首批国家级战略性新兴产业集群,数量居全国城市第四位,成为长三角新兴产业版图上不可或缺的一极。

不过客观而言,合肥要想在长三角进一步提升城市能级,还需要更大的经济体量,产业集群的辐射引领能力也要进一步增强。

今年前三季度,长三角共有 7 个城市 GDP 在万亿元以上,上海独占 4 万亿量级,苏州逼近 2 万亿元,杭州、南京、宁波都处于 1.3 万亿元至 1.7 万亿元阶段,无锡和合肥还未超过 1.2 万亿元。

「跟上海、杭州、南京等城市相比,合肥还有一定的差距。它的科技创新能力比较突出,会逐步缩小差距。」 秦尊文还指出,合肥在量子信息、可控核聚变等未来产业领域优势突出,一旦未来产业化应用,有可能像深圳一样爆发。

以量子科技为例,合肥已培育集聚近百家量子相关企业,约占全国总量三分之一,拥有省级以上研发平台 24 个,量子信息领域专利超过 2000 件,初步形成从基础研究、技术攻关到工程化、产业化的完整生态。

当然,不容忽视的是,「未来」 意味着前瞻,也意味着风险,一座城市要构筑起够宽、够长的产业梯度,久久为功,才可能再次让外界惊叹——「为什么能抓住每一轮风口」。

这考验的是城市眼光,更考验的是城市定力。

记者|淡忠奎

编辑|段炼 刘艳美 杜波

校对|何小桃

|每日经济新闻 nbdews 原创文章|

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用

文章转载自 每经网