来源:

证券时报

最新数据出炉。

11 月 13 日,人民银行发布的最新金融统计数据报告显示,初步统计,2025 年前十个月社会融资规模增量累计为 30.9 万亿元,比上年同期多增 3.83 万亿元。10 月末,社融存量的同比增速为 8.5%,广义货币 (M2) 增速 8.2%,环比均下降 0.2 个百分点;反映资金活化程度的狭义货币 (M1) 增 6.2%,环比下降 1 个百分点。

今年以来,国债和特殊再融资债等政府债发行进度较快、企业债发行热度较高,均对社融规模增长形成重要支撑。与此同时,社融规模的结构也在逐渐发生变化,在社会融资规模增量中,除贷款外的其他融资方式占比已经超过一半。权威专家表示,用社融观察金融总量,能更清楚看到资金支持的整体力度。从量、价两个维度观察,当前我国货币政策立场都是支持性的,为促进物价合理回升营造了适宜的货币金融环境。

「货币政策虽然还有一定空间,但边际效率已明显下降。过度放松货币金融条件可能产生的一些负面效果也需要关注。」 上述权威专家称,未来要继续实施好适度宽松的货币政策,把握好力度和节奏,保持对实体经济的较强支持力度。

政府债净融资占社融增量近四成

今年以来,财政对经济增长及需求拉动的作用显著,也相应带动了社融规模的增长。前十个月政府债净融资 11.95 万亿元,占社融增量近四成,同比多增 3.72 万亿元,据市场人士测算,今年 1—10 月,政府债券累计发行规模约 22 万亿元,比去年同期多近 4 万亿元,企业发债融资也高于去年同期。

「当前经济运行面临需求不足的挑战,通过加大政府债券发行规模,能够支持重大项目和国家重大战略的实施,助力扩大需求、支撑经济。」 上述权威专家称。

国家金融与发展实验室 (NIFD) 最新季报显示,2025 年更加积极的财政政策节奏快、力度大,政府部门加杠杆幅度连续五个季度保持在 2 个百分点以上。 2025 年三季度,政府部门杠杆率上升 2.2 个百分点,从二季度的 65.3% 提高至 67.5%。

在今年以来的社会融资规模增量中,除贷款外的其他融资方式已经占比超过一半。相应的,人民币贷款对社融的拉动作用有所弱化。数据显示,前十个月,对实体经济发放的人民币贷款同比少增 1.16 万亿元。

「近年来随着我国金融体系的完善和金融市场的创新,企业融资渠道日益多元化,从过去更多依赖银行贷款,转变为综合运用债券、股票等更丰富的市场化融资方式。」 上述权威专家称,如果只看贷款这个单一金融指标,很难完整反映金融支持实体经济的全貌。用社融观察金融总量,能更清楚看到资金支持的整体力度,也能了解不同融资方式的构成,对于宏观研究及市场分析都能提供更可靠的参考。

与新动能相关的贷款保持较快增速

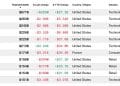

前十个月,人民币贷款增加 14.97 万亿元,10 月末,人民币贷款增速 6.5%。从贷款结构上看,普惠小微贷款余额为 35.77 万亿元,同比增长 11.6%,制造业中长期贷款余额为 14.97 万亿元,同比增长 7.9%,以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

业内专家表示,金融是经济的镜像,信贷结构的变化反映了实体经济不同领域和行业资金需求的变动。近年来,随着经济向高质量发展不断迈进,信贷结构也已较过去发生了明显的变化。从新增贷款投向看,近几年与新动能相关的贷款持续保持较快增速。

9 月末,科技型中小企业贷款、普惠小微贷款、绿色贷款分别同比增长 22.3%、12.2%、17.5%,均高于全部贷款增速。

作为反映贷款价格的数据——贷款利率继续保持在低位水平。10 月份企业新发放贷款 (本外币) 加权平均利率为 3.1%,比上年同期低约 40 个基点;个人住房新发放贷款 (本外币) 加权平均利率为 3.1%,比上年同期低约 8 个基点。

货币政策促物价回升效果还会持续显现

央行本周发布的 《2025 年第三季度中国货币政策执行报告》 表示,下阶段将实施好适度宽松的货币政策,把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量,推动物价保持在合理水平。近几个月来,主要物价指标已经呈现出一定的企稳回升迹象。10 月,CPI 同比由降转涨至 0.2%,扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 1.2%,涨幅连续 6 个月扩大,为 2024 年 3 月以来最高;PPI 同比下降 2.1%,降幅连续 3 个月收窄。

业内专家表示,从国际上看,主要经济体央行制定的通胀目标大多是中长期的政策目标。对我国 2% 左右的通胀预期目标也应从中长期的视角合理看待;而且,宏观政策尤其是货币政策效果显现通常还有一定的时滞。

「从量、价两个维度观察,当前我国货币政策立场都是支持性的,为促进物价合理回升营造了适宜的货币金融环境。也要看到,根据理论和国际实践经验,货币政策通常存在一定的时滞。」 上述权威专家称,去年央行先后实施了四轮力度比较大的货币政策调整,今年 5 月又推出了一揽子货币政策措施,这些政策的效果还会持续显现出来。

不过,该权威专家也强调,货币政策虽然还有一定空间,但边际效率已明显下降。过度放松货币金融条件可能产生的一些负面效果也需要关注。比如,资金空转、资本市场波动加大等。未来要继续实施好适度宽松的货币政策,把握好力度和节奏,保持对实体经济的较强支持力度。

(证券时报)

文章转载自东方财富