最新金融数据出炉。11 月 13 日,人民银行发布 2025 年 10 月金融统计数据报告。初步统计,前 10 个月社会融资规模增量累计为 30.9 万亿元,比上年同期多增 3.83 万亿元。10 月末,社融存量同比增长 8.5%,广义货币 (M2) 增速 8.2%,两项指标环比均下降 0.2 个百分点。人民币贷款余额同比增长 6.5%。

在季节性效应、政策影响以及中长期趋势变化下,10 月信贷增速延续回落,但社融、M2 增速仍维持在相对高位。整体来看,金融总量保持合理增长。分析人士强调,随着近年来社会融资规模的结构逐渐发生变化,相比于单一观察贷款,社融能更清楚地看到资金支持的整体力度。随着基数变大,未来金融总量增速有所下降是自然的,与我国经济从高速增长转向高质量发展是一致的。

贷款利率保持低位

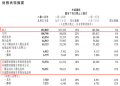

从贷款数据来看,10 月末人民币贷款余额 270.61 万亿元,同比增长 6.5%。前 10 个月人民币贷款增加 14.97 万亿元。以此计算,10 月单月贷款增加 2200 亿元,环比季节性少增 1.07 万亿元,同比少增 2800 亿元。

分部门看,住户贷款增加 7396 亿元,其中,短期贷款减少 5170 亿元,中长期贷款增加 1.26 万亿元;企 (事) 业单位贷款增加 13.79 万亿元,其中,短期贷款增加 4.34 万亿元,中长期贷款增加 8.32 万亿元,票据融资增加 9758 亿元;非银行业金融机构贷款减少 185 亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青分析,10 月新增贷款规模大幅走低,符合季节性规律,同比较大幅度少增主要是受新增居民贷款大幅多减拖累。背后反映当前居民消费偏弱、房地产市场持续调整带来的影响,特别是 10 月一些地方国补资金收紧;与此同时,三季度以来经济下行压力有所加大,10 月出口转为同比负增长,与个体经营相关的居民短期、中长期经营贷需求也会减弱。10 月企业中长期贷款继续同比少增,除需求偏弱、隐债置换扰动外,可能与新型政策性金融工具对企业中长期贷款的拉动效应还未充分体现有关。

对于该数据,权威专家评价,「贷款规模保持合理增长」。政府债券快发多发短期对贷款有一定替代。今年前 10 个月,政府债券净融资规模占社会融资规模的比重达到 21.3%,同比高 2 个百分点。专家认为,当前经济运行面临需求不足的挑战,通过加大政府债券发行规模,能够支持重大项目和国家重大战略的实施,助力扩大需求、支撑经济。同时,不少政府债券用于置换融资平台债务、清理拖欠企业账款等,实际上是政府部门适度加杠杆帮助企业和居民部门稳杠杆的过程,有助于经营主体缓解资金压力、减轻债务负担,为经济中长期可持续发展奠定基础。

另从结构来看,普惠小微贷款余额为 35.77 万亿元,同比增长 11.6%,制造业中长期贷款余额为 14.97 万亿元,同比增长 7.9%,以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

贷款利率继续保持在低位水平。北京商报记者了解到,10 月企业新发放贷款 (本外币) 加权平均利率为 3.1%,比去年同期低约 40 个基点;个人住房新发放贷款 (本外币) 加权平均利率为 3.1%,比去年同期低约 8 个基点。

「近年来企业和居民融资成本低位下行,说明货币条件比较宽松、资金供给比较充裕,实体经济有效融资需求得到了充分满足。」 上述权威专家分析。一方面,随着明示企业贷款综合融资成本工作进一步推广,企业融资成本更加阳光透明,小微企业综合融资成本下降、融资获得感持续提升;另一方面,随着消费贷贴息等政策落地见效,个人利息负担进一步减轻,支持增强消费能力、培育消费需求。

从社融看金融总量更合理

10 月末社会融资规模存量为 437.72 万亿元,同比增长 8.5%。国债和特殊再融资债券等政府债券发行进度较快、企业债券发行热度较高,均对社会融资规模增长形成重要支撑。

据市场人士测算,今年 1—10 月,政府债券累计发行规模约 22 万亿元,比去年同期多近 4 万亿元,企业发债融资也高于去年同期。有专家表示,2025 年超长期特别国债发行规模从去年的 1 万亿元扩大至 1.3 万亿元,首发时间比去年提前约一个月,发行完毕时间也相应提前,体现出财政对经济增长及需求拉动的支持,也带动了社会融资规模的增长。

与此同时,M2 同比增长 8.2%。整体看,金融总量保持合理增长,为实体经济提供有力有效的金融支撑。

业内人士指出,近年来随着我国金融体系的完善和金融市场的创新,企业融资渠道日益多元化,从过去更多依赖银行贷款,转变为综合运用债券、股票等更丰富的市场化融资方式。相应地,社会融资规模的结构也逐渐发生变化,在今年以来的社会融资规模增量中,除贷款外的其他融资方式已经占比超过一半,如果只看贷款这个单一金融指标,很难完整反映金融支持实体经济的全貌。用社融观察金融总量,能更清楚地看到资金支持的整体力度,也能了解不同融资方式的构成,对于宏观研究及市场分析都能提供更可靠的参考。

值得一提的是,在日前发布的 《2025 年第三季度中国货币政策执行报告》(以下简称 《报告》) 中,人民银行开辟专栏,同样强调了 「科学看待金融总量指标」。《报告》 提到,与银行贷款相比,社会融资规模和货币供应量等总量指标更为全面、合理。

2025 年前三季度社会融资规模增量中,人民币贷款增量占比降至 48.3%,较 2024 年同期和 2024 年全年分别下降 11.7 个和 4.5 个百分点;包括政府债券、企业债券和非金融企业境内股票融资等在内的直接融资占比升至 44.4%,较 2024 年同期和 2024 年全年分别上升 9.6 个和 2.6 个百分点。《报告》 表示,特别是近两年,地方专项债置换融资平台贷款、中小银行改革化险与中长期经济结构演变的趋势叠加,进一步阶段性下拉贷款增长。

「总的看,当前我国人民币贷款余额已达 270 万亿元,社会融资规模存量达 437 万亿元,随着基数变大,未来金融总量增速有所下降是自然的,与我国经济从高速增长转向高质量发展是一致的。社会融资规模、货币供应量增长与名义经济增速基本匹配的同时,贷款增速略低一些也是合理的,反映我国金融供给侧结构的变化。」

货币政策边际效率已明显下降

「把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量,推动物价保持在合理水平。」 对于下阶段货币政策,《报告》 如是部署。

近年来,我国社会融资规模和广义货币 M2 增速总体上保持在 8% 以上,高于同期名义 GDP 增速约 4 个百分点,社会融资成本持续处于低位,利率水平低于 5% 的潜在经济增速。业内专家表示,从量、价两个维度观察,当前我国货币政策立场都是支持性的,为促进物价合理回升营造了适宜的货币金融环境。

「但也要看到,根据理论和国际实践经验,货币政策通常存在一定的时滞,去年人民银行先后实施了四轮力度比较大的货币政策调整,今年 5 月又推出了一揽子货币政策措施,这些政策的效果还会持续显现出来,政策积极效应也会不断累积。」 专家还指出,货币政策虽然还有一定空间,但边际效率已明显下降。过度放松货币金融条件可能产生的一些负面效果也需要关注。比如,资金空转、资本市场波动加大等。未来要继续实施好适度宽松的货币政策,把握好力度和节奏,保持对实体经济的较强支持力度。

从 《报告》 的表述来看,其重提 「稳增长」,并将上季度的 「落实落细适度宽松的货币政策,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,把握好政策实施的力度和节奏」 调整为 「实施好适度宽松的货币政策,综合运用多种工具,保持社会融资条件相对宽松」。中国民生银行首席经济学家温彬表示,这意味着货币政策维持宽松的必要性在增强。同时,提出 「综合运用多种货币政策工具,保持流动性充裕」,删除了防范资金空转的表述,体现出资金的主基调更加乐观。

此外,《报告》 提出 「做好逆周期和跨周期调节,提升宏观经济治理效能」。在温彬看来,这意味着货币政策将兼顾短期稳增长和中长期调结构,在政策发力托底年内经济增长的同时,力度或相对审慎,重在结构优化、引导重点领域发力,聚焦 「十五五」 规划建议方向,促进形成更多由内需主导、消费拉动、内生增长的经济发展模式,进一步深化关键领域改革,支持经济可持续健康发展。

考虑到当前经济回升向好的基础仍需加力巩固、「十五五」 开局之年下迈好步的诉求,以及 「十五五」 规划建议稿释放的 「实施更加积极的宏观政策」 信号,更大力度的货币政策宽松仍有空间,但时点可能后移,「双降」 或于 2026 年一季度落地。同时,为推动新旧动能平稳转换、提升宏观经济治理的效能,政策还将围绕现代产业体系、科技自立自强、扩大内需 (提振消费、有效投资)、高水平对外开放等领域,增强宏观政策取向一致性,加强财政、货币政策协同,发挥好产业、价格、就业、消费、投资、贸易、区域、环保、监管等政策合力。

(北京商报)

文章转载自 东方财富