苹果在中国市场正面临着前所未有的挑战。据 IDC 数据,2025 年第一季度中国智能手机市场前五大厂商中,苹果成为唯一出货量下滑的品牌。为挽救颓势,苹果近日对 iPhone16 Pro 系列大幅调价,使其首次进入 「国补」 范围。但令人费解的是,苹果官网与线下直营店仍维持原价,这被业内视为苹果既想保住品牌调性又想抢占市场份额的典型表现。

这种 「既要面子又要里子」 的策略显然未能奏效,苹果大中华区营收已连续七个季度同比下滑,最新季度跌幅为 2.3%。更值得警惕的是,在产品层面,苹果的创新优势已被安卓阵营快速追赶;在生态布局上,相较于华为、小米打造的万物互联体系,苹果的封闭生态日渐显现出 「孤岛效应」。多重压力之下,苹果在中国市场的困境正从短期阵痛演变为长期挑战。

矛盾的定价体系

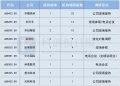

5 月 14 日,本报记者从苹果天猫旗舰店客服处获得一份 「618」 狂欢节的产品优惠表:叠加店铺立减和天猫惊喜券后,iPhone16 系列优惠 1200 元,128G 和 256G 版本可享受国补;iPhone16 Plus 系列同样优惠 1200 元,仅 128G 版本可享受国补;iPhone16 Pro 系列优惠 2000 元,128G 版本可享受国补;iPhone16 Pro Max 系列优惠 2000 元,不可享受国补。此次优惠的活动时间为 「5 月 16 日 20:00-5 月 26 日 23:59」。

在苹果京东自营旗舰店,iPhone16 128G 版本售价 5199 元,iPhone16 Plus 和 iPhone16 Pro 的 128G 版本售价都是 5999 元,这几款可以在此基础上参与国补活动,而 iPhone16 Pro Max 256G 版本的价格为 8599 元,不在国补范围内。

对比显示,苹果在天猫与京东两大官方渠道的优惠力度基本持平,与近日网传渠道商收到的价格下调政策也差不多。据媒体报道,苹果近日向渠道商下发了调价通知,iPhone 16 Pro Max 所有容量版本降价 160 美元 (折合人民币 1313.06 元),iPhone 16 Pro 的 128GB 版本降价 176 美元 (折合人民币 1445.27 元),其他版本同样降价 160 美元。

总体来说,变动最大的是 iPhone16 Pro 系列的价格,优惠后首次进入国补范围,虽然只有基础版本符合要求,但价格直降 2000 元,再加上国补直接比原价便宜 2500 元。

然而,在苹果官网与线下直营店,苹果采用的又是不同的价格策略。在官网,iPhone16 系列依然维持原价,iPhone16 128G 版本的价格为 5999 元,iPhone16 Plus 128G 版本的价格为 6999 元,iPhone16 Pro 128G 版本的价格为 7999 元,iPhone16 Pro Max 256G 版本的价格为 9999 元。而在线下直营店,苹果工作人员告诉记者,价格与苹果官网保持一致。

事实上,苹果这几年一直采用不同渠道不同价格体系的策略,尤其官网和线下直营店鲜少大幅降价。

这种定价策略实际上形成了官方渠道与第三方渠道的自我竞争,进一步加剧了价格体系混乱,也引发了一些消费者的不满。有网友表示, 自己前段时间刚在线下直营店购买一款 iPhone16 Pro,短短几天时间价格便降了很多。

既然如此,为何苹果还要继续这样定价体系?《华夏时报》 记者就此采访了苹果方面,截至发稿对方未给出回复。

资深通信专家马继华对 《华夏时报》 记者表示,此次降价是为了 「618」 电商大促,苹果希望通过折扣抢占更多市场份额。「然而,为维持品牌地位,苹果不得不采取 『电商渠道大降价促销,线下及官网保持价格稳定』 的双轨策略。这一做法既是为了应对市场压力,也与其品牌定位的微妙平衡有关——既要靠价格刺激销量,又担心过度降价损害高端形象。」

只是,马继华指出,这种价格不一致的策略存在明显矛盾,一旦降价信息广泛传播,消费者自然会优先选择线上渠道,导致线下门店流量下滑,此外,长期依赖降价促销,可能削弱苹果的高端溢价能力,甚至被贴上 「打折品牌」 的标签。

中国市场下滑趋势明显

苹果在全球市场的出货量在今年一季度创下了历史新高,实现了 10% 的增幅。IDC 认为,一方面是为了避免关税在美国市场进行提前备货,另一方面也向其他地区大量发货,因为渠道商担心供应链中断会导致库存短缺和价格上涨。

但在中国市场,苹果一直没能改变下滑趋势。IDC 数据显示,2025 年第一季度中国智能手机市场出货量在 「国补」 政策叠加春节销售旺季的拉动下,同比增长 3.3%,达到 7160 万部,延续过去五个季度的增长趋势,出货量前五分别为小米、华为、OPPO、vivo 和苹果,其中,只有苹果出货量出现下滑,下滑幅度为 9%,市场份额为 13.7%。

IDC 认为,苹果在中国市场的表现继续下滑,是因为其 Pro 系列产品不在中国政府补贴政策范围内。这或许也是苹果将 iPhone16 Pro 的价格下调至符合国补标准区间的原因。

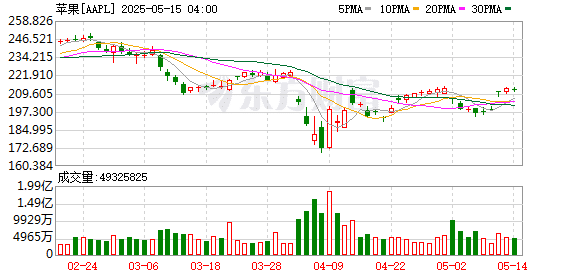

受销量下滑影响,苹果大中华区的收入也已经连续七个季度同比下跌。最新的一个季度,也就是 2025 财年第 2 财季 (截至 2025 年 3 月 29 日的季度),苹果大中华区收入为 160.02 亿美元,同比下滑 2.3%,而之前六个季度的同比下滑幅度分别为 2.5%、12.9%、8.1%、6.5%、0.34% 和 11.1%。

「若非华为此前遭美国打压,国内市场很可能呈现华为 『一枝独秀』 的局面,对苹果造成更大冲击。即便如此,苹果目前仅保持相对优势,并未形成绝对领先地位,且市场份额仍在持续下滑。」 马继华说。

这是因为,一方面,苹果自身的产品优势在逐渐弱化,另一方面,苹果的生态短板日益凸显。

「苹果手机在外观设计、硬件配置、软件体验等方面的传统优势正在减弱,安卓阵营与苹果的技术差距日益缩小,部分国产品牌甚至在使用体验上实现反超,苹果过去积累的口碑优势不断消减,导致其市场竞争力持续下降。」 马继华说,与此同时,在万物互联时代,智能家居、汽车等终端设备快速普及,相较于国产厂商 (如华为、小米、OV 等) 构建的完整生态体系,苹果在这些领域明显处于劣势,国产品牌通过多品类协同形成的系统性优势,正在影响用户换机选择,逐步将苹果排除在考虑范围之外。

近日,《中美日内瓦经贸会谈联合声明》 发布,关税战被叫停,对苹果来说无疑是个巨大的利好,悬在头顶的 「达摩克利斯之剑」 暂时移开了。

但从长期的角度来看,马继华认为,为维持中国市场地位,苹果面临两个选择。「以价换量:全系列大幅降价可提升销量,但会损害品牌高端定位;保价求利:推出更高端产品维持利润率,但将导致出货量进一步萎缩。这两个选择存在根本性矛盾,选择市场份额必然稀释品牌溢价,而坚守高端定位则需承受销量持续下滑的风险。」

(华夏时报)

文章转载自 东方财富