5 月 14 日,中国人民银行发布前 4 月金融数据。数据显示,2025 年 4 月末社会融资规模存量为 424.0 万亿元,同比增长 8.7%,较上月上升 0.3 个百分点。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为 262.27 万亿元,同比增长 7.1%,较上月下滑 0.1 个百分点。

从存量结构看,4 月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的 61.9%,同比低 0.9 个百分点;政府债券余额占比 20.3%,同比高 2.1 个百分点;企业债券余额占比 7.7%,同比低 0.4 个百分点。

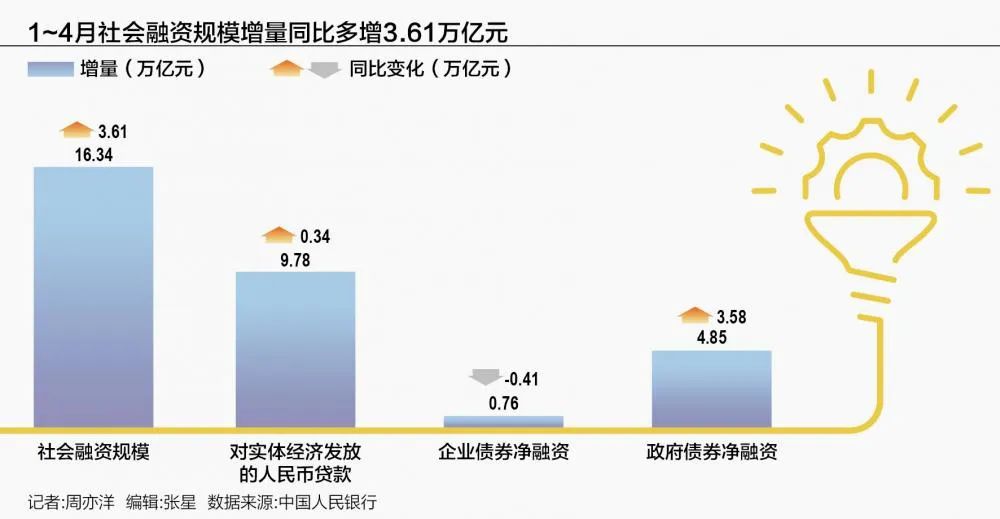

从增量看,2025 年前四个月社会融资规模增量累计为 16.34 万亿元,比上年同期多 3.61 万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加 9.78 万亿元,同比多增 3397 亿元;政府债券净融资 4.85 万亿元,同比多增 3.58 万亿元;企业债券净融资 7591 亿元,同比少 4095 亿元。4 月当月,社会融资规模新增 1.16 万亿元。

分析人士表示,政府债券发行加快是前四个月社融最主要的拉动因素。今年财政预算赤字率提高至 4%,计划新增国债、特别国债、地方专项债等政府债券近 12 万亿元,规模创历史新高。发行节奏上,年初以来国债、地方专项债发行进度也明显快于往年,用于化债的 2 万亿元特殊再融资专项债也发行了约 70%。近期财政部还启动了支持 「两重」「两新」 的 1.3 万亿元特别国债,预计后续特别国债的发行进度仍会保持较快速度,促进拉动需求,提振社会信心,对社融形成有力支撑。

上述分析人士进一步指出,还原地方债务置换影响后,信贷增速仍然保持较高水平。地方政府发行专项债置换隐性债务相关贷款,从统计口径来看会下拉信贷增速,但实质上只是将金融体系对实体经济的支持方式由贷款转变为债券,不影响金融支持力度。从长远看,地方债务置换有利于减轻地方化债压力,让地方卸下包袱、轻装上阵,畅通资金链条,将原本用来化债的资源,用于促发展、惠民生、支持投资消费等。同时,还有助于提高金融资产质量,防范化解金融风险。

「下阶段金融总量增长有望保持平稳。」有权威人士向记者指出,当前外贸不确定性依然存在,地方债务置换工作持续推进,加上 5 月是传统的信贷 「小月」,下阶段有效信贷需求大概率仍受影响。但随着央行、金融监管总局、证监会联合推出的一揽子金融政策措施落地显效,金融总量增长有望保持平稳。

M2 增速明显回升

4 月末,广义货币 (M2) 余额 325.17 万亿元,同比增长 8%,环比上升了 1 个百分点;狭义货币 (M1) 余额 109.14 万亿元,同比增长 1.5%,环比下降了 0.1 个百分点。

按照流通中便利程度的不同,货币供应量被分为流通中货币 (M0)、狭义货币 (M1)、广义货币 (M2) 三个层次。其中,M0 为流通中货币,包括个人持有的人民币现钞、数字人民币;M1 包括 M0、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金;M2 包括 M1、单位和个人定期存款、其他存款。

值得注意的是,在上年低基数效应作用下,今年 4 月末 M2 同比增速出现明显回升。分析人士表示,去年政府工作报告强调要避免资金沉淀空转,随后央行通过规范手工补息、优化金融业增加值核算等手段主动 「挤水分」,相当一部分虚增的、不规范的存贷款被压缩,去年 4 月开始金融总量数据一度下行明显,M2 增速也出现回落。而今年 4 月货币信贷整体保持平稳增长,在去年同期的低基数基础上,今年 4 月 M2 增速被拉高也是情理之中。

未来,随着低基数效应的递减,M2 增速会恢复到今年前几个月的正常增长水平。

上述分析人士还称,今年以来,债券市场双向波动,没有出现去年的单边上涨整体态势,存款向理财分流的情况也明显减少,部分资金还从理财回流到存款账户,统计数据上显现为同比少减情形,对 M2 反而是一种正向上拉作用。具体数据来看,4 月,存款减少约 8700 亿元,同比少减大约 3 万亿元,对 M2 增速上拉影响约 1 个百分点。如果还原去年低基数的特殊因素影响,4 月末 M2 增速仍保持上月相对平稳的增长水平。

数据还显示,4 月末人民币贷款余额 265.7 万亿元,同比增长 7.2%,较上月末下降了 0.2 个百分点。从增量看,前四个月人民币贷款增加 10.06 万亿元,同比少增 0.13 万亿元。

分部门看,住户贷款增加 5184 亿元,其中,短期贷款减少 2416 亿元,中长期贷款增加 7601 亿元;企 (事) 业单位贷款增加 9.27 万亿元,其中,短期贷款增加 3.03 万亿元,中长期贷款增加 5.83 万亿元,票据融资增加 2899 亿元;非银行业金融机构贷款增加 768 亿元。

从居民部门看,前四个月短期、中长期贷款分别同比少增 2466 亿元、483 亿元。中国银行研究院研究员梁斯认为,这或与 4 月份房地产市场运行情况有关。2025 年 4 月,30 个大中城市商品房成交面积、成交套数为 686.02 万平方米、6.12 万套,同比下降 12.06% 和 11.73%。在经历 「小阳春」 后,4 月份房地产市场热度有所下降,全国房产经纪行业景气度指数为 44.6,与 3 月相比下降 10 点。

从企业部门看,企 (事) 业单位短期、中长期贷款分别多增 4700 亿元、少增 7800 亿元。梁斯表示,企业短期贷款多增、中长期贷款少增或与 4 月份外部环境发生急剧变化,导致企业未来预期不确定性增大有关。

重点支持高品质消费品供给

记者还从央行了解到,近年来,信贷增量的投向明显改变,带动信贷存量结构也趋于优化。从企业和居民角度看,2020 年末至 2025 年一季度末,企业贷款占比由 63% 升至 68%,居民贷款占比相应由 37% 降至 32%。一升一降的背后,表明信贷资金更多投向了实体企业,居民融资需求下降也与买房投资等更趋理性有关。

分企业类型看,小微企业占全部企业贷款比重由 31% 升至 38%,大中型企业贷款占比由 69% 降至 62%。这一方面是因为普惠小微贷款发力明显,助企惠民成效显著,另一方面也与近些年债券等直接融资发展、大企业融资更趋多元化有关。

从行业投向看,近年来,金融机构将信贷资源更多投向制造业和科技创新领域,并着重从供给侧发力,强化对住宿餐饮、文体娱乐等重点服务消费行业的金融支持,相关行业的贷款占比明显上升。2020 年末至 2025 年一季度末,在全部中长期贷款中,制造业占比由 5.1% 升至 9.3%,消费类行业占比由 9.6% 升至 11.2%,而传统的房地产和建筑业占比则由 15.9% 降至 13%。

分析人士表示,信贷结构演变是经济结构变迁的映射,同时也发挥着促进经济转型的作用。目前我国贷款余额已超过 265 万亿元,每一个百分点的存量结构优化作用都是非常显著的。而且,从存量角度观察,更能反映结构优化的效果和趋势。

还有接近央行的权威人士告诉记者,未来宏观政策思路更加注重促消费,金融政策的重点是支持高品质消费品供给,需求端的消费贷款成本已不是影响因素。

央行近期在 《2025 年第一季度中国货币政策执行报告》 也指出,从金融支持消费情况看,传统信贷依赖度较高,股权、债券等直接融资占比偏低,信贷产品适配性不足,需要构建与消费需求相匹配的金融产品和服务体系。

具体举措方面,一是探索运用结构性货币政策工具,加大消费重点领域低成本资金支持;二是研究出台金融支持消费的指导性文件,指导金融机构加强消费金融服务,着重从供给侧发力;三是围绕重点场景、重大战略和重点人群优化消费信贷产品和服务;四是增强消费金融机构资金供给能力,推动消费领域可证券化资产范围适度扩容等。

有专家认为,当前促消费需要做好顶层设计,制定中长期的发展战略,从供需两端同时发力。需求端关键是要解决好就业、收入和社会保障等问题,增强居民消费意愿和消费能力,财政、就业和社保政策在这方面能够发挥更加直接的作用。供给端关键是要增加高质量消费品的供给,这方面需要产业政策做好规划、财政政策加强激励引导,金融政策提供配合支持。

(21 财经)

文章转载自 东方财富