2024 年,成都常住人口为 2147.4 万人,比 2023 年末增加 7.1 万人,川渝两地一年净流入人口近 30 万,且年轻人口流入率高。这种流动格局重塑了区域人口分布,也为中西部城市群提供了持续的发展动能。报告认为,「未来,随着城镇化深化和都市圈内部人口再分配,这一趋势将进一步强化,成都或将成为全国人口第一城。」

每经记者|淡忠奎 每经编辑|杨欢

近日,盘古智库新大航海时代公益课题组发布报告称,近年来,区位与基础优势助推 「中国大腹地」 呼之欲出,建议将中国大腹地建设上升为国家战略层级,通过 「十五五」 规划明确其功能定位与发展路径。

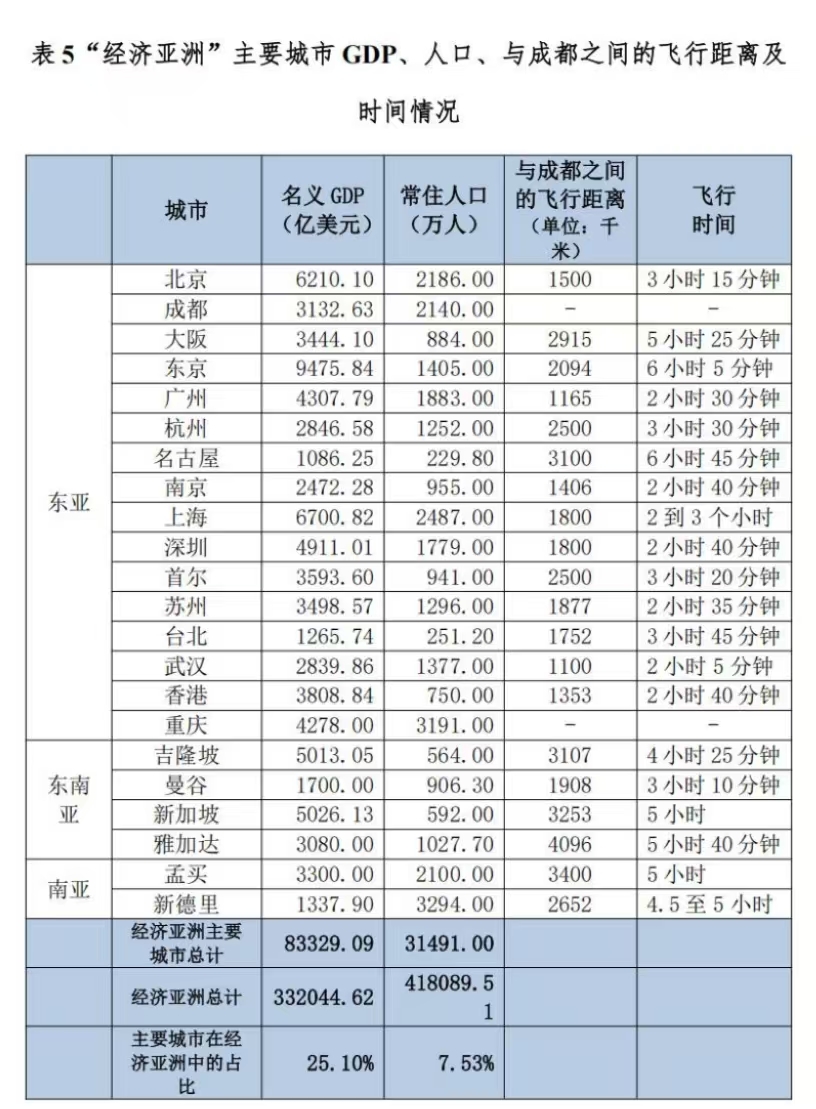

报告认为,大腹地战略是应对全球化退潮、推动面向陆路开放和驱动内循环的重要抓手。中国大腹地不仅是一个地理概念,更是应对百年变局的系统性战略设计,通过区域协作的突破,助推通道经济升级,拓展物理联通和数字联通,以实现其核心价值:降低对外依赖、构建内生动力、推动亚洲经济一体化。

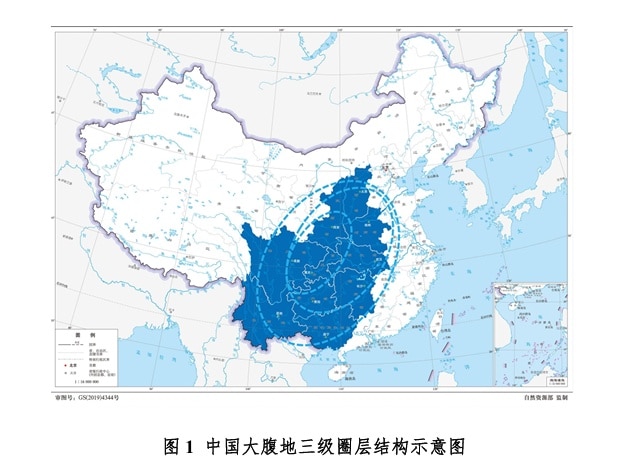

所谓 「腹地」,按照报告的解释,是指 「国家的中部,不沿边、不沿海且人口经济文化密集的区域」。从空间维度看,「中国大腹地」 可以界定为三级圈层结构体系——

一级圈层 (核心圈层) 为 「腹三角」(成渝、西安) 核心战略腹地,承担国家经济纵深布局的核心载体功能;

二级圈层由成渝、西安、郑州、武汉、长沙、太原、贵阳等城市构成的城市群,形成区域协同发展的关键支撑;

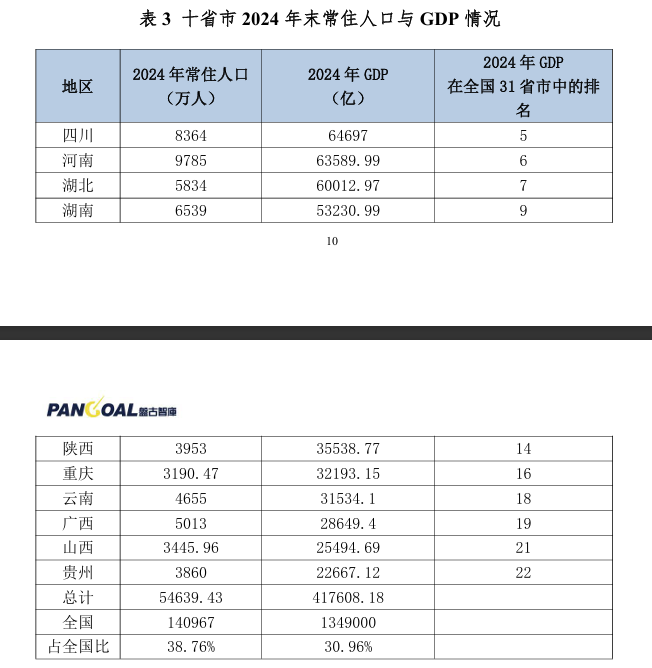

三级圈层 (扩展圈层) 是以成渝、西安、郑州、武汉、长沙、太原、贵阳城市群为枢纽,联动四川、重庆、陕西、山西、河南、湖北、湖南、云南、贵州、广西十省份,构建跨区域辐射的联动发展网络。

也就是说,这是一个涉及 10 省市的经济空间,旨在通过重塑区域经济地理格局,对冲外部不确定性,培育新的经济增长极。其与传统 「东部—中部—西部」 梯度发展模式不同,「大腹地」 属于 「层级递进」 的辐射模式。

报告认为,「东中西」 这种划分方式,在改革开放初期的要素禀赋条件下发挥了重要作用,但经过 40 年发展,宏观环境和资源条件都发生了根本性改变,这一划分方式已不能满足当前的发展情况,经济地理格局亟需突破历史框架,重构认知。

需要强调的是,虽然从严格意义上讲,「不沿边」 才叫 「腹地」,但报告认为,考虑到在贸易碎片化背景下,中国与东南亚经济贸易一体化深度推进的可行性极大,而滇桂深度对接中南半岛——云南是我国通往东南亚和南亚的重要陆上通道,定位为 「面向西南开放重要桥头堡」;广西是西部陆海新通道关键区域——所以仍将这两个沿边省份纳入 「大腹地」 范畴。

报告称,近年来以 「腹三角」 为核心的大腹地基础设施建设持续升级,区域内高铁网络、水运通道、航空枢纽等综合交通体系显著优化,互联互通水平大幅提升。尤为突出的是,该经济圈已集聚了全国航空运输的核心资源——在中国前十五大机场中占据七席,这一布局不仅体现了大腹地在交通方面的战略地位,更彰显其强大的经济辐射力和区域吸引力。

与此同时,交通网络完善驱动人口要素聚集,人口向西回流趋势明显。2024 年,成都常住人口为 2147.4 万人,比 2023 年末增加 7.1 万人;川渝两地一年净流入人口近 30 万,且年轻人口流入率高。2024 年,贵阳常住人口增量 19.96 万人,居全国之首。这种流动格局重塑了区域人口分布,也为中西部城市群提供了持续的发展动能。

报告认为,「未来,随着城镇化深化和都市圈内部人口再分配,这一趋势将进一步强化,成都或将成为全国人口第一城。」

封面图片来源:每经记者 张建 摄 (资料图)

文章转载自 每经网