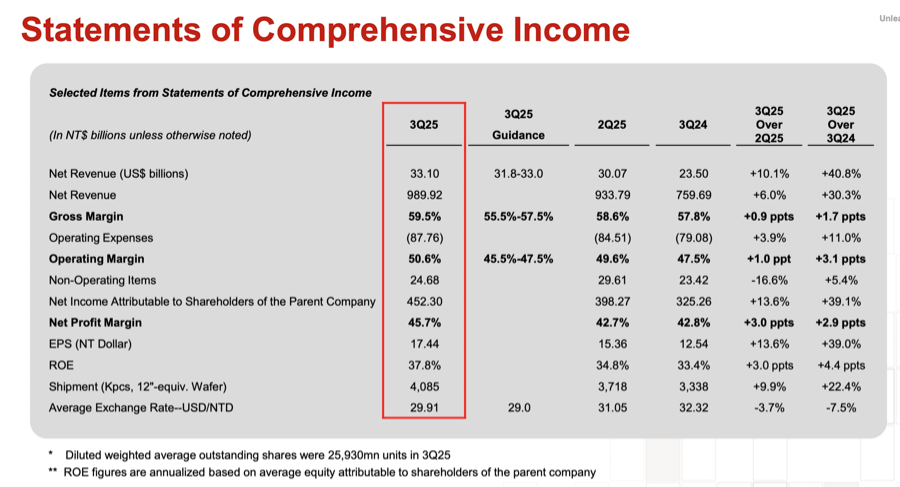

10 月 16 日,台积电发布第三季度财报显示,以美元计,第三季度实现营收 331 亿美元,同比增长 40.8%、环比增长 10.1%。期内实现毛利率 59.5%,大幅超过上一个季度 55.5%~57.5% 的业绩指引,这主要得益于成本优化举措及产能利用率提升,但部分增幅被不利的汇率因素及海外工厂的利润稀释所抵消。

期内公司实现营业利润率 50.6%,超过上一季度 45.5%~47.5% 的指引;净利润率为 45.7%。

从具体终端市场看,HPC(高性能计算) 持续成为台积电重要的业绩支撑,其业绩占比已经从上年同期的 51%,提升到了近两个季度占 57%~60% 收入比重。

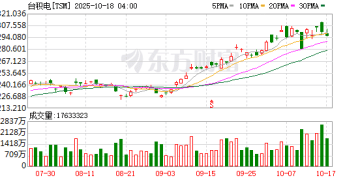

在第三季度,台积电美股股价涨幅超 45%。截至 10 月 17 日收盘,最新报 295.08 美元/股,市值达 15304 亿美元。

AI 持续紧俏

台积电酝酿对 2nm 芯片涨价

在 AI 基础设施全球竞赛背景下,GPU 和 ASIC 两类计算芯片共同受捧,令台积电的先进工艺制程备受欢迎。

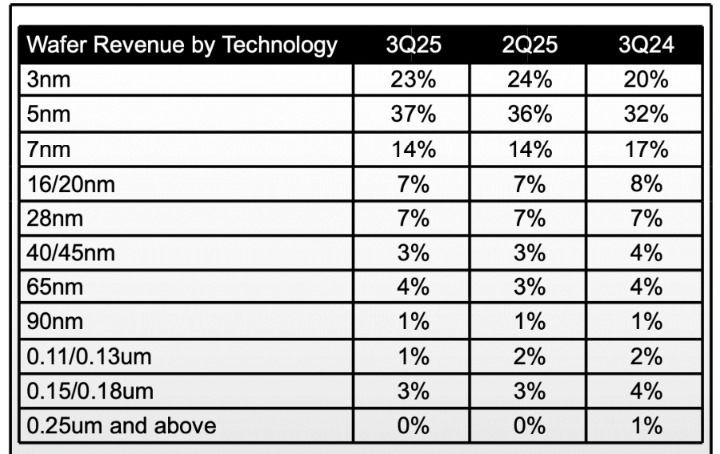

第三季度,台积电 3nm 工艺收入占比 23%,5nm 工艺收入占比 37%,两者叠加已经连续两个季度合计为公司贡献 60% 的收入比重,而在去年,这一比例还是 52%。

法说会上,台积电首席执行官魏哲家指出,AI 需求依然非常强劲,认为未来五年 CAGR 会高于 45%。而先进封装 CoWoS 产能依然处在紧俏区间,管理层指出,正在努力缩小供需差距,努力提升 2026 年的产能。

当然,海外市场的业务表现在现阶段依然对公司盈利能力有所影响。根据预估,2025 年下半年台积电海外工厂产能提升带来的毛利率稀释幅度约 2%,这对公司全年毛利率的稀释程度大约为 1%~2%。预计未来几年,海外工厂产能提升对毛利率仍将带来稀释,初期预计稀释的范畴为 2%~3%,后期将扩大至 3%~4%。

整体来看,AI 芯片和智能手机都将是率先采用较先进工艺的终端市场,进入下半年,多类终端备货需求支撑下,市场消息也显示,台积电正酝酿对 2nm 先进工艺涨价。

群智咨询 (Sigmaintell) 半导体事业部资深分析师杨圣心则对 21 世纪经济报道记者指出,手机芯片客户与代工厂均有长约保证产能,短期内产能受挤占可能性较低。长期来看,代工厂产能布局会向 AI 芯片倾斜,但不会影响现有产能给手机芯片的配给。

「价格方面,根据群智咨询调研,2026 年除旗舰机型使用的 2nm 工艺外,其余制程预计均会有 3% 左右季度降幅。预计 2026 年台厂的 2nm 代工价格比 3nm 代工价格高 20% 左右。」 他对记者如此表示。

此外,根据 TrendForce 集邦咨询调查,2025 年下半年因 IC 厂库存水位偏低、智能型手机进入销售旺季,加上 AI 需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发零星从业者酝酿对 BCD、Power 等较紧缺制程平台进行涨价。

汽车芯片复苏

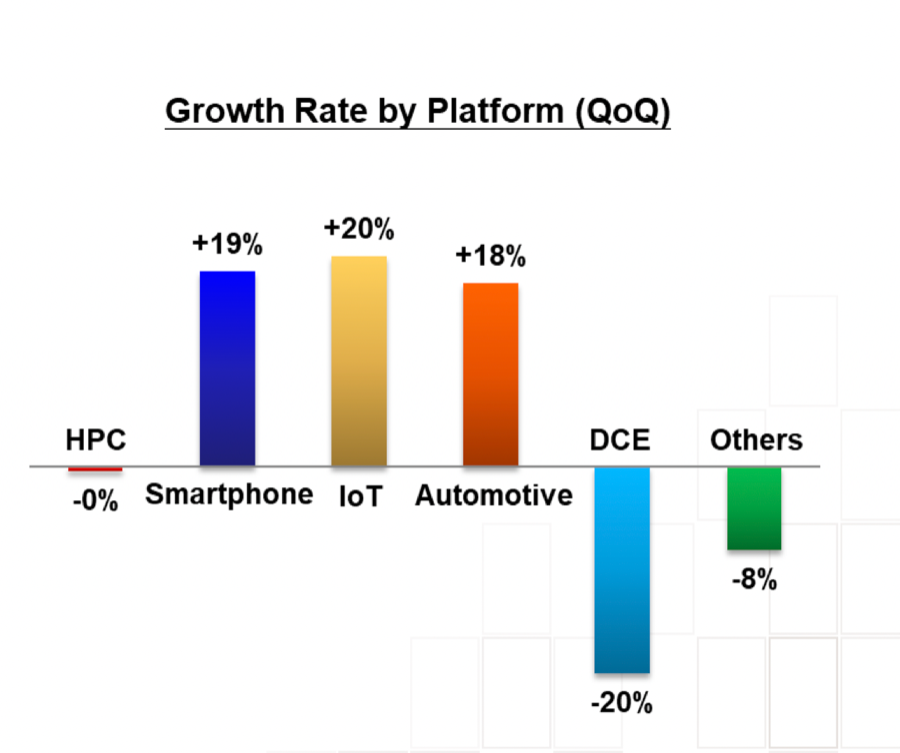

具体从终端市场来看,在第三季度,HPC 业务没有出现明显环比收入上涨,智能手机市场在旺季环境驱动下,季度收入环比提升 19%,而此前持续多个季度低迷的汽车市场看起来已经进入复苏区间,期内收入环比上涨 18%,IoT 业务收入也实现环比 20% 提升。

对于汽车芯片市场,杨圣心对 21 世纪经济报道记者指出,其在 2025 年上半年已开始逐步复苏,车用功率芯片在二季度基本完成库存去化,MCU 等其他芯片在四季度也将基本回归健康库存水位。

「上游代工厂如格罗方德、中芯国际、华虹半导体等的相关业务营收在二季度均已出现两位数百分比的同比增长。」 他进一步补充道,相比之下,IDM 厂商在汽车应用的业绩复苏相对滞后,但随着 2025 年底库存去化完成,需求有望从 2026 年起逐步改善。

从行业面看,此前英伟达宣布与英特尔的入股与合作动作,也被认为可能对台积电带来影响。

不过对此,杨圣心告诉记者,根据群智咨询调研,英伟达与英特尔双方合作内容系数据中心和个人计算领域的芯片产品开发,合作是与英特尔设计部门开展,不涉及代工服务。「英伟达的 AI 芯片产品仍是由台积电代工,因此,不会影响晶圆代工行业格局。」

只是当前全球贸易环境依然面临不确定性,虽然当下主要终端市场都基本完成库存调整而进入健康发展区间,但市场未来走势依然存在不明朗因素。

TrendForce 集邦咨询分析指出,至年底前,部分晶圆厂的八英寸产能利用率将维持近满载,有晶圆厂受惠于 AI 带动的相关 Power 需求,2026 年客户展望强劲,已规划 2026 年全面上调代工价格。尽管实际涨价幅度尚待协商,却已成功酝酿市场涨价氛围。

这显示出,半导体供应链暂时脱离库存修正周期,成熟制程低价竞争态势有所趋缓。

整体看,集邦咨询指出,全球市场不确定性持续存在,而消费性产品缺乏创新应用、换机周期延长等因素,或将成为 2026 年市场隐忧,半导体供应链能否维持相对稳定的态势,仍待观察。

(21 世纪经济报道)

文章转载自东方财富