来源:

财联社

2025 年以来,中国机器人产业正迎来 「国资时刻」。

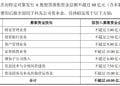

数据显示,今年第三季度,融资额排名前 20 的机器人公司中,75%(即 15 家) 的背后都出现了国资机构的身影。

且地方国资并不仅仅只是单点化的投资,而是纷纷组建起目标明确、规模庞大的产业投资基金,以更为主导性的姿态进入到产业投资中。

可以看到的是 ,从 2025 年初至今,上海、北京、深圳、湖北等地的专项基金密集宣告成立并迅速投入运作,基金规模动辄数十亿甚至上百亿,均由地方核心国资平台牵头。

国资已成为当前机器人领域最活跃的 「资本推手」 之一。

国资机器人基金 「井喷」

今年以来,地方国资在机器人领域的投入呈现 「井喷」 之势。北京、上海都冲在了最前面。

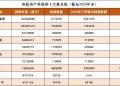

北京在机器人基金上布局相当早,在 2024 年年初,首程控股(00697.HK) 同北京市政府投资引导基金 (下称 「北京市引导基金」)、北京国有资本运营管理有限公司 (下称 「北京国管」) 全资附属公司,三方共同设立了总规模 100 亿元的 「北京机器人产业发展投资基金」(下称 「北京机器人基金」),是首支国资体系的百亿机器人基金。

到了 2025 年,北京的机器人基金进一步细化,承接了 「人形机器人马拉松」 的亦庄经开区,设立了区级专属的机器人与智能制造主题基金。亦庄对这只基金的要求就是 「高效」,在注册成立的同时,已经完成对 17 家机器人和智能制造企业的深度调研和储备工作,涵盖机器人本体、减速器等核心零部件。

和北京不同的是,上海的机器人基金从诞生之初就是市区联动的。今年四月,由上海国投公司与浦东新区联合发起的 「上海具身智创创业投资合伙企业 (有限合伙)」完成工商注册。

该基金目标规模 10 亿元人民币,首次关账 (即首期募集到位)5.6 亿元人民币。其基石出资人阵容既有上海国资母基金,还包括浦东创投和张江集团。

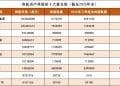

相比之下,深圳动作慢了一步。今年 10 月,深圳才正式发布总规模 30 亿元的机器人基金群。这个基金群由三支基金组成:规模 20 亿元的深圳市人工智能与具身机器人产业基金 (由汇通金控联合深圳市引导基金、深创投红土发起)、目标规模 5 亿元的力合人工智能与具身机器人产业基金,以及规模 5 亿元的首汇智源基金。

值得注意的是,深圳基金群在跨区联动上有明显突破。其中,首汇智源基金的 GP 就是管理着百亿北京机器人基金的首程控股。对于这种合作,首程控股方面负责人在采访中表示,要通过在深圳落地产业基金,将北京与深圳尤其南山区的优势有机结合。

在二、三线城市,类似的基金也如雨后春笋般涌现,武汉、合肥、南京江北区、苏州吴中区、江西赣州等地都在今年开始布局机器人方向的产业基金,加入到这场围绕机器人的资本竞赛中。

其中,湖北省的手笔格外大。今年 7 月,由武汉投控集团旗下武汉基金,联合长江证券、东湖高新区,共同发起设立了总规模 100 亿元的湖北人形机器人母基金,首期规模 50 亿元,已完成工商注册和实缴出资。这是目前为止,中部地区规模最大的一只国资机器人产业基金。

《科创板日报》 记者了解到,这只基金从年初就已经开始筹备,在此期间对湖北省内的机器人产业链做了深度调研,在高校和本土企业孵化项目上会有所倾斜。

出手迅猛

随着各地基金完成设立,地方国资已从筹备阶段转向积极的实质性投资,交割速度非常快。有国资机器人产业基金管理方对 《科创板日报》 记者表示,一期基金今明两年就能投完,二期基金已经在前期沟通筹备中了。

「出手快」 是今年国资体系机器人基金的共同特点。以上海为例,4 月才完成注册的上海具身智能基金,在 5 月就宣布领投国内具身智能领军企业智元机器人,成为该基金首个直投项目。

北京百亿机器人基金在今年更是收获满满。宇树科技、银河通用、自变量机器人、加速进化……一众明星机器人企业的资方名单都有北京机器人产业基金的身影。财联社创投通-执中数据显示,今年以来,北京百亿机器人基金出手次数已经超过十次。

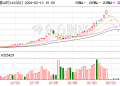

基金管理方首程控股的主席赵天暘,在今年的 4 月底的 2024 年报业绩交流会上表示,「基金当前账面价值已较原本增值超 3 倍,部分项目回报率甚至高达 10 倍。」 该公司还计划未来两至三年内,每年通过旗下基金平台投资 10 家以上精选机器人企业。

之后的一季报业绩交流会上,首程控股管理层进一步放出消息,预计明年将有三家被投机器人企业实现上市。

在二线,大家同样出手极快。如湖北人形机器人母基金在设立后数月内,迅速完成了对灵巧手研发企业武汉手智创新的首笔投资,成为该母基金的首投项目。《科创板日报》 记者了解到,基金在筹备时已经跟本土孵化项目有过深度交流,后续的投资流程才能走得这么快。

深圳的基金群刚刚成立,还没有公开的投资信息。但在策略上也有所聚焦:力合人工智能与具身机器人产业基金将有一半以上投向中早期项目,首汇智源基金将更多投向 B 轮及 B 轮往后企业。

投资逻辑转向精准与生态化也是当前各地国资的共识,尤其是在产业相对弱势的地区。「在这种市场环境下,出手一方面要快,另一方面也要足够聚焦。」 华东地区国资基金管理方表示,今年的项目估值两三个月就会有不小的变化,大家都是快速锁定,但并不是过去 「撒胡椒面」 式的分散投资,只有足够聚焦才能提前找到跟当地产业匹配的项目方。「比如我们只看电机和材料相关的,这种上游还没有那么热,可以挖掘出不少有潜力的项目。」

同时,《科创板日报》 记者注意到,在各地 「基金+产业园+产业方」 的生态构建模式已成为标准操作。基金负责 「选苗」,市场化的投资机构 (GP) 负责 「育苗」,园区则提供 「土壤」,形成一套循环体系。

如上海的基金与张江机器人谷深度绑定,北京的基金与经开区机器人产业园协同发展。湖北的模式也形成了体系化:母基金的主要出资方湖北科投,在筹备基金的同时就牵头建设了面积近 7000 平方米的湖北人形机器人创新中心。该中心集动作训练、数据采集、应用实践和人才培养于一体,记者探访时已看到多个被投项目入驻其中进行训练测试。

这种 「基金+产业园+产业方」 的模式确实有其吸引力,在武汉布局了早期基金的机构对 《科创板日报》 表示,近期已经有好几个项目来武汉洽谈,主要看中的就是产业园能提供完备的测试环境和人才支持。

但在国资基金热情高涨的背后,一些潜在的问题和新的趋势也值得关注。优质项目成为稀缺资源,资本的大量涌入不可避免地推高了头部企业的估值。上述华东地区基金管理人告诉 《科创板日报》,现在的机器人热门项目份额是极其难拿到的。「我们有个项目只想募两个亿,消息放出去,很快就有四五个亿的钱找过来了。」

其次,各地区在资本实力、产业基础、人才储备上的差异,导致在争夺顶尖项目时竞争力悬殊。一些弱势地区意识到在整机竞争中难以占据优势,已经开始调整策略,将投资重点转向产业链上游的核心零部件、关键软件或细分领域,试图通过差异化投资寻找机会。

规模庞大的国资基金系统性入场,在提供宝贵 「弹药」 的同时,也给 「火热」 的市场再加了一把柴。但人形机器人距离大规模的商业化应用与自我造血依然有相当长的路程要走。这场 「资本竞赛」 才刚刚开始。

(财联社)

文章转载自东方财富