【文章来源:天天财富】

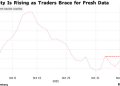

南向资金大举加仓港股,净买入金额屡创历史新高。

11 月 10 日盘后数据显示,当日南向资金净流入港股 66.53 亿港元,为连续第 14 交易日净买入港股。至此,南向资金年内净流入港股规模超过 1.3 万亿港元,屡屡刷新 2014 年港股通开通以来年度新高,大幅超过去年全年净买入额。

值得注意的是,自开通以来,南向资金累计净买入港股金额历史首次超过 5 万亿港元整数关口。

港股重要增量资金

今年以来,港股投资机遇精彩纷呈,持续吸引资金不断涌入,港股市场涨幅亮眼。

从年初 DeepSeek 引领的 AI 资产重估、创新药出海上演反弹大戏、新消费崛起等一系列结构性机会不断涌现,行情轮动演绎,为投资者提供了诸多投资机会。

良好的赚钱效应对资金持续不断买入港股产生正向反馈。主流指数中,恒生指数和恒生科技指数年内涨幅均超 30%;行业指数中,港股通创新药指数年内涨幅仍超 80%,港股科技指数年内涨幅超 40%;此外,港股红利低波、港股红利指数涨幅也在 30% 左右。

年初至今,港股市场即便处于震荡阶段,南向资金净流入的速度依然不减。与此同时,港股 IPO 市场不断吸引优质新股,以及美股上市公司和 A 股上市公司在港股二次上市,不断扩容且优质的港股标的也成为吸引南向资金涌入的重要因素。

低估值则是资金敢于买入港股的重要底气。国泰海通表示,当前港股位置不高,对比历史和海外均有可观的上行空间,短期调整后性价比也相对更突显。估值盈利匹配视角下,中期港股估值有进一步抬升潜力。

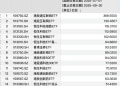

值得注意的是,国内被动投资兴起,ETF 成为资金买入港股的重要工具之一,进一步推动资金涌入港股。如富国中证港股通互联网 ETF 年内吸金 550 亿元,成为资金净买入最多的 ETF 产品。与此同时,工银国证港股通科技 ETF、易方达中证香港证券投资主题 ETF、广发中证港股通非银行金融主题 ETF、汇添富国证港股通创新药 ETF 等年内吸金均超 200 亿元,位列 ETF 年内吸金榜前列。

摩根大通近期发布研报总结称,2025 年中国香港市场的强势回归源自资金重新流入、房地产市场企稳、零售销售稳健以及港股 IPO 复苏等多重因素。

南向定价权逐步提升

在南向资金的不断涌入下,「跨过香江去,夺取定价权」 的口号正在成为现实。

整体上看,外资在港股存量持股结构中仍占据主导地位,但随着南向资金的大举流入,其在港股的边际定价权正逐步提升。

「过去这一年,A 股市场流动性充分释放,南向资金开始涌向港股市场,并且逐步占据港股市场交易量的半壁江山,定价权正在慢慢向内资投资者转移。」 在国海富兰克林基金总经理徐荔蓉看来,港股市场的资金结构正在经历 「从量变到质变」 的关键性转折。

具体行业来看,南向资金在港股新消费、红利板块、金融板块上的定价权逐步增强。

以在港股上市的券商 H 股为例,易方达基金旗下香港证券 ETF 今年规模大增,导致被动补券买入了指数成份股。伴随该 ETF 规模的急剧攀升,其对成份股的持股比例陆续超过 5%。此外,广发基金旗下港股通非银 ETF 成份股中也有不少港股券商,该 ETF 的规模从 7 月初的 45.59 亿元,增加至最新的 242 亿元,对港股券商的持有比例不断增加。

一些南向资金借道 ETF 持续买入港股,对港股定价体系的影响力日益凸显。港交所披露的数据显示,易方达基金持有 10 余家券商 H 股的比例超过 5%。

估值水平仍有吸引力

机构普遍认为,当前港股估值水平仍有吸引力,外资有望继续回流,南向定价权继续提升,资金有望继续流入港股。

徐荔蓉介绍,港股市场存在许多估值占优、业绩有韧性的稀缺标的,中长期投资价值巨大,未来港股将成为居民分散风险、丰富收益来源的不可或缺的核心一环。

华泰证券发布的策略展望提出,2026 年境外中资股估值持平微升,盈利增速改善是市场主要驱动力。

在宏观缺乏强支撑和流动性充沛的大背景下,恒生前海港股通价值混合基金经理邢程仍然维持港股以结构性为主的判断,原因在于宏观政策更倾向于有限发力以及科技和新消费等局部拉动,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复。

「国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,也推动南向资金不断涌入。」 邢程认为,后续市场仍要回归企业盈利的修复,企业盈利全面改善的抓手还是财政政策的有效发力和信用周期的逆转向上。目前港股市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储货币政策路径值得关注。

国泰海通表示,2026 年港股增量资金或更为明确,低配+美联储降息背景下,外资有望继续回流,南向定价权提升背景下,港股明年的流入规模或超 1.5 万亿港元。

(文章来源:券商中国)

(原标题:5 万亿港元!南向资金,新纪录!)

(责任编辑:126)

【文章来源:天天财富】

南向资金大举加仓港股,净买入金额屡创历史新高。

11 月 10 日盘后数据显示,当日南向资金净流入港股 66.53 亿港元,为连续第 14 交易日净买入港股。至此,南向资金年内净流入港股规模超过 1.3 万亿港元,屡屡刷新 2014 年港股通开通以来年度新高,大幅超过去年全年净买入额。

值得注意的是,自开通以来,南向资金累计净买入港股金额历史首次超过 5 万亿港元整数关口。

港股重要增量资金

今年以来,港股投资机遇精彩纷呈,持续吸引资金不断涌入,港股市场涨幅亮眼。

从年初 DeepSeek 引领的 AI 资产重估、创新药出海上演反弹大戏、新消费崛起等一系列结构性机会不断涌现,行情轮动演绎,为投资者提供了诸多投资机会。

良好的赚钱效应对资金持续不断买入港股产生正向反馈。主流指数中,恒生指数和恒生科技指数年内涨幅均超 30%;行业指数中,港股通创新药指数年内涨幅仍超 80%,港股科技指数年内涨幅超 40%;此外,港股红利低波、港股红利指数涨幅也在 30% 左右。

年初至今,港股市场即便处于震荡阶段,南向资金净流入的速度依然不减。与此同时,港股 IPO 市场不断吸引优质新股,以及美股上市公司和 A 股上市公司在港股二次上市,不断扩容且优质的港股标的也成为吸引南向资金涌入的重要因素。

低估值则是资金敢于买入港股的重要底气。国泰海通表示,当前港股位置不高,对比历史和海外均有可观的上行空间,短期调整后性价比也相对更突显。估值盈利匹配视角下,中期港股估值有进一步抬升潜力。

值得注意的是,国内被动投资兴起,ETF 成为资金买入港股的重要工具之一,进一步推动资金涌入港股。如富国中证港股通互联网 ETF 年内吸金 550 亿元,成为资金净买入最多的 ETF 产品。与此同时,工银国证港股通科技 ETF、易方达中证香港证券投资主题 ETF、广发中证港股通非银行金融主题 ETF、汇添富国证港股通创新药 ETF 等年内吸金均超 200 亿元,位列 ETF 年内吸金榜前列。

摩根大通近期发布研报总结称,2025 年中国香港市场的强势回归源自资金重新流入、房地产市场企稳、零售销售稳健以及港股 IPO 复苏等多重因素。

南向定价权逐步提升

在南向资金的不断涌入下,「跨过香江去,夺取定价权」 的口号正在成为现实。

整体上看,外资在港股存量持股结构中仍占据主导地位,但随着南向资金的大举流入,其在港股的边际定价权正逐步提升。

「过去这一年,A 股市场流动性充分释放,南向资金开始涌向港股市场,并且逐步占据港股市场交易量的半壁江山,定价权正在慢慢向内资投资者转移。」 在国海富兰克林基金总经理徐荔蓉看来,港股市场的资金结构正在经历 「从量变到质变」 的关键性转折。

具体行业来看,南向资金在港股新消费、红利板块、金融板块上的定价权逐步增强。

以在港股上市的券商 H 股为例,易方达基金旗下香港证券 ETF 今年规模大增,导致被动补券买入了指数成份股。伴随该 ETF 规模的急剧攀升,其对成份股的持股比例陆续超过 5%。此外,广发基金旗下港股通非银 ETF 成份股中也有不少港股券商,该 ETF 的规模从 7 月初的 45.59 亿元,增加至最新的 242 亿元,对港股券商的持有比例不断增加。

一些南向资金借道 ETF 持续买入港股,对港股定价体系的影响力日益凸显。港交所披露的数据显示,易方达基金持有 10 余家券商 H 股的比例超过 5%。

估值水平仍有吸引力

机构普遍认为,当前港股估值水平仍有吸引力,外资有望继续回流,南向定价权继续提升,资金有望继续流入港股。

徐荔蓉介绍,港股市场存在许多估值占优、业绩有韧性的稀缺标的,中长期投资价值巨大,未来港股将成为居民分散风险、丰富收益来源的不可或缺的核心一环。

华泰证券发布的策略展望提出,2026 年境外中资股估值持平微升,盈利增速改善是市场主要驱动力。

在宏观缺乏强支撑和流动性充沛的大背景下,恒生前海港股通价值混合基金经理邢程仍然维持港股以结构性为主的判断,原因在于宏观政策更倾向于有限发力以及科技和新消费等局部拉动,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复。

「国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,也推动南向资金不断涌入。」 邢程认为,后续市场仍要回归企业盈利的修复,企业盈利全面改善的抓手还是财政政策的有效发力和信用周期的逆转向上。目前港股市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储货币政策路径值得关注。

国泰海通表示,2026 年港股增量资金或更为明确,低配+美联储降息背景下,外资有望继续回流,南向定价权提升背景下,港股明年的流入规模或超 1.5 万亿港元。

(文章来源:券商中国)

(原标题:5 万亿港元!南向资金,新纪录!)

(责任编辑:126)

【文章来源:天天财富】

南向资金大举加仓港股,净买入金额屡创历史新高。

11 月 10 日盘后数据显示,当日南向资金净流入港股 66.53 亿港元,为连续第 14 交易日净买入港股。至此,南向资金年内净流入港股规模超过 1.3 万亿港元,屡屡刷新 2014 年港股通开通以来年度新高,大幅超过去年全年净买入额。

值得注意的是,自开通以来,南向资金累计净买入港股金额历史首次超过 5 万亿港元整数关口。

港股重要增量资金

今年以来,港股投资机遇精彩纷呈,持续吸引资金不断涌入,港股市场涨幅亮眼。

从年初 DeepSeek 引领的 AI 资产重估、创新药出海上演反弹大戏、新消费崛起等一系列结构性机会不断涌现,行情轮动演绎,为投资者提供了诸多投资机会。

良好的赚钱效应对资金持续不断买入港股产生正向反馈。主流指数中,恒生指数和恒生科技指数年内涨幅均超 30%;行业指数中,港股通创新药指数年内涨幅仍超 80%,港股科技指数年内涨幅超 40%;此外,港股红利低波、港股红利指数涨幅也在 30% 左右。

年初至今,港股市场即便处于震荡阶段,南向资金净流入的速度依然不减。与此同时,港股 IPO 市场不断吸引优质新股,以及美股上市公司和 A 股上市公司在港股二次上市,不断扩容且优质的港股标的也成为吸引南向资金涌入的重要因素。

低估值则是资金敢于买入港股的重要底气。国泰海通表示,当前港股位置不高,对比历史和海外均有可观的上行空间,短期调整后性价比也相对更突显。估值盈利匹配视角下,中期港股估值有进一步抬升潜力。

值得注意的是,国内被动投资兴起,ETF 成为资金买入港股的重要工具之一,进一步推动资金涌入港股。如富国中证港股通互联网 ETF 年内吸金 550 亿元,成为资金净买入最多的 ETF 产品。与此同时,工银国证港股通科技 ETF、易方达中证香港证券投资主题 ETF、广发中证港股通非银行金融主题 ETF、汇添富国证港股通创新药 ETF 等年内吸金均超 200 亿元,位列 ETF 年内吸金榜前列。

摩根大通近期发布研报总结称,2025 年中国香港市场的强势回归源自资金重新流入、房地产市场企稳、零售销售稳健以及港股 IPO 复苏等多重因素。

南向定价权逐步提升

在南向资金的不断涌入下,「跨过香江去,夺取定价权」 的口号正在成为现实。

整体上看,外资在港股存量持股结构中仍占据主导地位,但随着南向资金的大举流入,其在港股的边际定价权正逐步提升。

「过去这一年,A 股市场流动性充分释放,南向资金开始涌向港股市场,并且逐步占据港股市场交易量的半壁江山,定价权正在慢慢向内资投资者转移。」 在国海富兰克林基金总经理徐荔蓉看来,港股市场的资金结构正在经历 「从量变到质变」 的关键性转折。

具体行业来看,南向资金在港股新消费、红利板块、金融板块上的定价权逐步增强。

以在港股上市的券商 H 股为例,易方达基金旗下香港证券 ETF 今年规模大增,导致被动补券买入了指数成份股。伴随该 ETF 规模的急剧攀升,其对成份股的持股比例陆续超过 5%。此外,广发基金旗下港股通非银 ETF 成份股中也有不少港股券商,该 ETF 的规模从 7 月初的 45.59 亿元,增加至最新的 242 亿元,对港股券商的持有比例不断增加。

一些南向资金借道 ETF 持续买入港股,对港股定价体系的影响力日益凸显。港交所披露的数据显示,易方达基金持有 10 余家券商 H 股的比例超过 5%。

估值水平仍有吸引力

机构普遍认为,当前港股估值水平仍有吸引力,外资有望继续回流,南向定价权继续提升,资金有望继续流入港股。

徐荔蓉介绍,港股市场存在许多估值占优、业绩有韧性的稀缺标的,中长期投资价值巨大,未来港股将成为居民分散风险、丰富收益来源的不可或缺的核心一环。

华泰证券发布的策略展望提出,2026 年境外中资股估值持平微升,盈利增速改善是市场主要驱动力。

在宏观缺乏强支撑和流动性充沛的大背景下,恒生前海港股通价值混合基金经理邢程仍然维持港股以结构性为主的判断,原因在于宏观政策更倾向于有限发力以及科技和新消费等局部拉动,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复。

「国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,也推动南向资金不断涌入。」 邢程认为,后续市场仍要回归企业盈利的修复,企业盈利全面改善的抓手还是财政政策的有效发力和信用周期的逆转向上。目前港股市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储货币政策路径值得关注。

国泰海通表示,2026 年港股增量资金或更为明确,低配+美联储降息背景下,外资有望继续回流,南向定价权提升背景下,港股明年的流入规模或超 1.5 万亿港元。

(文章来源:券商中国)

(原标题:5 万亿港元!南向资金,新纪录!)

(责任编辑:126)

【文章来源:天天财富】

南向资金大举加仓港股,净买入金额屡创历史新高。

11 月 10 日盘后数据显示,当日南向资金净流入港股 66.53 亿港元,为连续第 14 交易日净买入港股。至此,南向资金年内净流入港股规模超过 1.3 万亿港元,屡屡刷新 2014 年港股通开通以来年度新高,大幅超过去年全年净买入额。

值得注意的是,自开通以来,南向资金累计净买入港股金额历史首次超过 5 万亿港元整数关口。

港股重要增量资金

今年以来,港股投资机遇精彩纷呈,持续吸引资金不断涌入,港股市场涨幅亮眼。

从年初 DeepSeek 引领的 AI 资产重估、创新药出海上演反弹大戏、新消费崛起等一系列结构性机会不断涌现,行情轮动演绎,为投资者提供了诸多投资机会。

良好的赚钱效应对资金持续不断买入港股产生正向反馈。主流指数中,恒生指数和恒生科技指数年内涨幅均超 30%;行业指数中,港股通创新药指数年内涨幅仍超 80%,港股科技指数年内涨幅超 40%;此外,港股红利低波、港股红利指数涨幅也在 30% 左右。

年初至今,港股市场即便处于震荡阶段,南向资金净流入的速度依然不减。与此同时,港股 IPO 市场不断吸引优质新股,以及美股上市公司和 A 股上市公司在港股二次上市,不断扩容且优质的港股标的也成为吸引南向资金涌入的重要因素。

低估值则是资金敢于买入港股的重要底气。国泰海通表示,当前港股位置不高,对比历史和海外均有可观的上行空间,短期调整后性价比也相对更突显。估值盈利匹配视角下,中期港股估值有进一步抬升潜力。

值得注意的是,国内被动投资兴起,ETF 成为资金买入港股的重要工具之一,进一步推动资金涌入港股。如富国中证港股通互联网 ETF 年内吸金 550 亿元,成为资金净买入最多的 ETF 产品。与此同时,工银国证港股通科技 ETF、易方达中证香港证券投资主题 ETF、广发中证港股通非银行金融主题 ETF、汇添富国证港股通创新药 ETF 等年内吸金均超 200 亿元,位列 ETF 年内吸金榜前列。

摩根大通近期发布研报总结称,2025 年中国香港市场的强势回归源自资金重新流入、房地产市场企稳、零售销售稳健以及港股 IPO 复苏等多重因素。

南向定价权逐步提升

在南向资金的不断涌入下,「跨过香江去,夺取定价权」 的口号正在成为现实。

整体上看,外资在港股存量持股结构中仍占据主导地位,但随着南向资金的大举流入,其在港股的边际定价权正逐步提升。

「过去这一年,A 股市场流动性充分释放,南向资金开始涌向港股市场,并且逐步占据港股市场交易量的半壁江山,定价权正在慢慢向内资投资者转移。」 在国海富兰克林基金总经理徐荔蓉看来,港股市场的资金结构正在经历 「从量变到质变」 的关键性转折。

具体行业来看,南向资金在港股新消费、红利板块、金融板块上的定价权逐步增强。

以在港股上市的券商 H 股为例,易方达基金旗下香港证券 ETF 今年规模大增,导致被动补券买入了指数成份股。伴随该 ETF 规模的急剧攀升,其对成份股的持股比例陆续超过 5%。此外,广发基金旗下港股通非银 ETF 成份股中也有不少港股券商,该 ETF 的规模从 7 月初的 45.59 亿元,增加至最新的 242 亿元,对港股券商的持有比例不断增加。

一些南向资金借道 ETF 持续买入港股,对港股定价体系的影响力日益凸显。港交所披露的数据显示,易方达基金持有 10 余家券商 H 股的比例超过 5%。

估值水平仍有吸引力

机构普遍认为,当前港股估值水平仍有吸引力,外资有望继续回流,南向定价权继续提升,资金有望继续流入港股。

徐荔蓉介绍,港股市场存在许多估值占优、业绩有韧性的稀缺标的,中长期投资价值巨大,未来港股将成为居民分散风险、丰富收益来源的不可或缺的核心一环。

华泰证券发布的策略展望提出,2026 年境外中资股估值持平微升,盈利增速改善是市场主要驱动力。

在宏观缺乏强支撑和流动性充沛的大背景下,恒生前海港股通价值混合基金经理邢程仍然维持港股以结构性为主的判断,原因在于宏观政策更倾向于有限发力以及科技和新消费等局部拉动,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复。

「国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,也推动南向资金不断涌入。」 邢程认为,后续市场仍要回归企业盈利的修复,企业盈利全面改善的抓手还是财政政策的有效发力和信用周期的逆转向上。目前港股市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储货币政策路径值得关注。

国泰海通表示,2026 年港股增量资金或更为明确,低配+美联储降息背景下,外资有望继续回流,南向定价权提升背景下,港股明年的流入规模或超 1.5 万亿港元。

(文章来源:券商中国)

(原标题:5 万亿港元!南向资金,新纪录!)

(责任编辑:126)