【文章来源:天天财富】

有网友在网上分享了自己的养 「基」 经验,其中提到自己以前听信了基金经理说的 「要长期持有」 的话,没想到几年过去了,基金一直是亏的,直到最近自己进行了一番操作,才开始回本,于是他得出结论是 「长期持有是骗局」 的观点。

没想到养 「基」 人们就这个话题展开了激烈讨论。支持网友的人说基金还是要及时止盈、卖了再买;反对该网友的人认为,长期持有收益率更高。小编忍不住凑个热闹,从数据的角度一起来看看会有什么结论。

卖了再买的迷思

其实如果单纯说 「到预期收益率就卖出」,这个逻辑本身没什么问题。对于那些追求稳健、见好就收的投资者来说,落袋为安能带来实实在在的安全感,避免后续市场波动把既得收益吞噬掉,这种操作思路更适合风险承受能力低、没太多时间关注市场的人。

但是,如果你卖出基金的目的是为了在更低的价格重新买入,那么这个问题就值得好好讨论一番了。

当你卖掉基金后,市场后续的走势无非两种可能。一种情况是这只基金的单位净值继续向上,过程中或许会有回落。这里除了考验你能否精准捕捉到那个回落时点买入之外,还有一个更现实的问题:在一轮上涨趋势中,即便基金单位净值出现回调,那个低点也不一定跌破当初你卖出的价格。这意味着你很可能要在更高的价位接回,无形中抬高了投资成本,压缩了潜在的收益率空间。

另一种情况是,这只基金的单位净值在你卖出后转为下跌。面对一只正处于下跌的基金,判断其底部在何处极其困难。如果你没有买在真正的低点,那么很可能面临买入后亏损的困境,陷入越买越跌的被动局面。本质上,这种 「卖了再买」 的策略成功与否,高度依赖于对市场高低点的准确判断。倘若能轻易地判断股市的高低点,那市场上就不会有亏损的投资者了。正因为这种判断的不确定性,才让 「卖了再买」 的操作远没有看起来那么稳妥。

长期持有的数据真相

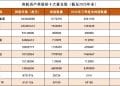

光说逻辑不够直观,我们拿一只具体的基金 「大成高鑫 A」 来做分析,该基金成立于 2015 年 2 月,假设你在今年 10 月 9 日买入,并持有 1 个月,到 11 月 10 日,该基金的收益率为 2.75%。如果将买入时点提前至 8 月 9 日,持有 3 个月的收益率则跃升至 8.34%。持有 6 个月, 收益率达到 11.26%,持有 1 年收益率为 21.56%,2 年为 50.45%,三年为 63.31%,5 年则达到 72.05%。收益率随着时间增长的趋势清晰可见。

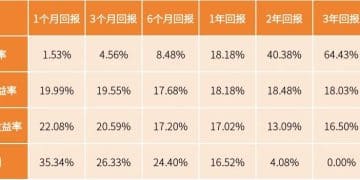

当然,单一时间点存在偶然性。为了更客观地评估,我们计算了该基金成立以来,任意一天买入这只基金,并持有不同期限的平均收益率,结果见下表。

大成高鑫 A 任意日买入持有不同时间的收益率情况

细心的读者或许已经从表格中发现,如果将不同持有期的平均年化收益率进行比较,短期操作的年化收益率看似并不逊色,甚至可能更具吸引力。这似乎对 「持有时间越长收益越高」 的结论构成了挑战。

我们先来厘清这组数据的含义。表格中 「持有 1 个月的平均收益率」,模拟的是在基金成立之后的 10 年多时间里,任意一个交易日买入并持有该基金 1 个月获得收益率的平均值。由于包含了全部交易日,所以年化收益率的平均值与成立以来的年化收益率差不多,其他持有期的情况一样,都是反映长期持有的结果。

但这个结果并没有考虑交易手续费,因为每一次卖出再买入的行为,意味着需要支付 2 笔交易费用。当这种操作变得频繁,这些看似微不足道的成本会持续累积,不断侵蚀你的收益率。因此,持有 1 个月,意味着 3 年要交易 36 个来回,不仅要缴 36 次申购费 (每次最高 1.5%),还要缴 36 次赎回费 (每次 0.5%)。如果持有该基金 3 年,投资者只需要缴 1 次申购费,赎回费为 0(持有超过 2 年赎回费为 0),交易成本要比频繁交易低得多。

若购买 C 类基金,虽然没有申购费,持有 30 天以上没有赎回费,但还是要付出销售服务费 (每年 0.4%),持有的成本提高了,收益率自然要降低。

长期持有更不容易亏损

这张表格真正的价值,隐藏在 「亏损比例」 这一栏中。数据显示,当持有 1 个月时,出现亏损的比例高达 35.34%。这意味着,在你所有的短线操作中,每进行 3 次交易,就会有 1 次以亏损告终。倘若坚持每月操作,那么在 1 年中平均会经历 4 次的投资失败。这种高频次的挫败感,不仅打击投资信心,更会实质性地拖累整体收益率。

而把持有期拉长到 2 年,亏损的比例降到了 4.08%,换算下来相当于每进行 25 次类似的操作,才可能出现 1 次亏损。更让人安心的是,如果持有满 3 年或 5 年,亏损比例直接降低为零。也就是说,在这只基金成立之后任意一天买入,持有 3 年以上,还没有出现过亏损的情况。

据统计,中国基金投资者持有单只基金的平均时间往往不超过 1 年。这种普遍存在的 「短期」 投资行为,或许正是解开我们 「基金产品本身赚钱,但基金投资者却不赚钱」 这一普遍怪象的原因所在。

最后必须强调的是,以上所有计算均基于历史数据,并不能保证该基金未来一定能复制同样优异的表现。但它足以说明一个核心结论:当你持有一只好基金时,时间确实是站在你这一边的朋友。这个结论有一个至关重要的前提——持有好基金,意味着你需要具备筛选基金的能力。

发帖吐槽的那位网友坦言,他两年前买入的是白酒、医药和新能源主题基金,至今仍处于亏损状态。这恰恰提醒我们,长期持有策略的生效,离不开对基金质地、赛道前景和估值水平的判断。

(文章来源:理财周刊-财事汇)

(原标题:基金卖了再买和一直持有不动,哪个收益率更高?)

(责任编辑:43)

【文章来源:天天财富】

有网友在网上分享了自己的养 「基」 经验,其中提到自己以前听信了基金经理说的 「要长期持有」 的话,没想到几年过去了,基金一直是亏的,直到最近自己进行了一番操作,才开始回本,于是他得出结论是 「长期持有是骗局」 的观点。

没想到养 「基」 人们就这个话题展开了激烈讨论。支持网友的人说基金还是要及时止盈、卖了再买;反对该网友的人认为,长期持有收益率更高。小编忍不住凑个热闹,从数据的角度一起来看看会有什么结论。

卖了再买的迷思

其实如果单纯说 「到预期收益率就卖出」,这个逻辑本身没什么问题。对于那些追求稳健、见好就收的投资者来说,落袋为安能带来实实在在的安全感,避免后续市场波动把既得收益吞噬掉,这种操作思路更适合风险承受能力低、没太多时间关注市场的人。

但是,如果你卖出基金的目的是为了在更低的价格重新买入,那么这个问题就值得好好讨论一番了。

当你卖掉基金后,市场后续的走势无非两种可能。一种情况是这只基金的单位净值继续向上,过程中或许会有回落。这里除了考验你能否精准捕捉到那个回落时点买入之外,还有一个更现实的问题:在一轮上涨趋势中,即便基金单位净值出现回调,那个低点也不一定跌破当初你卖出的价格。这意味着你很可能要在更高的价位接回,无形中抬高了投资成本,压缩了潜在的收益率空间。

另一种情况是,这只基金的单位净值在你卖出后转为下跌。面对一只正处于下跌的基金,判断其底部在何处极其困难。如果你没有买在真正的低点,那么很可能面临买入后亏损的困境,陷入越买越跌的被动局面。本质上,这种 「卖了再买」 的策略成功与否,高度依赖于对市场高低点的准确判断。倘若能轻易地判断股市的高低点,那市场上就不会有亏损的投资者了。正因为这种判断的不确定性,才让 「卖了再买」 的操作远没有看起来那么稳妥。

长期持有的数据真相

光说逻辑不够直观,我们拿一只具体的基金 「大成高鑫 A」 来做分析,该基金成立于 2015 年 2 月,假设你在今年 10 月 9 日买入,并持有 1 个月,到 11 月 10 日,该基金的收益率为 2.75%。如果将买入时点提前至 8 月 9 日,持有 3 个月的收益率则跃升至 8.34%。持有 6 个月, 收益率达到 11.26%,持有 1 年收益率为 21.56%,2 年为 50.45%,三年为 63.31%,5 年则达到 72.05%。收益率随着时间增长的趋势清晰可见。

当然,单一时间点存在偶然性。为了更客观地评估,我们计算了该基金成立以来,任意一天买入这只基金,并持有不同期限的平均收益率,结果见下表。

大成高鑫 A 任意日买入持有不同时间的收益率情况

细心的读者或许已经从表格中发现,如果将不同持有期的平均年化收益率进行比较,短期操作的年化收益率看似并不逊色,甚至可能更具吸引力。这似乎对 「持有时间越长收益越高」 的结论构成了挑战。

我们先来厘清这组数据的含义。表格中 「持有 1 个月的平均收益率」,模拟的是在基金成立之后的 10 年多时间里,任意一个交易日买入并持有该基金 1 个月获得收益率的平均值。由于包含了全部交易日,所以年化收益率的平均值与成立以来的年化收益率差不多,其他持有期的情况一样,都是反映长期持有的结果。

但这个结果并没有考虑交易手续费,因为每一次卖出再买入的行为,意味着需要支付 2 笔交易费用。当这种操作变得频繁,这些看似微不足道的成本会持续累积,不断侵蚀你的收益率。因此,持有 1 个月,意味着 3 年要交易 36 个来回,不仅要缴 36 次申购费 (每次最高 1.5%),还要缴 36 次赎回费 (每次 0.5%)。如果持有该基金 3 年,投资者只需要缴 1 次申购费,赎回费为 0(持有超过 2 年赎回费为 0),交易成本要比频繁交易低得多。

若购买 C 类基金,虽然没有申购费,持有 30 天以上没有赎回费,但还是要付出销售服务费 (每年 0.4%),持有的成本提高了,收益率自然要降低。

长期持有更不容易亏损

这张表格真正的价值,隐藏在 「亏损比例」 这一栏中。数据显示,当持有 1 个月时,出现亏损的比例高达 35.34%。这意味着,在你所有的短线操作中,每进行 3 次交易,就会有 1 次以亏损告终。倘若坚持每月操作,那么在 1 年中平均会经历 4 次的投资失败。这种高频次的挫败感,不仅打击投资信心,更会实质性地拖累整体收益率。

而把持有期拉长到 2 年,亏损的比例降到了 4.08%,换算下来相当于每进行 25 次类似的操作,才可能出现 1 次亏损。更让人安心的是,如果持有满 3 年或 5 年,亏损比例直接降低为零。也就是说,在这只基金成立之后任意一天买入,持有 3 年以上,还没有出现过亏损的情况。

据统计,中国基金投资者持有单只基金的平均时间往往不超过 1 年。这种普遍存在的 「短期」 投资行为,或许正是解开我们 「基金产品本身赚钱,但基金投资者却不赚钱」 这一普遍怪象的原因所在。

最后必须强调的是,以上所有计算均基于历史数据,并不能保证该基金未来一定能复制同样优异的表现。但它足以说明一个核心结论:当你持有一只好基金时,时间确实是站在你这一边的朋友。这个结论有一个至关重要的前提——持有好基金,意味着你需要具备筛选基金的能力。

发帖吐槽的那位网友坦言,他两年前买入的是白酒、医药和新能源主题基金,至今仍处于亏损状态。这恰恰提醒我们,长期持有策略的生效,离不开对基金质地、赛道前景和估值水平的判断。

(文章来源:理财周刊-财事汇)

(原标题:基金卖了再买和一直持有不动,哪个收益率更高?)

(责任编辑:43)

【文章来源:天天财富】

有网友在网上分享了自己的养 「基」 经验,其中提到自己以前听信了基金经理说的 「要长期持有」 的话,没想到几年过去了,基金一直是亏的,直到最近自己进行了一番操作,才开始回本,于是他得出结论是 「长期持有是骗局」 的观点。

没想到养 「基」 人们就这个话题展开了激烈讨论。支持网友的人说基金还是要及时止盈、卖了再买;反对该网友的人认为,长期持有收益率更高。小编忍不住凑个热闹,从数据的角度一起来看看会有什么结论。

卖了再买的迷思

其实如果单纯说 「到预期收益率就卖出」,这个逻辑本身没什么问题。对于那些追求稳健、见好就收的投资者来说,落袋为安能带来实实在在的安全感,避免后续市场波动把既得收益吞噬掉,这种操作思路更适合风险承受能力低、没太多时间关注市场的人。

但是,如果你卖出基金的目的是为了在更低的价格重新买入,那么这个问题就值得好好讨论一番了。

当你卖掉基金后,市场后续的走势无非两种可能。一种情况是这只基金的单位净值继续向上,过程中或许会有回落。这里除了考验你能否精准捕捉到那个回落时点买入之外,还有一个更现实的问题:在一轮上涨趋势中,即便基金单位净值出现回调,那个低点也不一定跌破当初你卖出的价格。这意味着你很可能要在更高的价位接回,无形中抬高了投资成本,压缩了潜在的收益率空间。

另一种情况是,这只基金的单位净值在你卖出后转为下跌。面对一只正处于下跌的基金,判断其底部在何处极其困难。如果你没有买在真正的低点,那么很可能面临买入后亏损的困境,陷入越买越跌的被动局面。本质上,这种 「卖了再买」 的策略成功与否,高度依赖于对市场高低点的准确判断。倘若能轻易地判断股市的高低点,那市场上就不会有亏损的投资者了。正因为这种判断的不确定性,才让 「卖了再买」 的操作远没有看起来那么稳妥。

长期持有的数据真相

光说逻辑不够直观,我们拿一只具体的基金 「大成高鑫 A」 来做分析,该基金成立于 2015 年 2 月,假设你在今年 10 月 9 日买入,并持有 1 个月,到 11 月 10 日,该基金的收益率为 2.75%。如果将买入时点提前至 8 月 9 日,持有 3 个月的收益率则跃升至 8.34%。持有 6 个月, 收益率达到 11.26%,持有 1 年收益率为 21.56%,2 年为 50.45%,三年为 63.31%,5 年则达到 72.05%。收益率随着时间增长的趋势清晰可见。

当然,单一时间点存在偶然性。为了更客观地评估,我们计算了该基金成立以来,任意一天买入这只基金,并持有不同期限的平均收益率,结果见下表。

大成高鑫 A 任意日买入持有不同时间的收益率情况

细心的读者或许已经从表格中发现,如果将不同持有期的平均年化收益率进行比较,短期操作的年化收益率看似并不逊色,甚至可能更具吸引力。这似乎对 「持有时间越长收益越高」 的结论构成了挑战。

我们先来厘清这组数据的含义。表格中 「持有 1 个月的平均收益率」,模拟的是在基金成立之后的 10 年多时间里,任意一个交易日买入并持有该基金 1 个月获得收益率的平均值。由于包含了全部交易日,所以年化收益率的平均值与成立以来的年化收益率差不多,其他持有期的情况一样,都是反映长期持有的结果。

但这个结果并没有考虑交易手续费,因为每一次卖出再买入的行为,意味着需要支付 2 笔交易费用。当这种操作变得频繁,这些看似微不足道的成本会持续累积,不断侵蚀你的收益率。因此,持有 1 个月,意味着 3 年要交易 36 个来回,不仅要缴 36 次申购费 (每次最高 1.5%),还要缴 36 次赎回费 (每次 0.5%)。如果持有该基金 3 年,投资者只需要缴 1 次申购费,赎回费为 0(持有超过 2 年赎回费为 0),交易成本要比频繁交易低得多。

若购买 C 类基金,虽然没有申购费,持有 30 天以上没有赎回费,但还是要付出销售服务费 (每年 0.4%),持有的成本提高了,收益率自然要降低。

长期持有更不容易亏损

这张表格真正的价值,隐藏在 「亏损比例」 这一栏中。数据显示,当持有 1 个月时,出现亏损的比例高达 35.34%。这意味着,在你所有的短线操作中,每进行 3 次交易,就会有 1 次以亏损告终。倘若坚持每月操作,那么在 1 年中平均会经历 4 次的投资失败。这种高频次的挫败感,不仅打击投资信心,更会实质性地拖累整体收益率。

而把持有期拉长到 2 年,亏损的比例降到了 4.08%,换算下来相当于每进行 25 次类似的操作,才可能出现 1 次亏损。更让人安心的是,如果持有满 3 年或 5 年,亏损比例直接降低为零。也就是说,在这只基金成立之后任意一天买入,持有 3 年以上,还没有出现过亏损的情况。

据统计,中国基金投资者持有单只基金的平均时间往往不超过 1 年。这种普遍存在的 「短期」 投资行为,或许正是解开我们 「基金产品本身赚钱,但基金投资者却不赚钱」 这一普遍怪象的原因所在。

最后必须强调的是,以上所有计算均基于历史数据,并不能保证该基金未来一定能复制同样优异的表现。但它足以说明一个核心结论:当你持有一只好基金时,时间确实是站在你这一边的朋友。这个结论有一个至关重要的前提——持有好基金,意味着你需要具备筛选基金的能力。

发帖吐槽的那位网友坦言,他两年前买入的是白酒、医药和新能源主题基金,至今仍处于亏损状态。这恰恰提醒我们,长期持有策略的生效,离不开对基金质地、赛道前景和估值水平的判断。

(文章来源:理财周刊-财事汇)

(原标题:基金卖了再买和一直持有不动,哪个收益率更高?)

(责任编辑:43)

【文章来源:天天财富】

有网友在网上分享了自己的养 「基」 经验,其中提到自己以前听信了基金经理说的 「要长期持有」 的话,没想到几年过去了,基金一直是亏的,直到最近自己进行了一番操作,才开始回本,于是他得出结论是 「长期持有是骗局」 的观点。

没想到养 「基」 人们就这个话题展开了激烈讨论。支持网友的人说基金还是要及时止盈、卖了再买;反对该网友的人认为,长期持有收益率更高。小编忍不住凑个热闹,从数据的角度一起来看看会有什么结论。

卖了再买的迷思

其实如果单纯说 「到预期收益率就卖出」,这个逻辑本身没什么问题。对于那些追求稳健、见好就收的投资者来说,落袋为安能带来实实在在的安全感,避免后续市场波动把既得收益吞噬掉,这种操作思路更适合风险承受能力低、没太多时间关注市场的人。

但是,如果你卖出基金的目的是为了在更低的价格重新买入,那么这个问题就值得好好讨论一番了。

当你卖掉基金后,市场后续的走势无非两种可能。一种情况是这只基金的单位净值继续向上,过程中或许会有回落。这里除了考验你能否精准捕捉到那个回落时点买入之外,还有一个更现实的问题:在一轮上涨趋势中,即便基金单位净值出现回调,那个低点也不一定跌破当初你卖出的价格。这意味着你很可能要在更高的价位接回,无形中抬高了投资成本,压缩了潜在的收益率空间。

另一种情况是,这只基金的单位净值在你卖出后转为下跌。面对一只正处于下跌的基金,判断其底部在何处极其困难。如果你没有买在真正的低点,那么很可能面临买入后亏损的困境,陷入越买越跌的被动局面。本质上,这种 「卖了再买」 的策略成功与否,高度依赖于对市场高低点的准确判断。倘若能轻易地判断股市的高低点,那市场上就不会有亏损的投资者了。正因为这种判断的不确定性,才让 「卖了再买」 的操作远没有看起来那么稳妥。

长期持有的数据真相

光说逻辑不够直观,我们拿一只具体的基金 「大成高鑫 A」 来做分析,该基金成立于 2015 年 2 月,假设你在今年 10 月 9 日买入,并持有 1 个月,到 11 月 10 日,该基金的收益率为 2.75%。如果将买入时点提前至 8 月 9 日,持有 3 个月的收益率则跃升至 8.34%。持有 6 个月, 收益率达到 11.26%,持有 1 年收益率为 21.56%,2 年为 50.45%,三年为 63.31%,5 年则达到 72.05%。收益率随着时间增长的趋势清晰可见。

当然,单一时间点存在偶然性。为了更客观地评估,我们计算了该基金成立以来,任意一天买入这只基金,并持有不同期限的平均收益率,结果见下表。

大成高鑫 A 任意日买入持有不同时间的收益率情况

细心的读者或许已经从表格中发现,如果将不同持有期的平均年化收益率进行比较,短期操作的年化收益率看似并不逊色,甚至可能更具吸引力。这似乎对 「持有时间越长收益越高」 的结论构成了挑战。

我们先来厘清这组数据的含义。表格中 「持有 1 个月的平均收益率」,模拟的是在基金成立之后的 10 年多时间里,任意一个交易日买入并持有该基金 1 个月获得收益率的平均值。由于包含了全部交易日,所以年化收益率的平均值与成立以来的年化收益率差不多,其他持有期的情况一样,都是反映长期持有的结果。

但这个结果并没有考虑交易手续费,因为每一次卖出再买入的行为,意味着需要支付 2 笔交易费用。当这种操作变得频繁,这些看似微不足道的成本会持续累积,不断侵蚀你的收益率。因此,持有 1 个月,意味着 3 年要交易 36 个来回,不仅要缴 36 次申购费 (每次最高 1.5%),还要缴 36 次赎回费 (每次 0.5%)。如果持有该基金 3 年,投资者只需要缴 1 次申购费,赎回费为 0(持有超过 2 年赎回费为 0),交易成本要比频繁交易低得多。

若购买 C 类基金,虽然没有申购费,持有 30 天以上没有赎回费,但还是要付出销售服务费 (每年 0.4%),持有的成本提高了,收益率自然要降低。

长期持有更不容易亏损

这张表格真正的价值,隐藏在 「亏损比例」 这一栏中。数据显示,当持有 1 个月时,出现亏损的比例高达 35.34%。这意味着,在你所有的短线操作中,每进行 3 次交易,就会有 1 次以亏损告终。倘若坚持每月操作,那么在 1 年中平均会经历 4 次的投资失败。这种高频次的挫败感,不仅打击投资信心,更会实质性地拖累整体收益率。

而把持有期拉长到 2 年,亏损的比例降到了 4.08%,换算下来相当于每进行 25 次类似的操作,才可能出现 1 次亏损。更让人安心的是,如果持有满 3 年或 5 年,亏损比例直接降低为零。也就是说,在这只基金成立之后任意一天买入,持有 3 年以上,还没有出现过亏损的情况。

据统计,中国基金投资者持有单只基金的平均时间往往不超过 1 年。这种普遍存在的 「短期」 投资行为,或许正是解开我们 「基金产品本身赚钱,但基金投资者却不赚钱」 这一普遍怪象的原因所在。

最后必须强调的是,以上所有计算均基于历史数据,并不能保证该基金未来一定能复制同样优异的表现。但它足以说明一个核心结论:当你持有一只好基金时,时间确实是站在你这一边的朋友。这个结论有一个至关重要的前提——持有好基金,意味着你需要具备筛选基金的能力。

发帖吐槽的那位网友坦言,他两年前买入的是白酒、医药和新能源主题基金,至今仍处于亏损状态。这恰恰提醒我们,长期持有策略的生效,离不开对基金质地、赛道前景和估值水平的判断。

(文章来源:理财周刊-财事汇)

(原标题:基金卖了再买和一直持有不动,哪个收益率更高?)

(责任编辑:43)