来源:

北证资讯

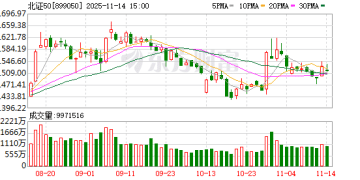

经过四年发展,北交所市场规模显著增长,截至 11 月 14 日,北交所上市公司总数达 282 家,总市值约 9008.35 亿元,迈向万亿元大关。根据证监会数据,北交所现有上市公司中,战略性新兴产业与先进制造业企业占比超 80%,国家级专精特新「小巨人」 企业占比达 53%,创新主体集聚效应明显。

7 只个股市值超百亿元

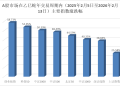

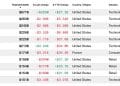

四年来,北交所市场建设取得显著成效。从市值分布看,贝特瑞以 420.38 亿元总市值位居榜首,锦波生物以 275.93 亿元紧随其后。曙光数创、开发科技、天工股份、星图测控、艾融软件等 5 家公司市值均在 100 亿至 200 亿元之间。值得注意的是,在 7 只市值超百亿元的个股中,开发科技、天工股份、星图测控均为 2025 年上市的次新股,显示新上市企业质量持续提升。

个股表现方面,275 只股票当前股价较发行价实现上涨,其中 228 只股价涨幅翻番。星图测控、利通科技涨幅超过 10 倍,展现出强劲的投资回报能力。锦波生物、并行科技、万达轴承成为百元股阵营成员,其中锦波生物股价达 239.80 元,广信科技、开发科技等多家公司股价也接近百元关口。

Wind 统计显示,今年北交所总共有 20 只新股上市,首日平均涨幅高达 3.25 倍,赚钱效应明显。近期北交所打新市场热度空前,其中南特科技11 月 13 日公布的发行结果显示,63.7 万户投资者参与打新,网上冻结资金达 8675.82 亿元,申购倍数 2993.66 倍,中签率仅 0.033%,打新冻结资金规模创下北交所历史新高。

业界期待北证 50ETF

中央财经大学研究员张可亮认为,北交所不是 「迷你版」 科创板,而应该是专精特新企业的 「特色店」。

在张可亮看来,四年来 282 家上市公司、超 9000 亿元市值背后,是北交所实现了多层次资本市场枢纽功能的体现,其核心价值在于真正打通了资本市场服务创新型中小企业的 「最后一公里」,这不仅是数量的增长,更是资本市场生态的重构。它让那些利润规模在 3000 万元左右、处于关键突破期的中小企业,获得了以往只有大型企业才能享受的资本市场服务,这就是在资本市场落实普惠金融的理念和制度建设。

「这个市场最成功的不是吸引了多少大企业强企业来北交所上市,而是通过自己的服务,让多少专精特新企业利用北交所这个平台做大做强,构建了一套市场化培育独角兽的机制。」 张可亮表示。

中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟认为,北交所的定位决定了其将以更包容的形式吸引优质创新型中小企业来北交所上市,帮助中小企业在发展的关键阶段走得又稳又快。

证券时报记者采访的多位专家均表示,期待加快推出北证 50ETF。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南表示,希望加快 「北交所深改 19 条」 的落地力度和速度,近期期待的是尽快出台北证 50ETF 基金相关制度,为北交所带来更多的新鲜血液和市场活跃度,以促进北交所高质量发展。余伟也认为,加快推出北证 50ETF 既是完善北交所制度建设的重要一环,也是对北交所二级市场走势的特大利好。

张可亮表示,北证 50ETF 就是修建了一条引水渠,可以解决公募基金投资北交所个股性价比低的问题,通过指数化投资,可以让市场的资金能够顺畅地流入北交所,支持专精特新企业的股权融资,这种 「活水」 循环,才是市场可持续发展的根本。这些举措的长期意义在于,它们正在推动市场从政策 「输血」 向自身 「造血」 转变,最终形成优质企业供给—流动性改善—估值提升的良性循环。

引导耐心资本入市

展望未来,张可亮建议,北交所首先应该在上市标准、交易机制、监管要求上更加贴合中小企业实际;其次,构建全生命周期服务体系。推动新三板深化改革,加强北交所与新三板市场对接,吸引更多专精特新企业到新三板挂牌、融资、交易,真正强化 「层层递进、上下联动、头部反哺、底层助推」 的格局,让新三板更好地发挥规范、培育和筛选作用。最重要的是,引导耐心资本入市,推动社保、保险、券商等长期资金配置北交所资产,建立与创新企业成长周期相匹配的考核机制。

余伟认为,北交所虽然对中小企业上市更具包容性,但仍应更看重企业的质地,而不是数量。北交所应进一步完善审核发行机制,在审核阶段甚至受理阶段就应重点核查拟 IPO 企业的创新属性、业绩稳定性与成长性。

「展望未来,第一,期待北交所上市公司总市值突破万亿元;第二,期待北交所诞生千亿元市值上市公司;第三,期待北交所日成交金额站上千亿元;第四,期待投资北交所的公募基金超千亿元。」 周运南称。

(北证资讯)

文章转载自东方财富