5 月 11 日,OpenAI 与微软被曝正重新谈判合作协议,微软希望确保对 OpenAI 新技术的访问权;而 OpenAI 希望为未来的 IPO 做好准备,吸引更多的投资者。据悉,OpenAI 正在推进公司重组,将使其进一步远离非营利起源。重组后的结构中,微软将在新盈利实体中获得多少股权,是谈判的关键议题之一。

每经记者|岳楚鹏 每经编辑|高涵

当地时间 5 月 11 日,据外媒报道,OpenAI 正在与微软进行新一轮谈判,以重新定义双方的合作关系。

据报道,此次谈判的核心在于重新修订合作条款,以平衡双方的利益。微软希望确保对 OpenAI 新技术的访问权;而 OpenAI 希望为未来的首次公开募股 (IPO) 做好准备。

截至目前,微软已向 OpenAI 投入了超过 130 亿美元。微软是 OpenAI 的最大支持者,但同时也是这家估值 3000 亿美元的初创公司进行企业重组计划的关键阻力,此次重组将使 OpenAI 进一步脱离其作为非营利组织的本质。

OpenAI 与微软的合作一度被视为科技行业的典范:一个是志在 「造福人类」 的研究机构,一个是重押 AI 战略的科技巨头,在共同的利益驱动下相互扶持、快速成长。

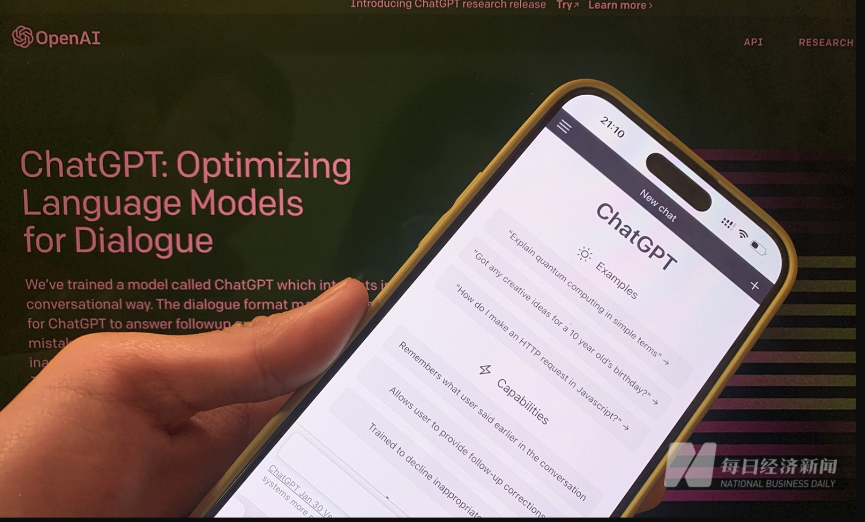

然而,巨额投资与技术依赖的背后,是控制权、战略节奏、产品主导权等多重角力。特别是自 OpenAI 推出 ChatGPT、微软深度嵌入 Copilot 之后,双方逐渐在 「共赢」 与 「竞争」 中反复拉扯。

这段曾共同塑造 AI 时代格局的合作关系,是否已走到转折点?

重修合作协议,OpenAI 欲 「大砍」 微软分成比例

据 《金融时报》5 月 11 日报道,OpenAI 与微软正重新谈判双方的数十亿美元合作协议,目的是在为 OpenAI 未来的 IPO 扫清障碍的同时,确保微软仍能在 2030 年之后继续获得其先进 AI 模型的访问权。

微软是 OpenAI 最大的支持者,迄今已累计投资超过 130 亿美元。知情人士称,OpenAI 正在推进公司重组,将使其进一步远离 「造福全人类」 的非营利起源。重组后的结构中,微软将在新盈利实体中获得多少股权,是谈判的关键议题之一。

根据报道,微软和 OpenAI 还在修订一份始于 2019 年的框架合同。原协议有效期至 2030 年,内容包括微软对 OpenAI 模型与产品的知识产权访问权,以及从 OpenAI 产品销售中获得的营收分成。

三位知情人士透露,微软提出放弃部分股权,换取对 2030 年后新开发模型的持续访问权限。该协议对于 OpenAI 的公司重组至关重要,也可能决定这家估值达 3000 亿美元的 AI 独角兽未来的发展方向。

而就在几天前,《The Information》 就报道称,OpenAI 已告知投资者,其计划在重组后将与微软的营收分成比例至少削减一半。根据现有协议,微软可获得 OpenAI 营收的 20%;但在更新后的预测中,这一比例可能在 2030 年降至 10%。

微软表示,它与 OpenAI 签订了 「双向收入分成协议」,合作的关键要素将在合同有效期内一直有效,直至 2030 年。

OpenAI 发言人表示:「我们将继续与微软密切合作,并期待在不久的将来完成此次资本重组的细节。」

然而,这场 「重新谈判」 的背景,远不止眼前的收入分成或技术授权纠纷那么简单。微软与 OpenAI 的关系,从一开始就不是传统意义上的 「投资者-初创公司」 模式。它更像一场关于算力、控制权和技术路径的长期博弈,只是在最初几年里,这种紧张被共同的增长目标所掩盖。

要理解今天谈判桌上的敏感议题,就必须回到 2019 年这段关系的起点。当时,OpenAI 正面临存亡抉择,而微软则在寻找一次 AI 战略上的 「突破」。

「双赢」 变 「敦促」,OpenAI「宫斗」 揭开合作裂痕

在投资 OpenAI 之前的二十年里,微软曾试图通过投入数亿美元用于内部 AI 项目,但收效甚微。高管们开始认为,像微软这样一家拥有超过二十万名员工、层层官僚机构、运作机制臃肿的公司,缺乏 AI 发展所需的灵活性和驱动力。一位微软高管曾表示,「每个人都认为 AI 是一场数据游戏,谷歌拥有的数据远超我们,而我们处于一种永远无法弥补的巨大劣势。」

微软 CEO 纳德拉对此忧心忡忡,并于 2017 年聘用曾担任谷歌高级工程总监凯文·斯科特来扭转这一局势。而斯科特认为有时候,规模小是更好的。于是,斯科特开始考察各种初创公司,其中一家脱颖而出:OpenAI。

2018 年 3 月,斯科特与 OpenAI 的员工进行了会面,彼时,OpenAI 已经做出了一些令人瞩目的成就,比如一个能解开魔方的机械手。但 OpenAI 的员工并不满意,他们想要的是更伟大的东西。为了完成这一目标他们也需要一个有着充足资金的合作伙伴。

2019 年,微软同意向 OpenAI 投资 10 亿美元,并为 OpenAI 提供充足的云计算资源。

在合作达成后的三年里,OpenAI 借助 Azure 算力先后发布 GPT-2 和 GPT-3,从 15 亿参数跃升至 1750 亿参数,确立了其在基础模型领域的领先地位。而微软也借此将 AI 能力嵌入 Office、Azure、GitHub 等核心产品,特别是 GitHub Copilot 的上线,成为生成式 AI 大规模应用的早期试验场。

彼时,这段关系被外界视为 「双赢」:算力换技术、模型换市场、共同定义未来。

时间快进至 2023 年,尽管微软在结构上并未获得 OpenAI 的董事会席位或表决权,但在实质层面,其对 OpenAI 的影响力开始变得不可忽视。11 月,OpenAI 爆发 「宫斗」 事件:首席执行官山姆·阿尔特曼 (Sam Altman) 被董事会突然解职,外界一度陷入震惊与不解。事件发生后,微软率先表态支持阿尔特曼,并宣布将其与包括联合创始人格雷格·布罗克曼在内的一批高管 「全部收编」,成立微软内部 AI 团队。这一动作被广泛视为对 OpenAI 董事会的一种施压信号。

最终,在微软的 「敦促」 下,OpenAI 董事会妥协,阿尔特曼重掌 CEO 职位,董事会成员几乎全部更换。事后,微软获得一个无投票权的观察员席位,正式进入 OpenAI 董事会核心沟通体系,虽然名义上仍不参与表决,但其影响力已由 「幕后」 转向 「台前」。

尽管这场 「宫斗风波」 以阿尔特曼复职、微软 「体面介入」 告终,表面秩序得以恢复,但它也无可避免地撕开了一个关键事实:OpenAI 的技术主导与商业控制,早已不是由它的非营利身份所能独立维系的。

从 「深度绑定」 到 「关系紧张」,微软和 OpenAI 渐行渐远

进入 2024 年,这种紧张关系并未缓解,反而在微软 AI 战略升级、新高管入场、核心技术争夺等多重推力下,迅速演变为更加公开化的裂痕。

2024 年 3 月,微软宣布任命 Mustafa Suleyman 为 AI 部门 CEO,全面负责 Bing、Copilot 和 Azure AI 等所有生成式 AI 战略。这一任命标志着微软正式将 AI 战略从 「围绕 OpenAI 部署」 过渡到 「内部独立发展」 的新阶段。

Suleyman 不是普通的职业经理人,他是 DeepMind 的联合创始人,后来离开谷歌创办了 Inflection AI,开发了 AI 助手 Pi。2024 年初,微软不仅投资了 Inflection,还将其核心技术与团队整体 「并入」 旗下。

随着 Inflection 团队被整合进微软 AI 架构,微软不再只是 OpenAI 技术的用户或通道,它拥有了训练自主大模型的完整链条。这意味着:微软终于拥有了 「Plan B」。

与此同时,合作关系开始从 「不对称信任」 走向 「潜在对抗」。

据多家媒体报道,在 Suleyman 上任后,微软对 OpenAI 的技术访问权限提出更多要求,包括审查 GPT 核心模型代码、要求提供训练数据来源说明等,引发 OpenAI 内部不满。据外媒报道,在一次视频通话中,Suleyman 对一名 OpenAI 员工大喊大叫。他认为 OpenAI 未能像微软预期的那样快速地向其提供新的 AI 进展。与此同时,一些 OpenAI 员工对微软工程师不遵守协议下载关键 OpenAI 软件的行为感到不满。一些微软员工也表示,OpenAI 的员工往往看不起微软的员工。

此后,微软将 OpenAI 添加到其最新年度报告的竞争对手名单中。这份名单多年来一直包括微软的大型同行,如亚马逊、苹果、谷歌和 Meta。在文件中,微软将 OpenAI 确定为 AI 产品以及搜索和新闻广告的竞争对手。据 《华尔街日报》 报道,微软已经开始将 OpenAI 边缘化,并 「在微软内部打造一个 OpenAI 的竞争对手」。

而 OpenAI 也对于过度依赖微软的算力资源感到了担忧。

2024 年,OpenAI 先是宣布与甲骨文合作,以获得更大的计算能力。该协议是微软、OpenAI 和甲骨文之间的三方交易,旨在使 OpenAI 能够 「在甲骨文的基础架构上使用 Microsoft Azure AI 平台」。分析师认为,缺乏足够的计算能力加剧了 OpenAI 和微软之间的紧张关系,而微软不得不迫于投资者的压力接受这笔交易。

2025 年,OpenAI 更是宣布了一项宏伟的 「星际之门」 计划,旨在打造自己的计算中心。虽然根据公告,该计划建立在 OpenAI 和微软的合作基础上,但微软并不是这个计划的首选合作伙伴,这个计划涉及和英伟达、甲骨文的更广泛的合作。

从外部看,OpenAI 与微软的合作依然在延续:Copilot 仍在使用 GPT 模型,Azure 仍是 OpenAI 训练的核心平台。然而,在每一份 API 调用、每一个模型授权、每一次媒体爆料的背后,二者已从 「深度绑定」 走向 「关系紧张」。

文章转载自 每经网