深交所有望迎来 「H+A」 新案例落地。

6 月 10 日晚间,中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》(以下简称 《意见》),其中提到 「允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业,按照政策规定在深圳证券交易所上市。」

值得一提的是,近年来中企出海加速,出于上市成本考虑,A 股企业赴港股市场二次上市才是当前的主流模式,即 「A+H」 模式。

在过往很长一段时间内,已在港股上市的中国公司,注册地大多在境外,采用红筹架构,这些企业要想 「回 A」,主要操作是先完成私有化再重新申报 A 股上市,或分拆子公司在 A 股独立上市。

直至 2019 年,随着科创板开板,注册制改革拉开序幕,境外红筹企业在 A 股二次上市才迎来突破,但成功者并不算多。目前红筹企业在 A 股二次上市的案例,主要集中在上交所,如中国移动、中芯国际等。

「一是两地上市的成本比较高,二是 A 股上市标准更为严苛,尤其是对于红筹架构的企业。不过,相比于港股来说,A 股估值更高,流动性也更强,只是融资需要审批,没有港股便利。」 泽浩资本合伙人曹刚表示。

在行业人士看来,随着 《意见》 出台,将有更多大湾区港股企业,打破单一市场的规则及状况限制,实现 「H+A」 两地上市,而深交所则有望迎来红筹股二次上市 「破冰」。

大湾区 「H+A」 两地上市推演

香港上市的集团公司,常见架构可分为红筹架构和 H 股架构两种,其中红筹架构主要是指通过搭建并重组境内外架构的方式将中国境内权益主体由红筹架构下拟境外上市主体实现并表。

而 H 股指中国境内注册的股份公司作为上市主体,在境外发行股票并上市的架构,即境内企业直接境外上市。

在未实施境外上市备案新规前,H 股项目因涉及证监会核准,从上市项目启动直至成功上市的时间根据项目情况差异较大,短则约 9 个月,长则约 2 年时间;而红筹架构项目自上市项目启动至成功上市短则 7 个月。

H 股项目在深交所上市相对便利,目前已有案例,较典型的是中集车辆,其以境内的经营实体,先在 2019 年 7 月 11 日于港股上市,后又于 2021 年 7 月 8 日登陆创业板,实现了 「先 H 后 A 」 的两地上市过程。

而目前采用红筹架构在深交所二次上市的案例则尚未破冰。

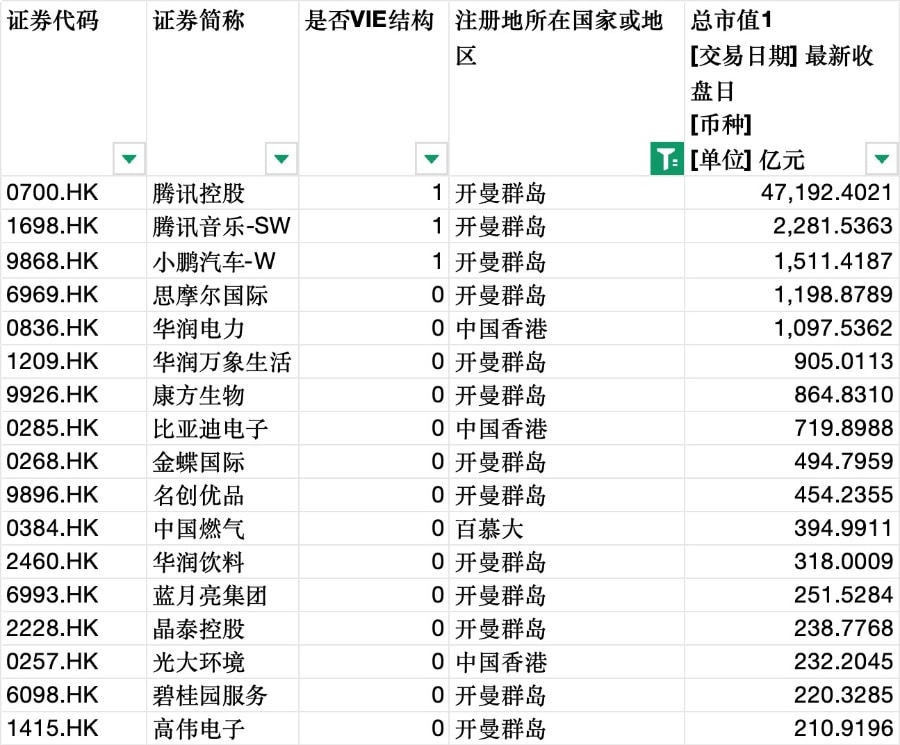

数据显示,目前已在港股上市的广东企业合计有 256 家,总市值合计 12.31 万亿元。其中,采用境内实体上市的企业只有 50 家,大部分企业都采用了红筹架构,市值最高的是腾讯控股,总市值超过 4.72 万亿元。

深市红筹企业上市或迎突破?

《意见》 明确,已在港股上市的粤港澳大湾区企业,须 「按照政策规定」 在深圳证券交易所上市。

这个规定,除了是要符合一般的上市标准之外,对于红筹企业而言,自然也需要满足相应的规则。

事实上,从制度层面上看,已在港股上市的红筹企业,要想在深交所二次上市,规则已经明确。

早在 2018 年 3 月,国务院办公厅转发证监会 《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(下称 《试点通知》),明确 「允许试点红筹企业按程序在境内资本市场发行存托凭证上市;具备股票发行上市条件的试点红筹企业可申请在境内发行股票上市。」

2020 年 4 月,证监会发布 《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》;随后,创业板改革并试点注册制相关制度规则中也包括对红筹企业申报创业板发行上市的安排。

2021 年 9 月,证监会又发布 《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,试点行业范围从原来的 7 个扩大到 14 个,尤其是具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点不受行业限制。

目前,创业板对于红筹企业上市的要求,主要针对 「未在境外上市的红筹企业」,其标准有两条:

一是营业收入快速增长,拥有自主研发、国际领先技术,同行业竞争中处于相对优势地位;预计市值不低于 100 亿元。

二是营业收入快速增长,拥有自主研发、国际领先技术,同行业竞争中处于相对优势地位;预计市值不低于 50 亿元;最近一年营业收入不低于 5 亿元。

1. 营业收入快速增长,应当符合下列标准之一:①最近一年营业收入不低于 5 亿元的,最近三年营业收入复合增长率 10% 以上;②最近一年营业收入低于 5 亿元的,最近三年营业收入复合增长率 20% 以上;③受行业周期性波动等因素影响,行业整体处于下行周期的,发行人最近三年营业收入复合增长率高于同行业可比公司同期平均增长水平。

数据显示,广东省内的红筹企业中,市值超过 100 亿元的只有 23 家;市值在 50 亿元-100 亿元之间,且 2024 年营业收入超过 5 亿元的则有 7 家。而这些企业要想在创业板上市,必须先私有化退市,才能提交上市申请。

深市主板则明确了已在境外上市的红筹企业二次上市的标准,即需满足:

1) 市值不低于 2000 亿元;

2) 市值 200 亿元以上,拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,在同行业竞争中处于相对优势地位。

目前,满足市值超过 2000 亿元的企业只有两家,分别是腾讯控股和腾讯音乐,而满足市值 200 亿元以上要求的企业为 17 家,较典型的包括小鹏汽车-W、思摩尔国际、比亚迪电子、金蝶国际等。

(21 世纪经济报道)

文章转载自东方财富