6 月 18 日,证监会发布 《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》。自 2019 年科创板开板以来,共有 20 家创新型生物医药企业采用第五套上市标准先后上市,另有百济神州、百利天恒、诺诚健华等 3 家上市时未盈利的创新药企业采用红筹企业标准等登陆科创板。据统计,上述 23 家上市时未盈利的创新生物医药企业在科创板合计首发募资近 700 亿元,成为这些企业药物研发投入的 「活水」。

每经记者|金喆 每经编辑|陈俊杰

6 月 18 日,中国证监会发布 《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》(以下简称 《科创板意见》),上海证券交易所 (以下简称上交所) 就同步制订的 2 项配套业务规则公开征求意见。

上交所相关负责人回答记者问时表示,「更加注重企业科技创新能力,允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市」,是设立科创板并试点注册制的标志性改革之一。

另一方面,企业的科技创新活动具有研发周期长、持续投入大、不确定性强等特点,科技型企业、尤其是未盈利科技型企业股票的投资风险高于一般企业。为了进一步推进投融资平衡发展,上交所落实 《科创板意见》 要求,在科创板设置科创成长层并建立配套持续监管机制,在满足科创企业发行上市合理需求的同时,加强针对性的风险提示和投资者合法权益保护。

《每日经济新闻》 记者了解到,6 年来,54 家未盈利企业成功登陆科创板。在科创板助力下,这批企业正在快速步入研发成果兑现周期,迈向商业化发展新阶段。其中,20 家按照第五套上市标准上市的生物医药企业中,有 19 家实现核心产品上市。业内人士表示,未来 「H+A」 双平台运作成创新药企首选。

19 家生物医药企业通过科创板 「落地生金」

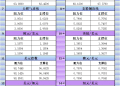

自 2019 年科创板开板以来,共有 20 家创新型生物医药企业采用第五套上市标准先后上市,另有百济神州、百利天恒、诺诚健华等 3 家上市时未盈利的创新药企业采用红筹企业标准等登陆科创板。

据统计,上述 23 家上市时未盈利的创新生物医药企业在科创板合计首发募资近 700 亿元,成为这些企业药物研发投入的 「活水」。一家头部创新药公司董事长对 《每日经济新闻》 记者表示,在没有产品获批或者产品收入无法覆盖研发成本的时候,资本市场的融资是创新生物医药企业研发资金的主要来源,融资环境好的话可以加速融资效率,进而推动药品研发进度。

上交所相关负责人就业务规则制订情况答记者问时也表示,6 年来,54 家未盈利企业成功登陆科创板,并乘着改革的东风不断突破技术研发瓶颈、扩大生产规模、厚积发展动能。在这 54 家企业中,累计有 22 家企业上市后实现盈利,成功摘掉了 「未盈利」 的帽子。

在持续高研发的投入下,采用科创板第五套上市标准的生物医药公司不断有创新成果落地,20 家公司中有 19 家实现核心产品上市。仅 2024 年,上述公司共有泽普凝、迈卫健、高瑞哲、贝塔宁、金立希、君适达、安方宁、海克威等 9 款新药产品获批,其中 5 款为 1 类新药。

另有数据显示,科创板创新药企业已推出 33 款具备 「全球新」 属性的国家 1 类新药,约占同期国产 1 类新药获批总数的 14%,其中多个产品获国家 「重大新药创制」 科技重大专项支持。

君实生物董秘王征宇此前表示,得益于科创板这一平台和制度的创新性,君实生物前后共获得 80 多亿元的融资,快速推进现有临床项目的开展和储备研发项目的开发,并加速推进多个具有差异化开发价值的产品管线。

有了产品获批,就意味着创新药企有了自主造血能力,逐步从 「研发投入期」 迈入 「商业化兑现期」。2024 年,百济神州就实现营业收入 272.14 亿元,同比增长 56.19%。

未来 「H+A」 双平台运作成创新药企首选

6 月 18 日,证监会主席吴清在 「2025 陆家嘴论坛」 开幕式上表示,证监会将推出进一步深化科创板改革 「1+6」 政策措施,设置科创板科创成长层,重启未盈利企业适用科创板第五套上市标准。同时,将在创业板正式启用第三套标准,支持优质未盈利创新企业上市。

《每日经济新闻》 记者注意到,7 年前,港交所明确 「18A 规则」,为国内一批新兴生物药企上市融资开了先河。在此规则下上市的生物医药企业中,康方生物此前已申报科创板,信达生物、复宏汉霖等未有进一步动作。

近两年 A 股 IPO 节奏放缓。此后科创板暂无生物医药企业通过第五套标准上市。

去年下半年以来,随着港股生物医药市场回暖,越来越多未盈利生物医药企业将目光转向港股市场。仅在今年 6 月,就有翰思艾泰、维立志博、银诺医药、东阳光药、长风药业、和美药业、轩竹生物向港交所发起冲刺。

此外,今年 5 月,香港证监会与港交所全资附属公司联交所联合推出 「科企专线」,以进一步便利特专科技公司及生物科技公司申请上市,并允许这些公司可以选择以保密形式提交上市申请。

随着科创板第五套标准有望重启,有业内人士表示,在没有盈利能力的情况下,从资本市场 「输血」 对于创新药企非常重要,未来 「H+A」 双平台运作成创新药企首选。

值得一提的是,国产创新药在全球价值链上游的话语权正越来越重。截至 2025 年 5 月,我国在研创新药管线达 3258 项,全球占比达 39.1%,已超过美国,成为全球第一大创新药研发国。

封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

文章转载自 每经网