来源:

每日经济新闻

6 日,#我国规划撞击一颗小行星 #话题冲上微博热搜。

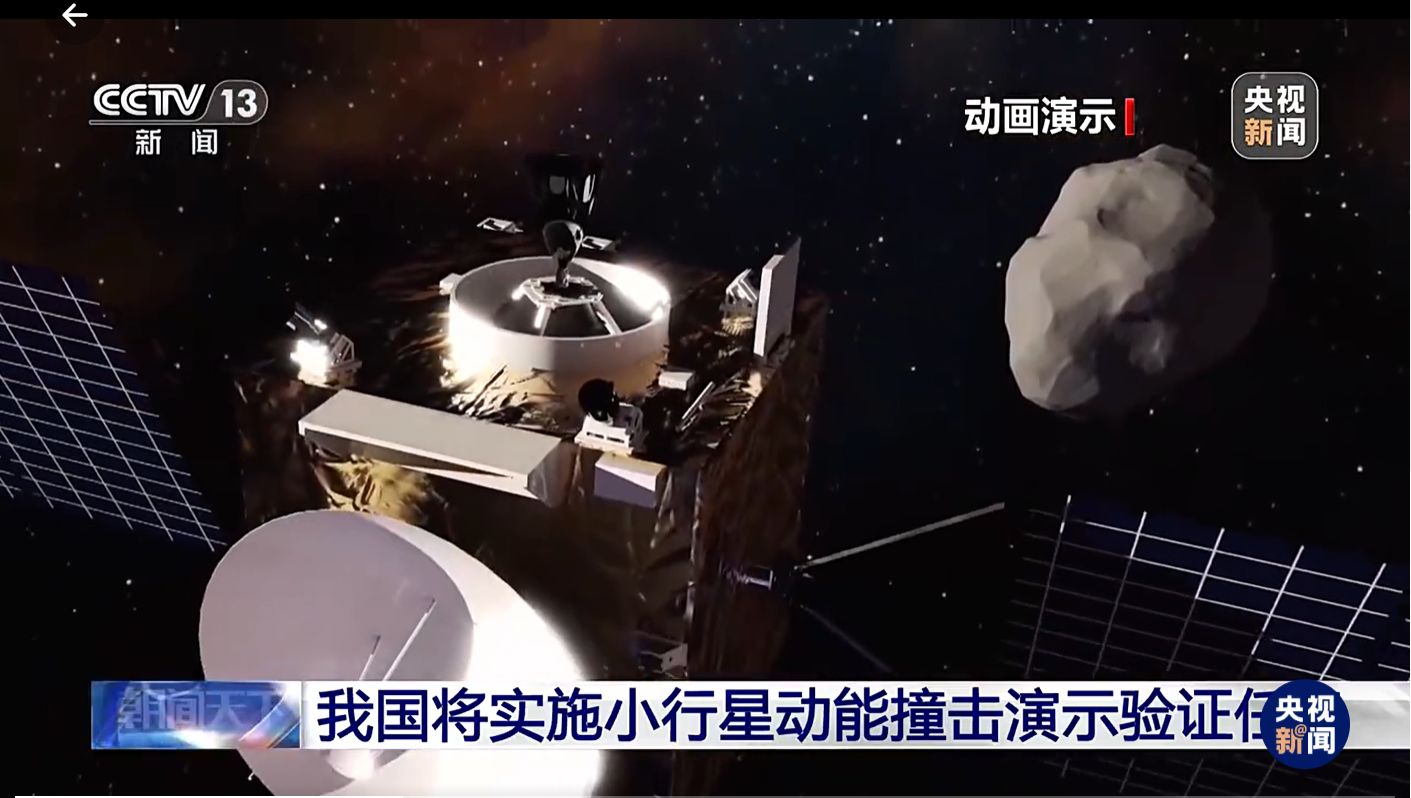

据央视新闻,近日召开的第三届深空探测天都国际会议上,中国探月工程总设计师吴伟仁介绍,我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务,验证小行星防御方案可行性。

图片来源:视频截图

吴伟仁院士介绍,这项任务拟采用 「伴飞+撞击+伴飞」 的任务模式,发射观测器和撞击器。观测器先期抵达对目标小行星进行抵近观测,获取其详细特性参数,然后撞击器对小行星实施高速撞击。撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。

具体来说,就是在距地球 1000 万公里左右的地方,对迎面来的小天体发射动能撞击器,交会后争取能够产生极大的动能从而改变小天体的轨道。比如,目前计划能够改变 3 到 5 厘米的轨道,让小行星至少几十年到 100 年之内不能够再撞击地球。

据介绍,小行星探测、防御和资源开发对于全人类具有深远战略意义,也是国际社会的广泛共识。我国将向全球伙伴发出合作倡议,在地面联合监测、联合研制与载荷搭载、数据与成果共享等方面开展积极合作。

「如果全球共享数据,共同掌握科学成果,最后我们可能得出来更加精确的结论和科学的认知,对我们整个人类都是有好处的。」 吴伟仁说。

美国 《行星科学杂志》 当地时间 8 月 21 日发布的一项新研究显示,美国航天局 2022 年实施的航天器撞击近地小行星试验,导致小行星表面喷射出了约 1.6 万吨尘埃与岩石,其对小行星产生的推力远超航天器本身的撞击力,从而改变了一颗近地小行星的运行轨道。

2022 年 9 月 26 日,美国航天局 「双小行星重定向测试 (DART)」 航天器撞击了一个近地双小行星系统中较小的一颗名为 「双形态」 的小行星,以期改变它的运行轨道。撞击后的地面和太空观测数据确认,撞击导致这颗小行星的运行轨道 「变形」,原本的圆形轨道变成椭圆形。其轨道周期也发生变化,围绕这一双小行星系统中另一颗小行星运行一周的时间缩短约 33 分钟。

在撞击发生前,DART 搭载的意大利航天局研发的一颗卫星与航天器分离,自主飞向小行星。卫星在近距离飞掠期间拍摄了一系列图片,捕捉到撞击和喷发瞬间的画面。美国航天局和意大利航天局等机构研究人员深入分析这些影像后发现,小行星喷射出的尘埃和岩石质量约为航天器本身质量的 3 万倍,对小行星轨道的推动效应远强于航天器的直接撞击。

负责研究的美国航天局戈达德航天中心的拉明·洛拉基表示,小行星喷射出的物质羽流就像一台短暂启动的火箭发动机,给小行星额外 「推一把」。参与研究的美国马里兰大学巴尔的摩县分校的戴维·格莱纳尔表示,许多近地小行星的结构与 「双形态」 小行星相似。因此,未来研发用于行星防御任务的航天器时,必须将撞击后喷发碎片产生的额外推力纳入考量。

(每日经济新闻)

文章转载自东方财富