每经记者|李娜 每经编辑|彭水萍

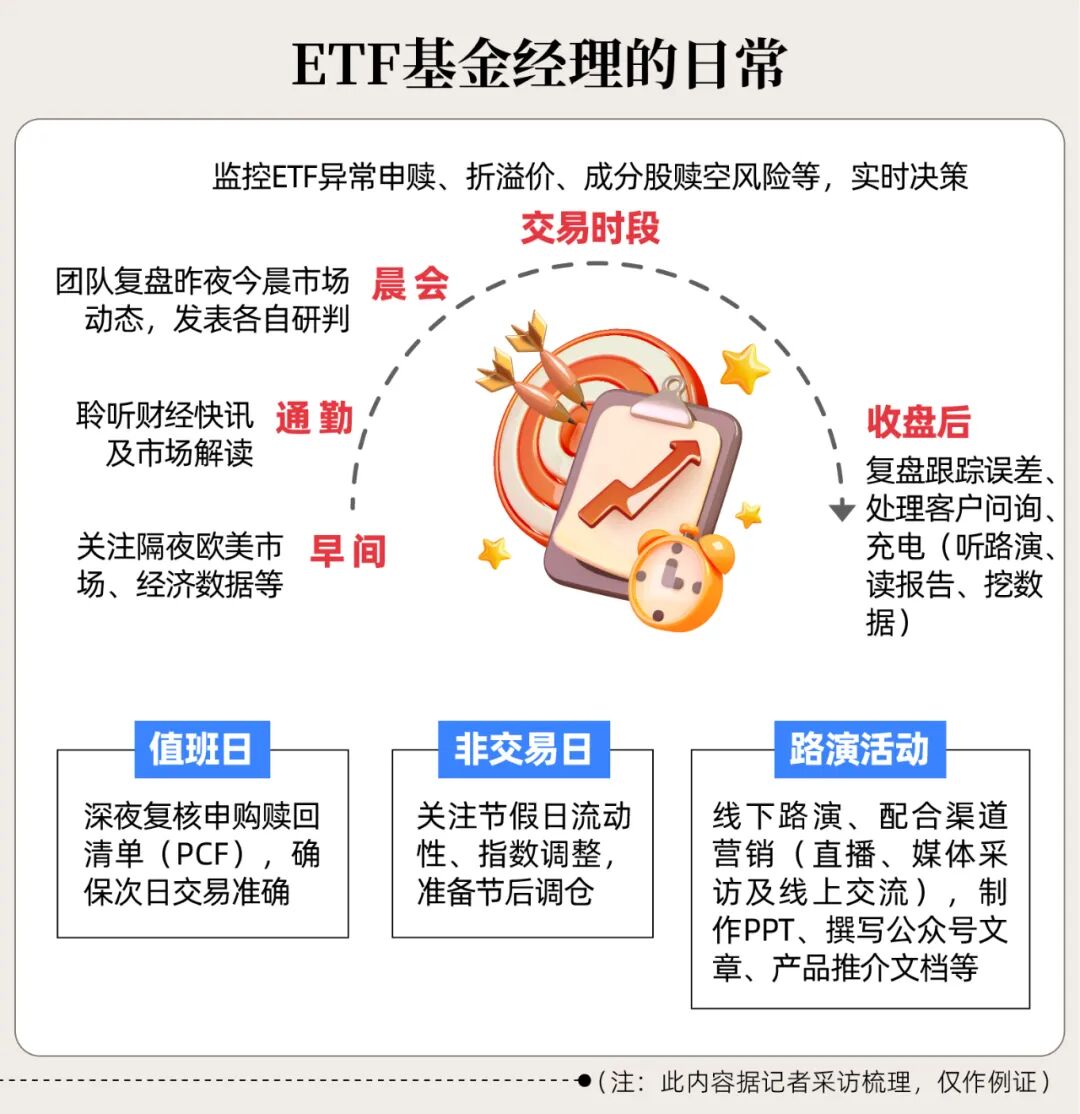

清早一睁眼,他先抓起手机看看隔夜欧美市场 「剧情」 和经济数据;通勤路上,他耳机里播放的是财经快讯和市场解读。

每日例行晨会,与团队一起复盘昨夜今晨的市场动态并发表研判;交易时间,他的眼睛紧盯着屏幕上微小的跟踪误差,不敢有丝毫松懈。

收盘不等于下班,他还要陆续处理客户问询、沟通产品情况以及复核申购赎回清单⋯⋯

这是一名 ETF 基金经理的日常,而不是跟着指数买股票这么简单。55 家基金公司,超 1300 只 ETF 产品,5 万亿规模——这个庞大市场的平稳运转,落到了 370 位基金经理身上。

他们当中,有人管着 15 只产品,有人一年跑 100 多场路演,有人深夜翻完一份份卖方研报只为确认 「成分股有没有新利空」——他们的工作,绝非简单的 「被动跟踪」。他们的薪酬,能否与这庞大的管理规模精准匹配?在此,《每日经济新闻》 记者试图描摹 5 万亿 ETF 掌舵者们的群像。

ETF 基金经理的一天:始终走在市场前面

ETF 基金经理王华 (化名) 的一天,是从和全球市场 「打招呼」 开始的。

作为一名 ETF 基金经理,他清早一睁眼,先抓起手机看看隔夜欧美市场又上演了什么 「剧情」,经济数据有没有什么意外。通勤路上也不闲着,耳机里播的不是音乐,而是财经快讯和市场解读,生怕错过任何可能影响行情的消息。

到公司后,晨会就像是每天的 「开盘预演」。王华和小伙伴们凑在一起,复盘昨夜今晨的市场动态,聊聊各自的判断。

交易时段开启后,王华得时刻紧盯盘面,实时监控 ETF 异常的申购赎回或大幅折溢价情况,密切关注 ETF 的股票赎空及现金不足等风险,还要针对突发情况及时决策,下达指令并监控交易员准确执行。下午的交易时段看似平静,其实还是 「数据时间」。王华会仔细复盘当天操作、分析跟踪误差,为第二天的交易做足准备。

不过,收盘不等于下班,他还要陆续处理客户问询、沟通产品情况。

夜晚八九点,当城市逐渐沉寂,许多 ETF 基金经理的工作却并未停歇。他们开启了新一轮的充电与钻研:专注聆听线上路演,认真研读最新报告,伏案埋头,自主挖掘数据、验证策略。而作为当周的值班基金经理,王华还需完成一项关键任务——仔细复核 PCF(申购赎回清单) 中的各项数据,确保准确无误,直至全部上传至交易所。下班已是十一点后的事情了。

就算赶上非交易日,王华也基本处于 「待机状态」:关注节假日前后市场流动性变化、指数调整公告的发布与解读,准备节后交易日的调仓或申赎处理,与交易所、做市商等合作伙伴保持沟通……

在王华和众多 ETF 基金经理的字典里,真正的管理工作早已超越了交易时间的束缚,他们始终需要走在市场前面。

市场图谱:370 人掌舵 5 万亿 ETF

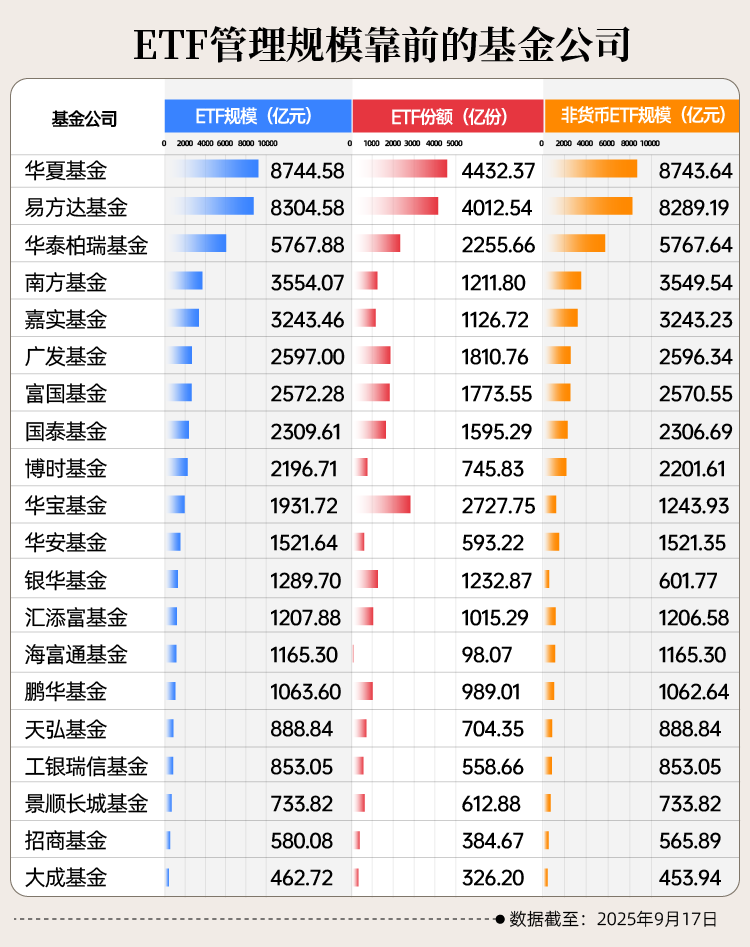

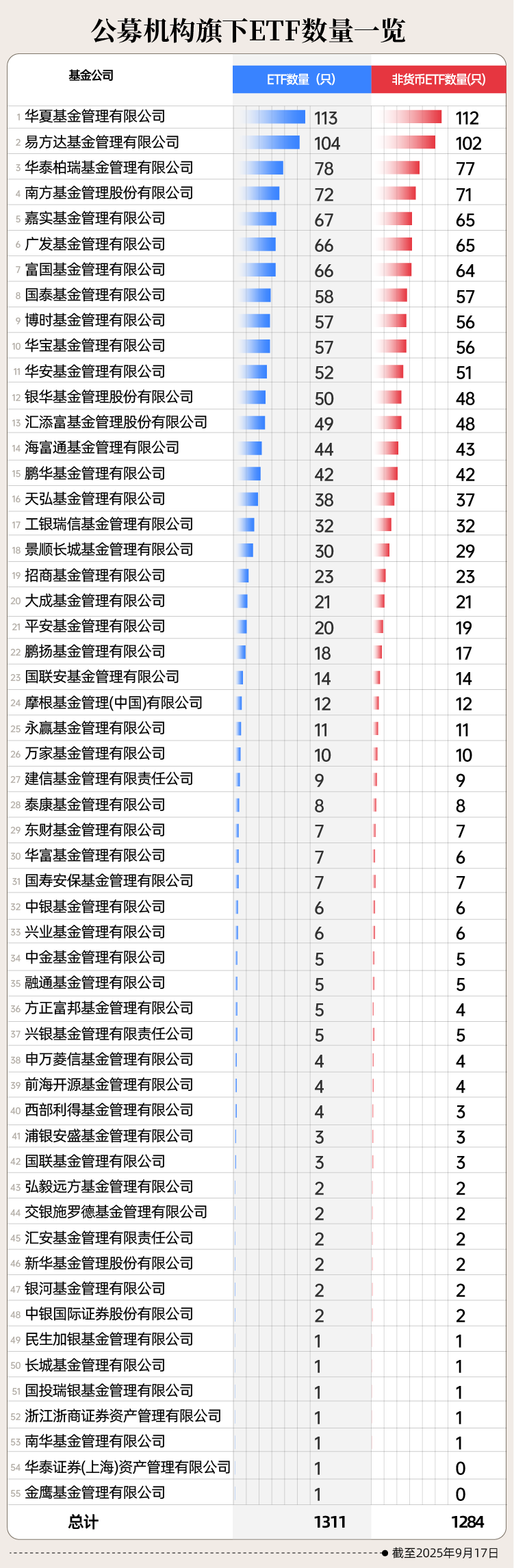

Wind 数据显示,截至 2025 年 9 月 17 日,ETF(含已成立未上市) 的总产品数量为 1311 只,总规模约为 5.35 万亿元,非货币 ETF 的总产品数量为 1284 只,规模约为 5.2 万亿元。超 5 万亿的管理规模,背后对应的是 55 家基金公司,以及 370 位 ETF 基金经理。

从非货币 ETF 规模来看,截至 2025 年 9 月 17 日,华夏基金和易方达基金管理的规模均超过 8000 亿元,位居行业前两位。华泰柏瑞基金非货币 ETF 规模超过 5700 亿元,排名第三。南方基金和嘉实基金的非货币 ETF 规模也均超过 3200 亿元。整体来看,共有 14 家公募基金的非货币 ETF 规模突破 1000 亿元,合计管理的规模约为 4.55 万亿元,占比达到了 85%。非货币 ETF 规模在百亿元以下的公募机构数量为 25 家,规模最小的南华基金非货币 ETF 规模仅为 0.4 亿元。

从非货币 ETF 产品数量来看,华夏基金和易方达基金分别拥有 112 只和 102 只。富国基金、国泰基金、南方基金、广发基金和汇添富基金非货币 ETF 数量分别为 77 只、71 只、65 只、65 只和 64 只。值得注意的是,在 55 家基金公司中,有 27 家公司非货币 ETF 数量不足 10 只,占比超过一半。

从 ETF 基金经理人数来看,易方达基金旗下共有 27 位 ETF 基金经理,位居行业首位;富国、南方和博时基金紧随其后,分别拥有 18 位、17 位和 17 位。值得注意的是,尽管华夏基金旗下 ETF 产品数量最多,但基金经理人数为 16 位。目前,旗下 ETF 基金经理数量达 10 位的基金公司共有 17 家。

华夏基金数量投资部行政负责人徐猛表示,ETF 基金经理目前管理上限为 20 只产品。在华夏基金长期的 ETF 投资实践中,通过流程化和系统化,降低 ETF 运作风险,同时提升管理效率,显著提高了基金经理潜在可管理规模和数量的上限。

「在实际操作中,通常当个人承担的任务或项目数量达到 10 个左右时,便会主动放缓节奏,将后续机会让给尚未满负荷的成员。因此,10 个常被团队视为一个重要的负荷参考点。」 深圳某基金公司投研人士表示。

Wind 数据显示,目前共有 42 位基金经理管理的 ETF 产品数量达到 10 只及以上。其中,国泰基金的麻绎文管理数量最多,担任 15 只 ETF 的基金经理 (国泰基金官网显示,麻绛文共管理 20 只基金,其中 16 只 ETF,另 4 只为 ETF 联接基金。由于国泰上证科创板人工智能 ETF 尚未成立,未纳入本次统计范围)。此外,银华基金的张亦驰和万家基金的贺方舟同期管理的 ETF 产品数量也都达到 14 只。

两大核心能力:精算与远见

对于 ETF 基金经理而言,其日常工作主要体现在三大板块:ETF 组合的日常管理、持续研究与学习,以及相应的销售支持。

与主动基金相比,管理 ETF 更加侧重风险收益特征的稳定性。ETF 基金经理需要严格按照指数成分股和权重进行投资,确保投资组合与目标指数尽可能一致,控制偏离度和跟踪误差。此外,ETF 还需要注重流动性管理,降低投资者场内交易成本和冲击成本。

尽管看似 「复制指数」,基金经理的研究工作依然至关重要。

图片来源:视觉中国-VCG111361568739

前述深圳基金公司投研人士向记者表示:「在行业与主题 ETF 投资中,不同赛道确实有其自身的风格特征,比如近年来非常热门的红利主题。红利策略产品销售火爆,但它是否仍具备配置价值?这就需要你形成自己的认知框架与逻辑基础。只有建立在扎实理解之上的判断,才能够有效传递给客户、促成信任与交易——否则产品很难推广出去。」

该人士进一步指出,随着管理产品数量的增加,未必需要推销每一只产品,而是应当从更高维度出发,像资产配置或行业轮动那样,形成自己的投资视角与方向感。在与投资者尤其是机构客户沟通时,不能仅仅说这个产品好,还必须能够清晰阐述为什么。对方一定会追问背后的逻辑与依据。因此,即便不需要像主动管理那样下沉到个股层面,投入足够的研究时间,建立坚实的策略理解,仍然是不可或缺的。

此外,据 《每日经济新闻》 记者了解,ETF 基金经理也会开展调研,但其频率、范围与目的均与主动型基金经理有显著差异。调研多集中于行业层面,尤其是指数中的权重股和热门赛道。

沪上某基金公司 ETF 投研人士直言:「个股比重接近 10% 可能会去实地调研,这些通常是权重较大、行业热度较高的个股,如医药、光模块等热门领域,基金经理也需要对成分股进行更深入的跟踪。另外,我们获取行业与公司信息的主要渠道,是卖方分析师提供的研究报告、上门路演以及专家交流等服务等。」

必备品:一年上百场路演

除了日常投资管理和调研之外,ETF 基金经理还需承担相当一部分销售支持工作。与主动权益型基金相比,指数化产品特性决定了其基金经理需要更频繁地参与市场推广与客户交流活动。

前述沪上基金公司 ETF 投研人士表示,销售支持工作主要就是 ETF 团队需要频繁参与路演,配合渠道进行营销,向客户介绍指数化投资理念、产品特性以及资产配置方案等。为此需准备大量演示材料,例如制作 PPT、撰写公众号文章、产品推介文档等。这类活动的频率因阶段而异。

图片来源:视觉中国-VCG211101720558

「我们平均每周至少需参与一次线上直播或路演。产品发行期:在新基金发行期间,工作强度显著增加,通常需完成 10-20 场路演。这类工作一般由基金经理、研究员及团队共同协作完成。特别是在和机构客户沟通时,有时一天之内安排 3 场交流,或两天内完成 7-8 场活动也较为常见。」 上述沪上基金公司 ETF 投研人士进一步表示。

某中型基金公司投研人士对 《每日经济新闻》 记者表示:「ETF 基金经理路演的程度,其实取决于基金公司在 ETF 这条线是大厂还是小厂,还有基金公司自身的积极性有多高,各家差异比较大。估计正常频率每周一到两场差不多,一年就有 100 场左右。」

在该中型基金公司投研人士看来,对于中型或中小型基金公司来说,并不具备像头部机构那样的定价权和渠道优势。大型公司的零售渠道和互金平台实力较强,基金经理不需要太过于频繁外出路演。

「每推出一只产品,我都可能需要完成约 30 场线下路演,集中在一个月内完成。不仅如此,投资管理本身的工作也一点不能落下,包括建仓、调仓等,在发行期间还要叠加各类直播、媒体采访以及线上交流,节奏非常密集。如果我们公司一年发行四、五只产品,那么仅路演这一项,累计场次就会超过一百场。因此,路演的工作量对我们来说是非常大的。」 前述中型基金公司投研人士表示。

某大型基金公司 ETF 投资人士直言:「我们团队一年路演下来在 200 场左右。」

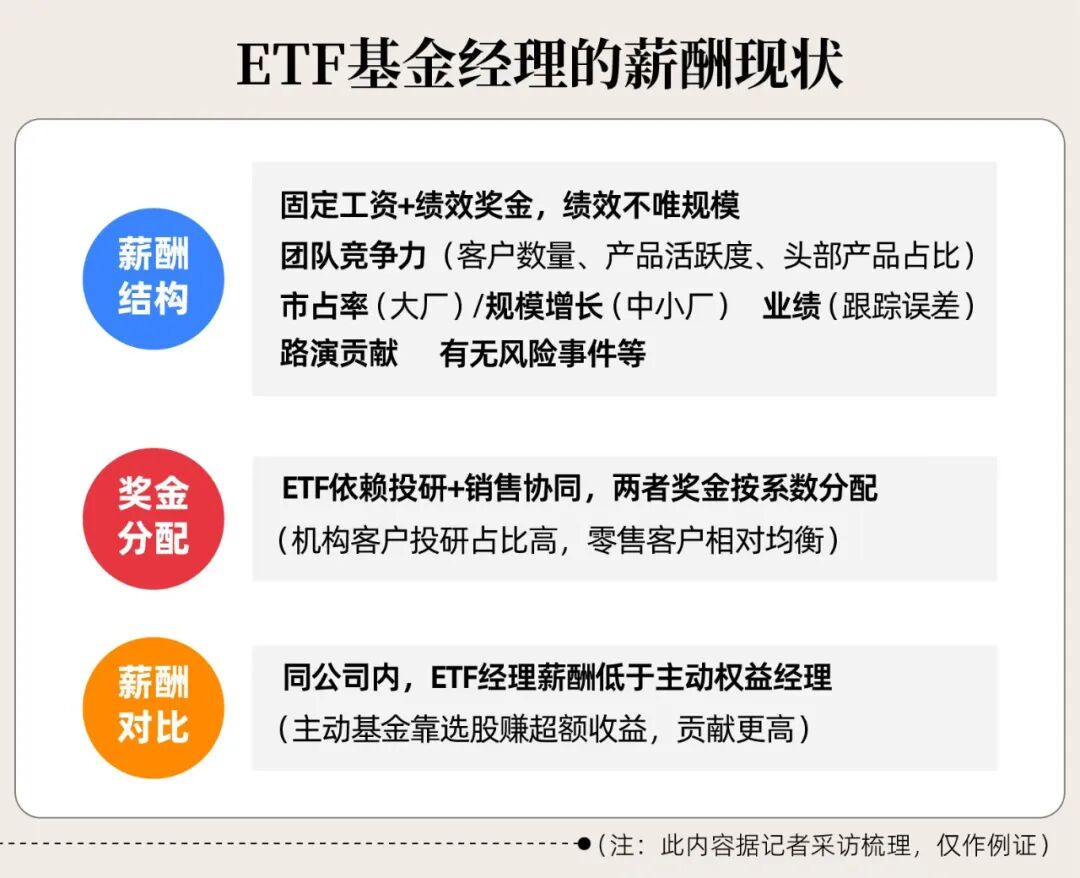

薪酬现状:低于主动权益基金经理

在薪酬结构上,ETF 基金经理与行业其他岗位类似,通常也采用 「固定工资+绩效奖金」 的模式。然而,其绩效考核体系具有独特特点,不仅关注规模,也强调团队综合实力与产品市场地位、个人工作的饱和程度以及投资者的认可程度等。

行业薪酬制度整体遵循相关监管指引。2022 年 6 月,中国证券投资基金业协会发布 《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》,明确要求绩效薪酬需递延支付 (不少于 3 年),且关键岗位人员递延支付金额不低于 40%。其中,高管及主要业务部门负责人须将不少于 20% 的年度绩效薪酬用于购买本公司公募基金 (权益类不低于 50%),基金经理则不低于 30%,并应优先投资于自身管理的产品。同时,考核需侧重长周期业绩,避免过度依赖规模排名、管理费收入或短期业绩。

2025 年 5 月,证监会进一步在 《推动公募基金高质量发展行动方案》 中强化薪酬与投资业绩的关联。明确要求,对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过 10 个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降;对三年以上产品业绩显著超过业绩比较基准的基金经理,可以合理适度提高其绩效薪酬。此外,公司须建立以基金投资收益为核心的考核体系,产品业绩在基金经理考核中占比不低于 80%,且中长期 (三年以上) 收益的权重同样不低于 80%。

那么,ETF 基金经理的具体考核如何实施?

某大型基金公司 ETF 资深人士表示,「在薪酬方面,ETF 基金经理的收入并非仅取决于管理规模这一单一指标,而是与公司指数团队的整体竞争力和行业地位密切相关。评估竞争力通常会综合考量多个维度。比如,客户数量、产品活跃度以及头部产品的占比。即便某名基金经理管理的产品数量不多,但如果其产品在细分赛道中处于领先地位,也会显著提升个人与团队的市场影响力,从而对薪酬形成有力支撑。」

在奖金分配机制上,公司通常会向当期表现突出的业务团队倾斜。例如,若某年度主动权益类产品表现优异,该类业务的奖金分配占比便会提高。该人士进一步指出,ETF 团队的奖金总额首先取决于业务线对公司总收入的实际贡献。

前述中型基金公司投研人士补充称,大、中、小不同体量的基金公司对 ETF 基金经理的考核侧重有所不同。「大厂更重视市占率,而中小厂先要把规模做大才能实现盈亏平衡,排名是后面考虑的事情。」 他总结,目前行业普遍聚焦几大指标:投资业绩、规模增长、路演频次以及基金运作是否出现风险事件。

ETF 业务的高度协同性也体现在奖金的内部分配上。该投研人士强调:「ETF 的成功依赖投研与销售团队的协同作战。通常两者会按一定系数共享业务奖金,但这一比例并无统一标准。针对机构客户,基金经理的路演与专业能力贡献更受重视,因此投研团队分配系数可能较高;而在零售客户方面,由于销售渠道推动作用显著,两者分配则相对均衡。」

值得一提的是,尽管 ETF 市场规模持续扩张,并非所有公司都能在该业务上实现盈利。据该投研人士透露,「估计只有规模前二十的基金公司才可能在 ETF 领域盈利,毕竟相关系统建设、流动性维护及推广投入非常高昂。」

在当前公募行业普遍 「降本增效」 的背景下,ETF 基金经理的薪酬上涨空间有限。且在同一家公司中,其薪酬水平通常低于主动权益类基金经理。

ETF 的爆发式增长在为行业注入活力的同时,也给基金管理人带来了新的挑战。随着产品数量快速增加,同质化竞争日趋激烈,基金管理人必须在产品设计、精细化运营与差异化服务等方面持续突破。

而这一切,最终都深刻传导至每一位基金经理身上。他们不仅需要精耕细研,持续优化投资组合、严控跟踪误差,更需在激烈的渠道竞争中脱颖而出,成为那个 「能讲清楚」「值得信任」 的人。

这条路,注定属于既专注细节又胸怀策略的专业者。未来已来,唯有持续进化,方能与时代共振。

记者|李娜

编辑|彭水萍

视觉|刘阳

排版|彭水萍

封面图片来源:每日经济新闻

转载自 每经网