【文章来源:新华财经】

新华财经昆明 9 月 29 日电 (记者陈永强、张新新) 进入 9 月下旬,全国中药材主产区陆续迎来产新季。随着当归、黄芪、党参等大宗品种新货集中上市,市场供应量显著增加,供需格局转向宽松,中药材价格整体延续下行趋势。多位行业专家指出,在前期高价刺激下种植面积大幅扩张,叠加政策调控与资本退潮等因素,中药材市场正经历一轮深度调整,本轮价格回调已非个别品类波动,预计价格低位态势短时间内还将持续。

主产区行情走弱 整体价格创近年新低

甘肃省定西市素有 「千年药乡」「天然药仓」 之称,是全国道地药材的核心产区之一。记者在定西调研时了解到,随着新药材的陆续上市,当地药材价格持续走低。据定西市农业农村局 9 月 22 日发布的监测数据显示,当地重点监控的六种大宗药材党参、当归、黄芪、金银花、大黄、柴胡,产地平均交易价为每公斤 61.54 元,较前一周下降 1.07%,已连续六周呈现环比下跌。

「现在当归的统货价格每公斤 50 多元,去年还能达到 80 多元。」 甘肃陇萃源中药材信息科技有限公司经理赵子龙说。

凭借得天独厚的气候条件与种植传统,云南是三七等道地药材的核心产区。2025 年,三七市场价格呈现显著下行趋势。据康美·中国中药材价格指数显示,9 月 29 日三七价格指数已跌至 135.94 点,较年初 196.77 点下跌 30.9%。云南白药有关人士向记者证实,截至 2025 年 9 月,全国超 60% 监测药材品种价格出现下滑。

康美·中国中药材价格总指数显示,2024 年 7 月以来,中药材价格持续走低,9 月 29 日指数为 1605.27 点,相较于 2024 年 7 月 25 日的 2244.13 点,下降了 28.5%,创下 2022 年以来的新低。这表明本轮价格回调并非个别品种波动,而是覆盖全行业的系统性调整。

产能释放叠加需求疲软 供需失衡加剧价格下行

受访者表示,此轮中药材价格回落的背后,是多重因素交织作用的结果,最根本的原因在于近年来价格持续上涨引发的产能扩张。2021 年至 2023 年,受疫情推动及资本热捧影响,部分中药材价格翻倍甚至数倍上涨,激发了药农的种植热情。以甘肃、陕西、山西等地为例,多地出现盲目扩种现象,导致 2025 年产出总量远超市场需求。

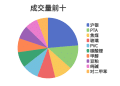

根据中药材天地网对 384 个常用大宗中药材品种的产需情况监控,预计 2025 年上述品种的总产量为 580 万吨左右,但市场需求总量约为 500 万吨,整体过剩率达 16%。尤其在根茎类药材如当归、黄芪、党参等领域,库存充足、新货不断涌入市场,进一步压制价格反弹空间。

与此同时,下游需求端增长乏力,形成 「供强需弱」 的典型矛盾。

一方面,中成药企业面临国家集采压力,利润空间被压缩,采购策略趋于保守。以湖北、山东等地开展的中成药集采为例,中标产品平均降价 30% 至 50%,倒逼生产企业严格控制原料成本,压价采购成为常态。另一方面,中药饮片行业受临床使用限制等因素影响,医院端用量增长缓慢。政策红利尚未充分传导至消费终端,市场需求恢复滞后于供给扩张。

此外,资本炒作退潮亦加速价格 「跳水」。过去几年,猫爪草、款冬花、紫河车等小众药材成为投机标的,价格脱离基本面疯狂上涨。然而,随着监管趋严、资金撤离,这些品种迅速回归理性。例如,猫爪草从 2024 年初的每公斤 1200 元暴跌至目前约每公斤 110 元,跌幅超 90%;款冬花亦从 2023 年每公斤 500 元的峰值回落至 260 元左右。

政策引导与监管升级 加速市场理性回归

除市场自身调节外,政策层面的强力介入正在重塑中药材产业生态。随着 《中药材生产质量管理规范》(GAP) 深入实施,中药材全过程追溯体系建设逐步完善。越来越多龙头企业推行数字化管理,要求供应商提供产地环境检测报告、农残检验记录、种植档案等溯源资料。大量无法提供溯源证明的非规范化种植药材面临清仓处理,短期内集中流入市场,进一步加剧供过于求的局面。

业内普遍认为,今后不符合新标准的传统药材将被排除在正规流通渠道之外,只能转向边缘市场或面临滞销风险。相反,符合高标准的优质药材有望获得溢价空间,「优质优价」 将成为未来市场的主导逻辑。

云南白药有关人士表示,虽然今年整体药材价格下行,但云南白药中药资源事业群上半年仍实现对外收入 9.14 亿元,同比实现增长。这说明,只要具备稳定的供应链、可控的质量体系和品牌背书,企业依然能保持韧性。

有业内人士预测,当前中药材价格底部区间或将延续至 2025 年底,甚至可能延续到 2026 年。尤其随着下半年根茎类药材全面产新,产能释放进入高峰期,低价品种数量或将进一步增加。

编辑:罗浩

声明:新华财经 (中国金融信息网) 为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题,请联系客服:400-6123115

-科技、应用-国际版TikTok-VCG31N2227968765-75x75.jpg)