作者:

焦文娟

曾经,一辆嘉陵摩托驶过山城坡坎,是几代重庆人共同的记忆。而今,这座中国的 「摩托之都」 正将这份制造基因,投向智能两轮车的新赛场。

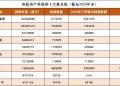

重庆的电动化步伐正在加快,新的身份定位指向 「智联电动车全球产业基地」。2024 年,重庆电动车产量达 298 万辆,同比增长 19%;2025 年上半年,这一数字飙升至 219.75 万辆,同比激增 58.6%——增速远超行业平均水平。根据奥维云网披露的数据,上半年电动两轮车市场销量同比增速为 29.5%。

更大的野心被写进政策蓝图。2025 年 7 月,《重庆市智联电动车产业发展行动计划 (2025—2027 年)》 发布,明确提出到 2027 年建成智联电动车全球产业基地,实现电动车年产量超 1500 万辆的目标。

这一数字背后,是重庆对整个两轮车产业价值链的重新定位。

作为传统摩托车制造重镇,重庆已吸引全国电动车行业前十强中的 7 家企业入驻,雅迪、爱玛、台铃等头部品牌纷纷在此落子。本土配套率超过 60%,电机、电控、车架等核心总成基本实现就近配套。

曾经的 「摩帮三巨头」——力帆、隆鑫、宗申,如今仅剩宗申屹立不倒。而整个重庆的摩托车产量仍在全国占三分之一以上。今年 1—7 月,电动摩托车产量 145 万辆,同比增长 34%,电动化转型在加快。

政策层面,重庆已明确双线作战:对内深耕国内电摩市场,对外剑指东南亚、非洲、拉丁美洲等潜力区域,试图整合产业链资源,开启一场两轮车的 「新远征」。

「摩都」 的辉煌往事

1979 年,重庆嘉陵厂车间,工人们组装出中国第一辆民用摩托车 「嘉陵 CJ50」。它仿自本田 PA50,重量轻、结构简单,很快成为城乡路上的新风景。当时很少有人意识到,这不仅是一辆两轮车,也是一个象征——中国家庭的机动化出行,由此按下启动键。

嘉陵 CJ50 样车,图源:嘉陵摩托车。

此后二十年,重庆一路轰鸣。「买摩托,到重庆」成为许多人的共同记忆。轰鸣的发动机声,曾是中国人奔向市场经济浪潮中最具象的背景音。

这片土壤上长出了三棵大树:嘉陵、隆鑫、宗申。

嘉陵像是行业 「老大哥」,CJ50 之后,又推出更省油、耐用的 JH70,成为许多人学车、跑活的入门车;隆鑫从发动机起家,靠性价比突出的 LX110 等车型快速抢量;宗申则强调 「动力技术」,其 ZS125 系列被不少用户称为 「爬坡王」,也为日后推出中大排量品牌 「赛科龙」 埋下伏笔。

但三巨头的命运在二十一世纪第一个十年后开始分化。

危机来自三个方向。政策上,自 1985 年北京首推 「限摩令」 后,全国超过 200 个城市陆续实施 「禁摩」「限摩」。据中汽协会披露的数据,2008 年,中国摩托车产销双双突破 2750 万辆,达到历史最好水平,之后在 「禁限摩」 政策下,燃油摩托车的市场空间被压缩。

海外市场也在变化。东南亚多国转向扶持本土制造,中国摩托的价格优势逐渐消失。技术上,国内摩托车品牌长期依赖模仿使企业在电喷系统、排放控制等核心技术上受制于人,难以突破排放升级的技术壁垒。

真正的颠覆来自另一个时代。2007 年前后,城市交通政策重塑了两轮出行市场。一边是 「禁摩限摩」 在全国各大城市收紧,另一边,电动两轮车以更低的使用成本、更简单的驾驶体验,迅速吞食燃油摩托的代步市场。「我们突然发现,对手不是另一家摩托厂,而是另一个时代。」一位摩托行业从业者表示。

德勤在一份报告中指出,2012—2018 年,新国标执行前电动两轮车市场相对饱和,销量在 3200 万上下波动,已经超过了摩托车销量巅峰。

转型从 「可选项」 变成 「生存题」。

嘉陵的扣非净利润自 2006 年起连续为负,最终在 2019 年完成资产重组,剥离全部摩托车业务,变身为 「ST 电能」,转向特种锂离子电源领域。一代 「摩托之王」 黯然离场。力帆曾在 2000 年凭借发动机技术创新超越嘉陵,成为重庆摩帮新老大。但此后向汽车制造转型之路坎坷。

宗申转身较早。据中国摩托车商会披露的数据,宗申的电动摩托车产销量从 2022 年的 35.83 万辆增至 2024 年的 53.14 万辆,并与雅迪、爱玛等电动两轮头部企业共建产业链。

隆鑫等本土巨头虽仍居全国燃油摩托车销量前十,但电动化已是公开的战略重心。举例来讲,重庆本土的摩托车企业也在推出自己的电动摩托车产品,比如隆鑫推出高端品牌 「茵未」,宗申与比亚迪合作研发长续航电池,珠峰钇动力则发布了全球首款碳纤维超轻高速电摩。

「摩都」 积累的产业底蕴,也为重庆摩托产业的电动化转型打下基础。

得益于重庆完备的摩托车配套企业,以及地处西南市场核心位置,2019 年开始,雅迪、爱玛、台铃、绿源、小刀等电动两轮车企业也全部在重庆设厂。它们与传统摩企共同构成了此地复杂而充满张力的产业生态,既有竞争,也开始合作。

新的产业链正在重庆快速重组。上游,兵家必争之地从车架、灯具等传统部件,转向锂电池、钠电池、智能电控系统;下游,重庆政府推动 「智联电动车数据服务系统」,试图为未来的换电、共享出行铺路。

换道智能化,成为必答题

当 「带电」 成为新的产业基座,竞争的焦点已悄然转移。完成电动化替代,只是重庆两轮车产业复兴的上半场;如何在新的电气化架构上,为两轮车重新定义价值,是决定其能否穿越下一个周期的关键。

换言之,电动化解决了动力来源的问题,而智能化将决定产品的最终定价权。 一场从 「功能车」 到 「智能终端」 的升级,因此成为整个产业链心照不宣的下一战。

与汽车不同,两轮车的智能化,走的是一条更艰难的路。

「两轮车的物理条件,决定了它的智能化不能是功能的简单堆砌。」 一位长期关注该领域的分析师指出。相比四轮,摩托车重心更高、稳定性更低,留给智能系统的容错空间极为有限。更大的挑战在于,两轮车空间紧凑,对智能设备的体积、功耗与集成度提出苛刻要求;同时,它长期暴露在颠簸、振动、日晒雨淋的复杂环境中,系统的稳定与耐久,成为产品能否存活的第一道门槛。

重庆企业正在给出自己的答案。

在台铃大足基地生产的电动摩托车,搭载华为鸿蒙智联系统,实现了手机靠近解锁、里程预测与智能车检。这款 「明星单品」 上市即获万台订单。不久前重庆两江新区举办的首届智联电动车产业全球发展峰会上,台铃科技总裁姚立公开倡议,在 「十五五」 期间推广两亿台智联型电动车。

中国移动物联网公司则联合产业链伙伴,于 2025 年 4 月研发出 「智联电动车中控系统 (2.0 版)」。该系统融合 AI、北斗与移动通信技术,支持车辆精准定位、远程锁车、充电状态实时监控,目前正与重庆多家企业进行适配测试。

然而,智能化的另一面是成本。在高度价格敏感的两轮车市场,如何让消费者为 「智能」 买单,成为商业化落地的关键。

重庆的解法是,以 「场景爆款」 验证需求,通过打造产业集群降低成本。

早在 2023 年,虬龙科技的轻量化电动越野车销量已突破 10 万台,证明特定场景下用户愿意为智能体验付费;而雅迪在永川构建的产业链,使电机、车架、轮毂等零部件本地配套率超过 60%,供应链协同为控制智能硬件成本提供了可能。

重庆的产业土壤,已从 「电动化」 向 「智能化」 迁移。2025 年 1 月,雅迪、爱玛、台铃等龙头企业与中国质量认证中心、杭州北斗时空研究院共同签署协议,在五大方向推进智联化,包括打造产业集群与提升产品智联水平。

政策也在同步推进。《重庆市智联电动车产业发展行动计划 (2025—2027 年)》 明确提出,到 2027 年建成智联电动车全球产业基地,年产量突破 1500 万辆。

针对动力电池等核心环节本土配套不足,重庆计划通过 「精准滴灌」 与 「靶向引育」,引育国内动力电池巨头,填补产业链空白。在智能化上,重庆正推进产业大脑建设,通过工业互联网和车联网技术,提升生产端效率,并为用户提供导航、救援、社交等智能车联服务。

走向世界 「摩都」

重庆摩企在思考的是,当中国城镇的每一条街巷都停满了两轮电动车,增长的边界在哪里?答案写在出海上。

据国家统计局数据,2024 年中国两轮电动车保有量已突破 3.5 亿辆,相当于每 4 个人就拥有一辆。同年行业销量为 4920 万台,同比下降 10.55%。国内市场从 「增量争夺」 转向 「存量置换」 已成为不争的事实。

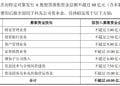

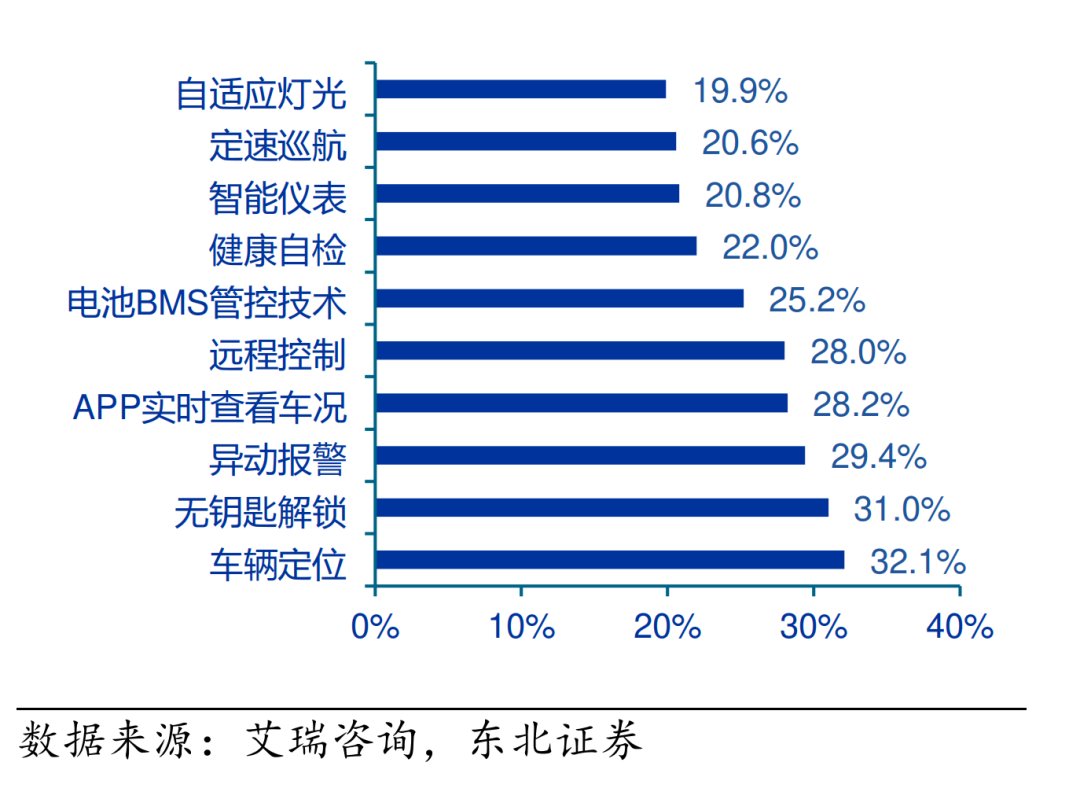

内卷的另一面是技术升级。东北证券在日前发布的一份研报中指出,目前,头部品牌已将无钥匙解锁、手机 APP 互联、远程控制、OTA 升级等功能作为高端车型标配,81.5% 的消费者更倾向购买智能化车型,车辆定位、异动报警、电池 BMS 管控等功能需求位居前列。

2024 年智能电动车应该具备的功能 TOP10,图源:东北证券

当国内市场逐渐见顶,一批具备产业积淀和先发嗅觉的企业,早已调转船头。

重庆摩企的出海基因,早在 1990 年代就已埋下。昌明摩托是其中一个缩影:1998 年成立,2002 年启动出海,产品凭借高性价比与强环境适应性,在俄罗斯和中亚市场扎根。

某种程度上,出海正在重新激活摩企骨子里的创业基因。

政策也在助推这一浪潮。重庆将高端摩托车纳入 「33618」 现代制造业集群体系,发布 《推动全市电动摩托车产业 「提质强链出海」 工作方案》,针对电动摩托车在电磁兼容、制动性能等关键领域的痛点组织技术攻坚。

根据 《重庆市高端摩托车产业集群高质量发展行动计划 (2023—2027)》,到 2027 年,重庆将建成智联电动车全球产业基地,电动摩托车年产量突破 1200 万辆,核心零部件本地配套率超 80%。

高效的物流网络,是重庆摩企出海的后发优势。依托西部陆海新通道等,重庆已形成一张覆盖东南亚、欧洲的快速物流网。

在首届智联电动车产业全球发展峰会期间,长安民生物流股份有限公司董事长谢世康在接受媒体采访时表示,目前重庆拥有面向国外 5 大通道,比如,西南向经内昆、中老铁路至老挝,辐射泰国、柬埔寨,可实现当日发车第三日抵老;南向经西部陆海新通道西通道至钦州港,海运 3—4 天达柬埔寨、越南。这些通道极大提升了重庆电动车的全球交付效率与价格竞争力。

然而出海之路并非一帆风顺。以 「全球摩托车核心战场」 东南亚市场为例,中信证券在一份研报中提到,东南亚两轮车市场规模约 200 亿美元,但电动化率较低。多国政府正推动其电动化转型,以刺激消费并构建本土产业链,这为中国头部车企带来了新机遇。

「同样性能的电摩,价格是燃油摩托的 2–3 倍,」春风动力CEO 赖民杰曾在接受媒体采访时表示。小牛电动CEO 李彦曾对媒体透露,在东南亚市场,性能对标燃油摩托的锂电摩托车,在东南亚面临一道 「经济账」:过高的价格使其难以普及,市场增速因此放缓。

市场格局亦不乐观。在东南亚,我国企业的出海还要面临本田、雅马哈、铃木、川崎等日企的竞争。

面对高成本与强竞争,重庆车企选择了分兵突围。

津沙摩托锁定小排量赛道。通过调研发现欧洲多国对小排量摩托需求旺盛且竞争较弱,公司集中研发资源攻坚 250CC 以下的中高端车型。

昌明摩托深耕定制化。针对俄罗斯冬季路况,开发加强车架与防滑轮胎版本,并在莫斯科、比什凯克设立服务中心。

宗申、隆鑫等头部企业则靠智能化与技术迭代建立壁垒。宗申近年推出 RT3、AQS401、RA600 等多款智能车型;隆鑫旗下高端品牌 「无极」 在欧美市场形成口碑。

对重庆摩企而言,海的那边不只是订单与市场,更是一场围绕技术、成本与本地化能力的远征。

在首届智联电动车产业全球发展峰会上,雅迪科技提出,要抓住全球市场窗口期,抱团出海,实现从产品出海到技术标准与绿色生态出海的跨越。这场远征的终点,这场远征不再是一个新的市场,而是下一个产业时代的话语权。

(21 世纪经济报道)

文章转载自东方财富