作者:

李洁

对于离岸家族信托,外界长期将其视为家族财富的 「诺亚方舟」。不过,近期备受关注的一则案例,让市场对此展开更为深入的探讨与思考。

针对恒大创始人许家印未遵守资产披露令的行为,香港高等法院近期作出一项关键裁决,正式任命恒大清盘人为许家印全部资产接管人。此次接管范围较为广泛,不仅限于许家印个人名下资产,还以 「穿透式」 方式,将其通过十余家离岸公司间接控制、可能涉及信托架构的资产也一并纳入监管。

多位律师告诉记者,此举不仅是对许家印个人资产状况的深入调查,还首次在如此重大的案件中,清晰划出了涉及离岸信托 「资产隔离」 效力的法律边界,宣告 「离岸」 绝非法外之地。由此,这项裁决引发了市场对许家印离岸家族信托是否已被 「击穿」 的广泛讨论。

「裁决中将可能涉及信托架构的资产纳入接管范围,属于法律上的临时性措施,并非最终裁决,是对许家印的资产监管和控制,并非是财产上的处分或归属裁决。」 上海秦兵 (北京) 律师事务所刘馨远主管律师告诉记者。

汇生国际资本总裁黄立冲向记者表示,此次法院是为执行先前对许家印发出的全球资产冻结与披露令,而采取的 「辅助手段」 接管。之所以采取这一措施,一定程度是因为法官认定许家印对披露令 「完全不合规」,存在资产外逃风险,单靠禁制令无法实现有效监管,因此才委任清盘人出任接管人以调查、掌控其实际控制的架构与账户,包括可能通过公司与信托持有的权益。

「此举是为保全与查明资产,属于穿透性调查,涉及信托方面目前还不能确定会被击穿,但如果部分资产被认定为不合法而被转移到信托,这部分资产才可能会依相关法律被划拨给债权人。」 黄立冲称。

裁决来龙去脉:从资产冻结到全面接管

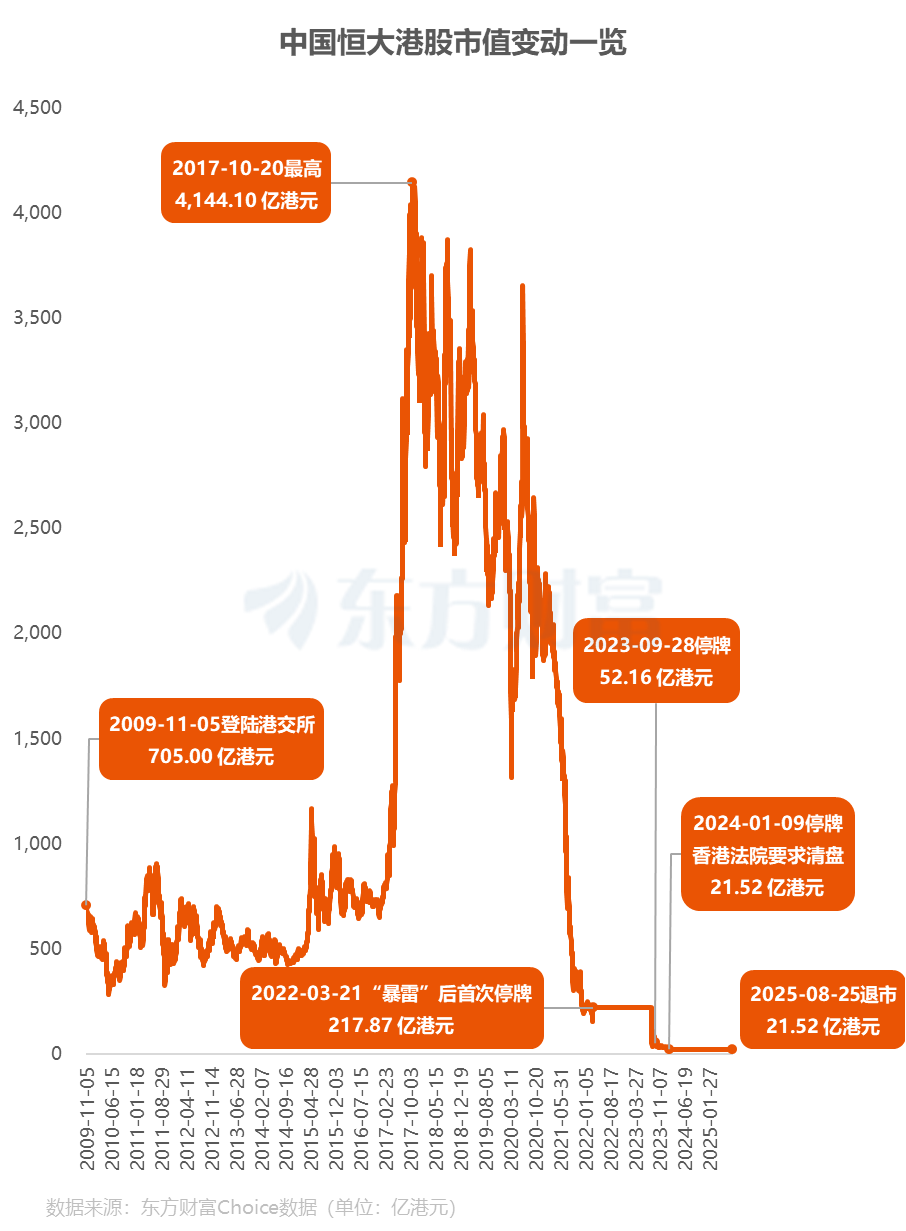

恒大集团于 2024 年 1 月 29 日被下令清盘,随后香港法院委任安迈顾问有限公司董事总经理爱德华·西蒙·米德尔顿与黄咏诗担任共同及各别清盘人,清盘人随即展开全球资产追索。

2024 年 3 月,清盘人在香港高等法院对许家印、丁玉梅、恒大前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣,以及三间与许家印及丁玉梅有关联的实体提起诉讼,旨在追回 2017 年至 2020 年底期间的约 60 亿美元 (约合 438 亿元人民币) 的股息及酬金。2024 年 3 月 22 日,恒大集团对第一被告许家印及他人提起诉讼,指控许家印通过离岸结构转移资产。

据统计,中国恒大 2009 年至 2021 年 6 月累计净利润为 1733.88 亿元,公司在此期间几乎年年大比例分红,分红总额接近 700 亿元,其中许家印及其关联方通过分红套现约 540 亿元。

2024 年 6 月,香港法官对许家印作出玛瑞瓦禁令 (注:Mareva Injunction 也称资产冻结令, 是一种临时禁令, 用于冻结被告资产, 以防止其在诉讼过程中转移或耗散资产),禁止其处置全球范围内价值最高达 77 亿美元的资产。许家印亦被命令在 7 日内通过提交誓章向该集团确认以下信息:"所有价值 5 万港元或以上的资产,不论位于香港境内或境外,不论是否以其本人名义持有,须提供所有该等资产的价值、地点及详细资料。"

然而,根据裁决书记载,许家印完全没有遵守披露令。

在资产状况不明、冻结令面临执行落空风险背景下,恒大集团于 2025 年 4 月 3 日发出 「接管人传票」,申请任命清盘人为许家印资产接管人。

2025 年 9 月 16 日,香港高院作出裁定,支持接管申请,授权清盘人 「识别、保全与调查」 许家印全部资产,包括其通过十余家离岸公司间接控制、可能涉及信托架构的资产;同时明确接管人无权直接处置资产,仅可防止资产耗散,并需接受独立律师监督。

法官在裁决书里表示,「在许家印完全未能披露其资产的情况下,有必要作为最后手段委任接管人,否则该禁制令将无法足够有效地维持现状。」

「香港高等法院的裁决主要依据 《公司 (清盘及杂项条文) 条例》 以及衡平法原则。法院强调许家印未遵守资产披露令,这构成藐视法庭,可能导致更严厉的法律措施,如接管令的签发。未遵守披露令不仅妨碍司法程序的公正性,还可能被视为试图转移或隐匿资产,从而影响债权人的合法权益。」 北京市盈科 (广州) 律师事务所律师宋竟一告诉记者。

对于恒大的债务问题,清盘人在清盘进展报告中披露,截至 2025 年 7 月 31 日,清盘人已收到 187 份债权证明表,当中提出的债权总额约 3500 亿港元 (450 亿美元),较恒大在 2022 年底披露的香港上市主体 275 亿美元负债规模显著增加。而目前变现金额仅 20 亿港元 (约合 2.55 亿美元),其中约 1.67 亿美元实现回笼。

离岸信托是否纳入接管范围

对于外界关注的许家印家族信托是否被接管的情况,裁决书里也进行了说明。

裁决书显示,许家印方面曾主张法院禁令不应涵盖其关联的离岸公司,试图将潜在信托资产隔离在接管范围之外。其指出,法院的禁制令仅针对许家印本人及少数几名被告,并未涵盖含第 4 被告新新 (英属维尔京群岛) 有限公司以及 「附表 1」 所列的任何其他 14 家离岸公司。因此,法院不应就第 4 被告自身的资产委任接管人,也应避免委任接管人去调查 「附表 1」 公司的事务,以及登记 「附表 1」 公司的全部或任何部分资产等。

这十余家离岸公司,被外界看作由许家印间接控制家族信托资产的公司。公开资料显示,在 2019 年前后,许家印与其前妻丁玉梅共同在美国设立了一只单一家庭信托基金,规模高达 23 亿美元,并指定两个儿子为受益人。

许家印方面的主张,被法院明确驳回。裁决书指出,第 4 被告以及这些附表 1 中列明的离岸公司,已在禁令 「附件 C」 中被明确定义为 「与许家印关联的公司」。因此,法院认为,这些公司资产完全没有披露的情况下,有必要授予接管人权力查阅这些公司的文件,以确保该禁制令得到遵守。

为解释其裁决依据,法院详细阐述了 「查布拉管辖权」(注:the Chabra jurisdiction, 一种资产冻结令) 的适用性。该管辖权允许法院在特定情况下,将非主要被告但其资产实际由被告控制的第三方,也纳入禁令范围。

法官在裁决中强调,在此类涉及 「重大国际欺诈」 的案件中,关键不在于僵化地认定法律上的所有权,而在于审视 「控制的实质性现实」。其指出,如果被告建立了一个离岸公司和信托网络来持有其控制的资产,其目的显然是为了使自身对判决无法执行,那么法院将采取行动,防止其命令被 「模糊的离岸信托和公司」 所规避。

法官进一步说明,即使资产被置于全权信托中,只要相关被告对资产拥有实质性控制权,法院仍然可行使查布拉管辖权。

对于为何能将离岸信托纳入接管范围,法律界人士指出,这其中的关键在于,审查 「实质性控制权」。

刘馨远律师告诉记者,法院并未直接否定信托的独立性,而是基于许家印对信托资产的实际控制权,认为有必要进行接管。此举 「实际击穿了许家印家族想通过信托规避债务、掩饰非法所得的非法欲望和诉求」,但并非直接否定信托的法律结构。

目前,清盘人已启动全球资产追索程序。2024 年 12 月,恒大清盘人安迈顾问有限公司已接管许家印名下持有私人飞机的离岸实体公司,并将飞机挂牌出售。同时,许家印和其前妻丁玉梅的多项境外豪宅、私人飞机、名车、游艇等资产被法庭冻结。在美国,清盘人已向特拉华州法院申请以 「欺诈性转移」 为由,撤销 23 亿美元信托。

「接管令」 是否等同于被 「击穿」?

值得关注的是,此次香港高等法院对许家印颁布的 「接管令」,让各方就 「离岸信托绝对安全」 这一问题,展开探讨。如果许家印的确是通过上述离岸关联公司间接控制信托资产,那么清盘人接管是否意味着信托被 「击穿」?

对此,多位法律专业人士向记者表示,当前措施更准确的定性是 「穿透式调查」 与 「临时保全」,旨在接管与控制资产以防转移,但尚未到法律意义上完全 「击穿」 并处置信托资产的阶段。

刘馨远律师强调了 「穿透式调查」 与 「信托击穿」 的本质区别。其告诉记者,裁决书更符合对许家印信托财产的穿透性调查。穿透式调查和信托击穿的本质区别在于,前者强调程序上的接管调查,而后者是法律层面的财产归属认定和合法性。

「目前,法院并未直接认定信托被击穿,而是基于实质控制权将可能涉及的信托资产纳入接管范围。信托的独立性未被完全否定,但由于许家印对涉及信托资产的控制权,法院认为有必要进行接管以保护债权人的利益。」 宋竟一律师在接受记者采访时说。

「香港法院的裁决,是明确了许家印及其控制的离岸公司涉嫌不法转移和侵害债权人相关权益,因此确定恒大清算人作为接管人。不过,根据现阶段披露的信息,接管人的职权范围限于对相关资产的接管和监管状态,还未达到可以完全处分的状态,也就是说目前迹象处于接近 『击穿』 的状态,但还没到完全 『击穿』 的程度。若没有法院进一步对信托财产的裁决结果文件,接管人不能直接处置相关财产。」 刘馨远律师表示。

黄立冲也告诉记者,接管人的权限以法院命令为边界,主要是识别、控制、保存资产,而非立即处分信托资产。法庭在全球冻结令基础上,以 《高院条例》21L 条授予接管,目的是在许家印披露失效 (不诚实)、存在外逃风险时,替代性地掌控其名下及其实际控制的载体 (含离岸信托) 之资产与资料。当前裁决意在保全而非清算信托,处置须待后续法院许可或实体胜诉后的执行程序推进。

值得关注的是,据媒体报道,许家印的信托设于美国、采用特拉华 (Delaware) 框架。此次接管令的跨境执行成为另一大焦点,不过香港法院的文件未公开载明全部设立细节。

黄立冲认为,如果上述信息属实,就涉及跨境追债,将面临法域与程序的问题。香港的接管与 Mareva 禁制须在美国落地执行,通常依赖 《美国破产法》 第 15 章承认外国程序或普通法礼让,而恒大此前撤回过美法院的第 15 章破产申请,因此清盘人需要再次申请,但需满足先满足美国法律承认,之后才涉及谈强制力问题。 若信托为特拉华 「资产保护信托」,对债权人具有法定防护与举证门槛,且对欺诈性转移的追索设有时效窗口 (一般四年,并附带发现规则)。

「总体来讲信托是有抗辩权的,但欺诈转移可破」。黄立冲称,清盘人需证明信托为 「自益/实质控制」、「债权人受损」 或 「转移时已资不抵债」 等 「欺诈徽章」,并完成跨实体、跨账户的资金追踪;香港任命接管人的核心理由正是由于许家印拒不披露、存在资产外逃风险,接管人据此可向受托人与第三方索取账册与控制权,为在美起诉提供证据底稿。

那么,「在美撤销/击穿该信托」 的概率有多大?黄立冲认为,若大额注资发生在债务违约与资不抵债期间、存在明显关联公司通道与个人实质控制,且能在 「4 年+发现期」 的窗口内起诉,同时取得 Chapter 15 承认或等效救济,成功概率可达 「中等偏高」(约 40%–60%)。若主要注资早于窗口期、信托治理与受托人独立性证据扎实,则胜算不大。

刘馨远律师也表示,美国信托法体系成熟,各州信托立法降低了信托被击穿的不确定性,同时还有欺诈性转移的明确时限规定,击穿并非易事,但中美在信托司法精神上并不冲突。如果能够提供充分证据证明许家印信托资产存在 「欺诈性转移」 和严重损害债权人利益的行为,美国法院同样有可能承认并执行跨境裁决。

离岸信托合法与独立是底线

多位法律专业人士指出,此次裁决不仅是对个别案件的处理,还对离岸信托的架构与管理敲响了警钟,清晰揭示了家族信托 「资产隔离」 效力的法律边界。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜强调,信托的安全性并非绝对,其效力的根基在于结构的独立性与设立目的的合法性。实现真正的 「资产案例隔离」 必须满足几个核心前提:信托的资金来源必须合法清洁;委托人必须彻底放弃控制权;受托人必须具备独立且受监管的资质。

「如果资金来源不合法,信托账户被 『击穿』 也是理所当然。」 一位法律界人士评论道。

柏文喜向记者表示,此次裁决彰显了 「实质重于形式」 的司法原则,即无论资产被置于如何复杂的离岸信托或全权信托结构中,只要法院认定相关被告对资产保有实质性控制,且设立目的涉嫌损害债权人利益,便可行使管辖权进行穿透式调查与接管。

正如法官在裁决书中强调的,无论资产被置于如何复杂的全权信托中,只要有实质事实表明相关被告可控制该信托的运作,法院便可行使冻结令。

分析人士指出,此案对于高净值人群与财富管理行业具有一定的启示意义,「离岸家族信托」 绝非万能的 「保险箱」,离岸信托并非法外之地。财富保护必须建立在合法、诚信与合规的基础之上,任何试图通过技术性架构来规避债务偿还义务或监管的行为,都可能被司法穿透。

「这一案件可能会引起一部分群体的担忧,但事实上,世界上没有法外之地。」 一位财富管理公司高层向记者表示。

宋竟一律师认为,此类裁决可能会在一定程度上削弱对信托资产隔离功能的盲目迷信,并促使未来在设立信托时,对架构的合规性审查与独立性的证据保全标准全面升级。

多位律师认为,作为一起复杂的跨境案件,许家印家族离岸信托将去向何方,一定程度上取决于接管人后续的调查结果,以及香港与美国法院在跨境司法协作中的合作与博弈。但无论如何,香港高等法院的此次裁决,已经以其强大的穿透力,刷新了市场对离岸信托安全性的认知,其后续发展,也备受关注。

延伸阅读

(财联社)

文章转载自东方财富