每经记者|陈晨 每经编辑|肖芮冬

2025 年证券行业交出了一份看似亮眼却暗藏玄机的三季报:在自营与经纪业务的强势驱动下,42 家上市券商营收同比激增逾 42%,归母净利润飙升 62%。

然而,在一片红火的业绩报表中,资管业务却成为了那个 「失速」 的板块——仅 2.43% 的微弱增速,不仅使其在五大业务板块中 「敬陪末座」,更折射出行业深层的焦虑与阵痛。

这种焦虑在战略层面表现得尤为剧烈,曾经备受追捧的公募牌照申请,在今年 8 月后突现 「撤回潮」。广发、光证、国证等资管子公司纷纷按下暂停键。参公大集合产品整改期接近尾声,如何从私募阵地寻找差异化生机?与此同时,长城证券、国金证券等 「优等生」 依靠 「固收+」、全渠道布局及 AI 深度赋能,在逆境中实现了超 30% 的高增长。这一切迹象表明,券商资管正站在一个新的十字路口:告别牌照红利,一场关于能力、技术与差异化定位的深度重塑正在发生。

业绩 「跛脚」:营收大增 42% 背后的资管失速

2025 年前三季度,证券行业整体呈现出强劲的复苏态势。数据显示,42 家上市券商合计实现营业收入 4195.60 亿元,同比增长 42.55%;合计实现归母净利润 1690.49 亿元,同比增幅高达 62.38%。

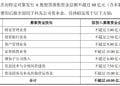

然而,在各大业务板块的 「赛马」 中,资管业务的表现却显得格格不入。从收入结构来看,自营业务以 44.54% 的占比稳居第一,经纪业务以 26.64% 的占比紧随其后,两者合计贡献了超过 70% 的收入,成为驱动业绩增长的绝对 「双引擎」。相比之下,资管业务的增长显得极为乏力。数据显示,经纪业务以 74.64% 的同比增速位居首位,利息业务和自营业务分别录得 54.52% 和 43.83% 的高增长,就连投行业务也增长了 23.46%,而资管业务的增速仅为 2.43%,显著低于其他所有业务板块。

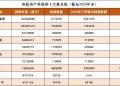

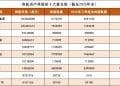

具体到机构表现,行业分化进一步加剧。中信证券、广发证券和国泰海通稳坐资管收入前三把交椅,分别实现 87.03 亿元、56.61 亿元和 42.73 亿元。不过,在 42 家上市券商中,仅有 14 家资管业务实现正增长,占比仅三分之一。这其中,长城证券、国泰海通和国金证券表现抢眼,分别以 65.86%、49.29% 和 36.67% 的增速位居前三,招商证券、中金公司和东吴证券也保持了 20% 以上的增长。

为何资管业务会成为行业 「短板」?

东海证券非银首席分析师陶圣禹分析指出,这背后是规模与收益的双重承压。从规模端看,存量大集合产品正处于对标公募的标准化转型期,短期内的改造、清盘或转托管对管理规模和收入形成了直接压制。同时,在固收类和现金管理类产品上,券商资管面临来自公募基金和银行理财子公司的激烈竞争,且自身的主动管理能力的建立尚需时日。从收益上看,利率中枢下移与信用风险频发,进一步限制了高收益资产的供给,使得过往依赖高收益产品的配置策略难以为继。

更有资深券商人士直言,全市场的金融产品降费对资管行业影响巨大。此外,券商资管定位主要以私募为主,但在上半年固收收益下滑、权益产品准备不充分,以及 FOF/MOM 产品受监管或市场波及的情况下,整体应对能力显现不足。

战略 「退烧」:公募牌照申请现罕见 「撤回潮」

在业绩承压的同时,券商资管在战略布局上也出现了戏剧性的转折。今年以来,行业释放出一个重要信号:此前争相申请公募牌照的券商资管纷纷选择退出。

这一现象与几年前的 「申牌热」 形成了鲜明对比。自 2022 年 「一参一控一牌」 新规落地后,2023 年曾有招商资管、广发资管、兴证资管等 6 家机构递交申请,但仅有两家获批,此后其他几家便陷入漫长的等待。直到 2025 年 8 月,广发资管率先撤回公募申请,仿佛撕开了一道口子。随后数月内,光证资管和国证资管也相继退出。

这波 「撤退潮」 发生的时点颇为微妙。对于券商资管而言,申请公募牌照不仅是业务扩张的需求,更关乎存量产品的生死存亡。截至 2024 年 12 月 31 日,市场参公大集合产品共有 184 只,净值高达 4339.73 亿元。根据监管要求,这些产品必须在 2025 年底前完成转型。而拿到公募牌照,让参公大集合产品 「自行转公募」,本是解决这一问题的最佳路径。

在时间紧迫与获批无望的双重夹击下,撤回申请成为了多家券商不得不做的抉择。陶圣禹认为,这种退出是基于对自身资源禀赋、市场格局和盈利模式深度评估后的理性选择。这一动作标志着券商资管正在从过去的 「牌照驱动」 模式,转向更加务实的 「能力驱动」 和 「差异化定位」。

业内共识正在形成,公募牌照并非万能药。有资深券商人士指出,虽然未来公募路径是主流,但其发展高度依赖渠道、策略及业绩能力,且竞争已呈红海之势。相比之下,私募业务更强调专业服务与定制配置,对于部分券商而言,这或许是更适合的舞台。陶圣禹也强调,公募路径更适合具备综合金融生态和零售渠道的头部机构,而拥有项目资源、专业能力和机构客户基础的特色券商,走私募路径可能更为顺畅。

赛道 「回暖」:私募资管规模企稳,差异化路径显现

撤回公募申请并不意味着券商资管放弃了增长,相反,在私募资管这一传统优势领域,行业正在经历一轮 「回暖」。

数据佐证了这一趋势。中基协最新数据显示,截至 2025 年 9 月底,证券公司及其资管子公司私募资管产品规模达到 5.73 万亿元,较 2024 年末增长了约 2700 亿元。从备案情况来看,今年前 9 个月,累计备案私募资管产品规模达到 3536.11 亿元,同比增长 22.95%。

这一数据的回升,印证了 「差异化战略」 的必要性。长城证券资管相关负责人表示,随着大集合产品整改期接近尾声,对于大部分暂无公募牌照的券商资管而言,未来的产品形态将更加聚焦于多元资产配置转型及策略创新,充分发挥私募产品的灵活性优势。长期来看,不同禀赋的券商资管将走向截然不同的发展路径。

在公募与私募的赛道选择上,行业逻辑日益清晰。公募基金更多承载着品牌形象与普惠金融的动力,而私募资管则成为了展示专业服务与定制配置能力的舞台。对于那些选择撤回牌照的券商来说,摆脱了公募化的同质化竞争焦虑,反而能更专注于挖掘机构客户与高净值人群的深度需求。

展望未来,陶圣禹认为券商资管的增长点将呈现 「双轮驱动」:一方面来自于公募化转型完成后的 「二次增长」,特别是 「固收+」、短债、同业存单指数基金等低波动、高流动性品类;另一方面则来自于私募资管企稳回升后的特色化突围,例如投行联动型产品、另类投资和跨境配置等。长城证券资管方面也预测,未来业务增长虽仍以主动管理固收产品为主,但权益、FOF、MOM、大类资产及境外资产等多元化产品将占据越来越重要的比重。

动能 「换挡」:「固收+」 与 AI 赋能成突围利器

在行业整体低迷的背景下,长城证券、国金证券等机构为何能实现超过 30% 的逆势增长?深入剖析其业务模式,可以发现 「固收+」 策略的升级与金融科技的深度植入成为了关键的破局利器。

面对债市收益率下行和市场波动,单纯依赖传统固收产品已难以为继。长城证券资管相关负责人向记者透露,长城证券资管自 2025 年 4 月独立展业以来,迅速调整策略,在固收基本盘之上,大力加强 「固收+」、FOF 及权益产品的发行。通过投研一体化建设,即便在债市波动较大的今年,其产品依然凭借优秀的策略判断获得了亮眼业绩。

国金资管助理总经理杨静涛也分享了类似的经验。他指出,国金资管的增长核心在于以投资者需求为核心,构建定位清晰的多元化产品矩阵。同时,在产品择时与波段交易中精准发力,有效捕捉了宏观择时与大类资产轮动的机会。这表明,摆脱单纯依赖规模扩张的粗放式发展,转向精细化的多策略运营,已成为绩优券商资管的共识。

除了投研,竞争维度还体现在渠道与金融科技之上,而且三者已构成 「铁三角」。

在渠道方面,券商资管正致力于构建全方位的销售网络。长城证券资管选择既兼顾母公司营业部优势,又稳步推进与国有银行、股份制银行及互联网平台的深度合作。国金资管同样强调做深现有客户运营,并积极拓宽机构与互联网渠道,以优化产品触达效率。

而最具前瞻性的变革发生在金融技术领域。AI 技术正全面嵌入投研决策流程。杨静涛表示,国金资管正持续借助 AI 技术提升数据分析精度和行业研究深度,实现科技与业务的深度融合,切实增厚投资收益。长城证券资管也将金融科技视为未来的核心特色优势,致力于搭建先进的投研平台,让 AI 贯穿日常工作与投资决策的每一个环节。

不难看出,在业绩失速与牌照撤退的表象之下,券商资管行业的内核正在发生深刻蜕变。那些能够率先完成从 「资源依赖」 向 「能力驱动」 转型,并熟练运用金融科技等新工具的机构,终将在新一轮的洗牌中脱颖而出。

封面图片来源:图片来源:视觉中国-VCG211478322341

文章转载自 每经网