作者:

郑淑婧

速览

特朗普在社交平台上发布的 3 张图片均为旧图,其中不仅有在大西洋(而非太平洋) 拍的图,更有一张是 P 过的。

目前全球已被发现 5 个大的海洋垃圾带,其中一个在印度洋,两个在大西洋,两个在太平洋。太平洋垃圾带的成因多元,将其完全归咎于中国并不符合实际。

面对海洋垃圾治理,包括中国在内的各国政府、国际组织和个人均在积极展开行动。科学家认为,通过立法、教育等从源头上杜绝塑料垃圾进入环境,才是清理海洋垃圾带的最佳途径。

事件背景

4 月 21 日,美国总统特朗普在社交平台 Truth Social 上发布了 3 张图片,配文称 「太平洋上的中国礼物」。图片显示大量垃圾漂浮在海上。

特朗普发布的帖文截图。

明查

三张图片分别源自何处?

对特朗普发布的图片进行反向搜索,发现这些均为在网络上流传多年的旧图。

左上角的图片可以在 Istock、Dreamstime 等多家图片网站上找到,发布者伊桑·丹尼尔斯 (Ethan Daniels) 是一位美国自然摄影师。

Istock 网站提供的信息显示,丹尼尔斯在 2017 年 7 月上传了这一图片。此图拍摄于位于太平洋和印度洋交界处的印度尼西亚四王群岛 (Raja Ampat) 附近,反映了当地一个偏远海滩上漂浮着的塑料垃圾。

Istock、Dreamstime 图片网站截图。

右上角的图片同样在 2017 年已经出现。提供这一图片的水下摄影师卡罗琳·鲍尔 (Caroline Power)2017 年在 Facebook 发布数张显示大量塑料垃圾在海岸边堆积的照片,引发媒体关注。

2017 年 10 月,意大利媒体 Corriere Della Sera 刊登了鲍尔的图片。

根据鲍尔的描述及相关媒体报道,这些图片拍摄于洪都拉斯北部罗阿坦岛附近。此地在地理上属于加勒比海海域,是大西洋属海的一部分。

2017 年 11 月,法新社在调查此事时,采访了洪都拉斯奥莫阿市副市长莱昂纳多·塞拉诺 (Leonardo Serrano),后者将这些垃圾归咎于邻国危地马拉,称当地社区将垃圾倒入河中,因而形成浮岛。

鲍尔对此观点表示质疑,称塑料垃圾的主要来源之一是洪都拉斯和危地马拉大陆上的河流,但其他垃圾可能来自中美洲或加勒比海的任何地方。

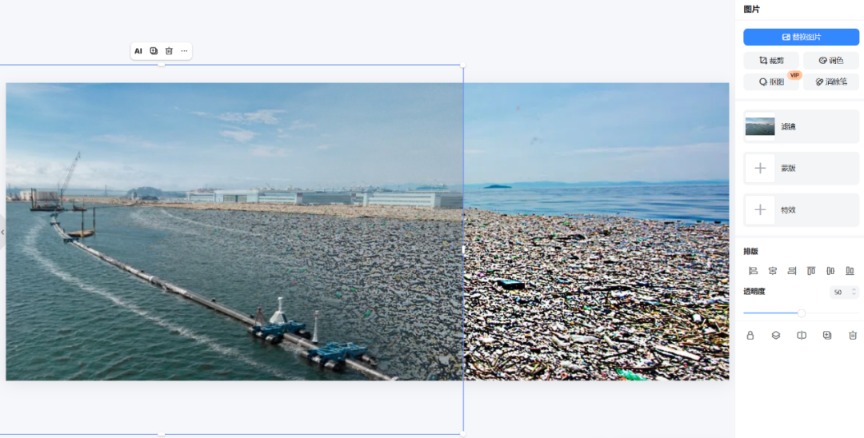

至于特朗普发布的第三张图,其实是一张后期合成的图片。图片的左半部分是美联社照片,展示的是在美国加州阿拉米达组装的用于收集太平洋塑料垃圾的一种浮动围栏装置,此图片曾在 2019 年被华尔街日报引用。

2019 年,《华尔街日报》 使用的图片示例。

右半边的图片则属法新社所有,是鲍尔拍摄的位于洪都拉斯附近加勒比海域的垃圾带组图中的另一张。此图曾在 2017 年被 BBC 和 《镜报》 等媒体使用。

2017 年,BBC 文章使用的图片示例。

将两张照片与特朗普所发布的第三张图片进行比对,可以发现,相同尺寸下,后者的左、右半边可以分别与美联社发布的图片和鲍尔提供的图片重合。

相同尺寸下,特朗普发布的第三张图片的左、右半边可以分别与美联社发布的图片 (上) 和鲍尔提供的图片 (下) 重合。

使用图像鉴定工具 Fotoforensics 对特朗普所发布的图片进行鉴定,会发现图片右半部分明显较左半部分更亮,说明此图有被编辑处理过的痕迹。

误差水平分析 (ELA) 发现,特朗普发布图片右半部分的水体亮度要高于左半部分,说明此部分图片可能经过后期处理。

太平洋垃圾带如何形成?

那么,太平洋上是否真如特朗普所说,漂浮着大量垃圾?这些垃圾又来自哪里呢?

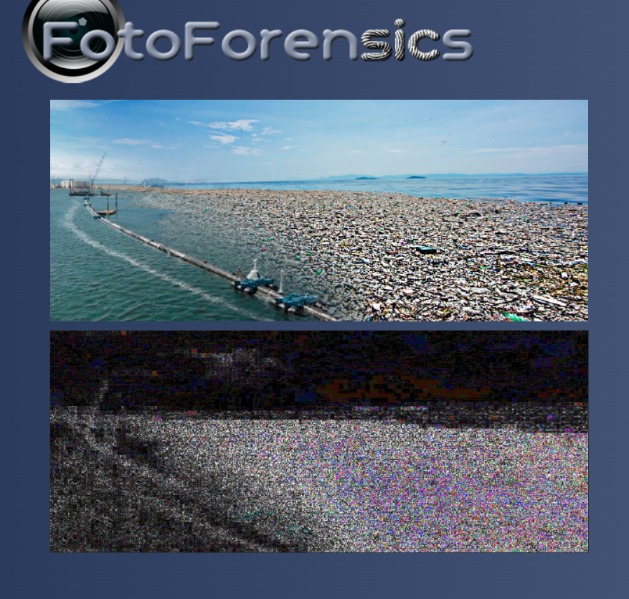

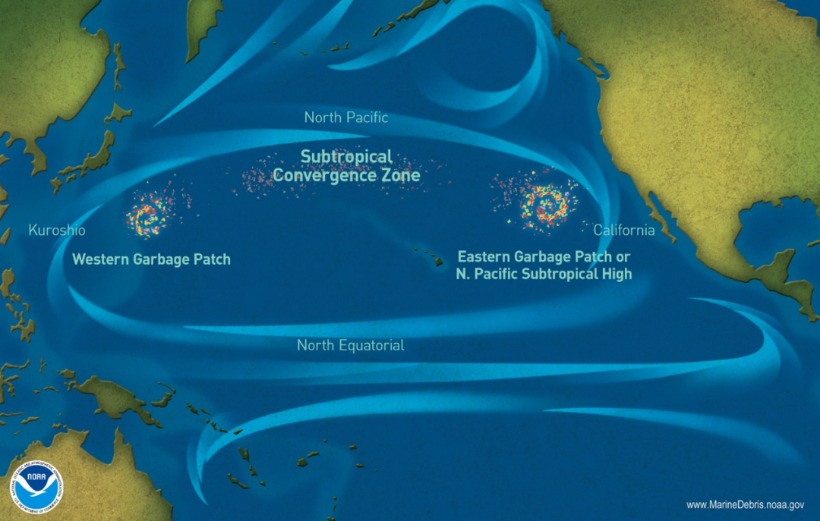

受到洋流影响,海洋垃圾极易漂浮汇聚在大洋环流的中心地带。中国国家海洋环境监测中心和美国国家海洋和大气管理局提供的资料显示,目前在全球范围内,已经发现了 5 个大的海洋垃圾带,其中一个在印度洋,两个在大西洋,两个在太平洋。

全球五大海洋垃圾带示意图。

这些垃圾带中,污染状况最严峻的当属位于北太平洋亚热带环流范围内的北太平洋垃圾带 (NPGP),又名 「大太平洋垃圾带」(GPGP) 或 「太平洋垃圾旋涡」。

受北赤道洋流、北太平洋暖流、黑潮及其续流和加利福尼亚寒流的影响,北太平洋海域上漂浮着大量被困在中心海域且难以被自然降解的海洋垃圾 (绝大多数是塑料),久而久之形成了巨大的垃圾带。

北太平洋垃圾带示意图。

2018 年,荷兰非营利组织 「海洋清理」(The Ocean Cleanup) 的研究人员在 《自然》 杂志发表文章。他们通过船只采样和飞机摄影得到数据,预测在北太平洋垃圾带 160 万平方公里的区域内,漂浮着 7.9 万吨海洋塑料垃圾。

2018 年,「海洋清理」 的研究人员在 《自然》 杂志发表的文章标题和摘要截图。

但据美国 《国家地理》 杂志介绍,难以估算 「北太平洋垃圾带」 具体由多少塑料垃圾组成。这不仅是因为北太平洋亚热带环流规模庞大,科学家无法进行拖网捕捞,还因为并非所有塑料垃圾都漂浮在海面上,一些密度更大的塑料垃圾可能会沉入海面几厘米甚至几米深。

中国国家海洋环境监测中心和美国国家海洋和大气管理局各自撰写的科普文章中都提到,海洋塑料垃圾中不仅有诸如渔具和鞋子这般体积较大的垃圾,还存在直径小于 5 毫米的塑料颗粒,即微塑料。它们大多是塑料垃圾在紫外线、波浪、风力等作用下,逐步老化破碎分解形成的塑料颗粒,并非总是肉眼可见,但会使海水看起来像 「一锅浑浊的汤」。

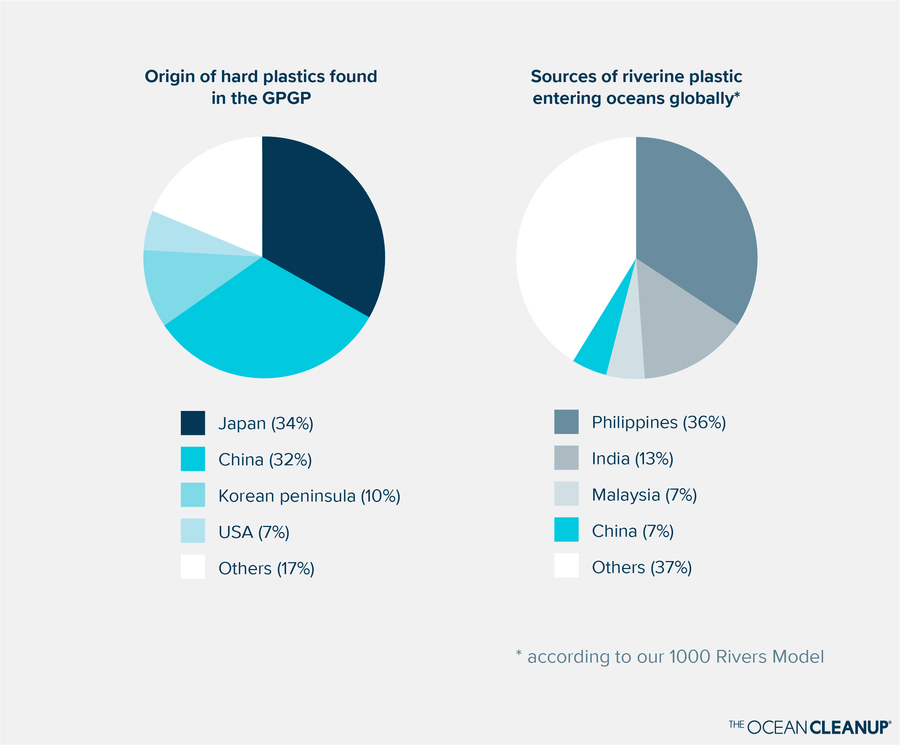

至于海洋塑料垃圾的来源,一篇发表在 《科学》 网站上的文章认为,绝大多数流入海洋的塑料来自河流。在数量上,排放量最多的国家是菲律宾,占到了总数的 36%,其次是占 13% 的印度,然后是马来西亚和中国。就人均而言,中国人均排放的塑料垃圾数量为 0.05 千克/人,在参与排序的 159 个国家或地区中排名第 64 位。美国排在第 88 位。

对此,上海市海洋湖沼学会理事长,华东师范大学河口海岸学国家重点实验室教授、海南研究院执行院长李道季有不同的看法。他在接受 「澎湃明查」 采访时表示:「河道中的垃圾大多沉积在河底或河口,只有不到 5% 的垃圾会漂起来,才有可能进入海洋。」

2020 年,李道季在 《中国环境报》 发表文章,认为将河流作为海洋塑料垃圾主要来源的说法大多建立在文献数据和模型估算基础上,但模型中的条件与实际环境状况存在着不同程度的偏差,例如模型中对不当垃圾处置量、水体通量、大型和微型塑料垃圾比例的估算可能过于简单,忽略了不同地区的不同水体在不同时段和条件下的特征,而这些特征可能对河流塑料垃圾向海洋的输送量产生重大影响。

文章提到,2017 年到 2018 年,中国对长江口及邻近海域开展了连续 3 个季节的悬浮微塑料监测,并在 2019 年夏季对中国辽河、海河、黄河等 10 条河流河口微塑料进行采样。估算结果显示,2017 至 2018 年,中国长江年输送塑料垃圾量 (包括衣物纤维等) 为 3.7 万至 4.6 万吨。2019 年,中国 10 条河流的微塑料年入海量约为 126.40 吨至 167.41 吨,塑料垃圾的年入海量为 5750 吨至 7600 吨。这些数据远小于当时国际刊物上发表文章中的估算数量。

李道季认为,造成太平洋上垃圾堆积的原因多样——发达国家以往向海洋排放的塑料垃圾经年累积,日本福岛地震引发的海啸将地面上的塑料卷入海洋,都有可能成为海上塑料垃圾的来源。

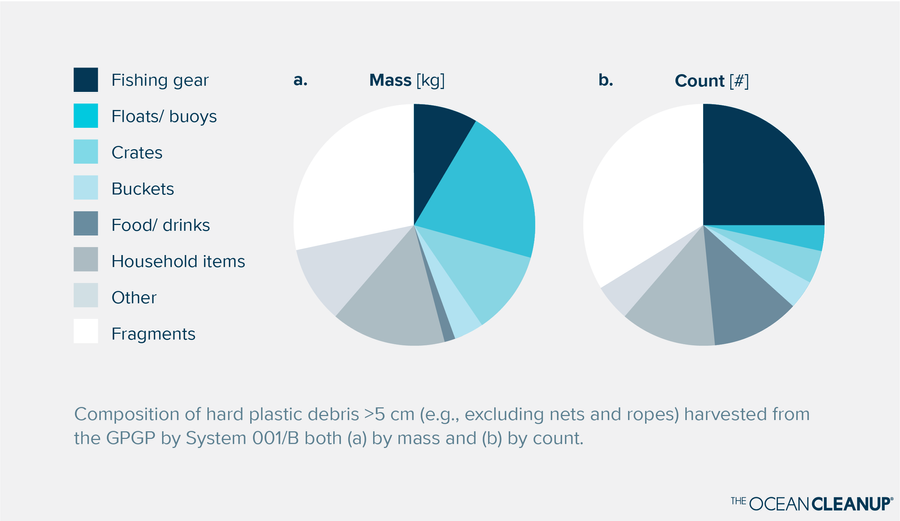

2022 年 9 月,「海洋清理」 组织在 《自然》 杂志上发表的另一份研究报告指出,他们在对 2019 年打捞的来自北太平洋垃圾带的塑料垃圾进行分析后发现,有 75% 至 86% 的物品来自海上捕鱼活动。

北太平洋垃圾带塑料垃圾分类示意图。图片来源:Ocean Cleanup 网站。

这些塑料垃圾中,有 230 个带有可识别的不同语言文字、品牌标志或其他线索 (如地址) 的塑料物体。在对这些物体进行单独检查后,研究人员发现,物品中标明的主要原产国/地区是日本 (34%),其次是中国 (32%)、朝鲜半岛 (10%) 和美国 (7%)。这些国家或地区大多不被认为是河流塑料排放到海洋的主要来源,却是北太平洋地区工业化捕鱼活动的主要场所。

北太平洋垃圾带塑料垃圾国别来源示意图。图片来源:Ocean Cleanup 网站。

海洋垃圾带治理

近年来,为了减少海洋垃圾,国际社会在制定环保政策、减少塑料垃圾、引导绿色消费、清理海洋行动等多方面采取了诸多措施。例如,联合国在 2012 年可持续发展大会上制定了要成员国在 2025 年实现 「大幅度减少海洋垃圾」 的目标,通过 UNEP 平台制定了监测河流和湖泊中塑料的统一方法指南、建立了全球塑料污染和海洋垃圾伙伴关系 (GPML) 数字平台并发起了 「清洁海洋」 运动;东盟在 2019 年通过了 《东盟地区打击海洋废弃物曼谷宣言》,并基于这一承诺于 2021 年启动了 《打击海洋废弃物区域行动计划》,力图从生产、制造、消费、处置和回收环节全方位减少塑料对环境的影响;「海洋清理」 等环保组织则联合业界和学界的力量,在对海洋垃圾进行回收打捞的同时,对河流中的塑料垃圾进行拦截和检测。

在中国,为推进海洋垃圾污染治理,相关部门制定了全链条塑料污染治理策略,围绕水体治理出台了一系列政策文件,部署了多项任务举措。例如,中国国家发展改革委、生态环境部在 2021 年发布了 《「十四五」 塑料污染治理行动方案》,大力推进塑料污染治理,从源头减少海洋塑料垃圾产生。全国人大在 2023 年审核并通过了 《中华人民共和国海洋环境保护法》(第二次修订),明确了禁止在岸滩弃置、堆放和处理固体废物,要求采取有效措施防止固体废物进入海洋,并建立了海洋垃圾监测、拦截、收集、打捞、运输、处理体系,明确了海洋垃圾管控区域。该法已于 2024 年 1 月 1 日起正式施行。

在美国,减缓海洋污染的行动主要围绕预防、清除、研究、监测、响应和协调等六个步骤展开。美国国家海洋和大气管理局在 2006 年基于 《海洋废弃物法案》 成立了首个 「海洋废弃物项目」,并于 2012 年推出海洋废弃物监测和评估计划 (MDMAP)。美国国家环境保护局在 2024 年底推出了一系列政策,就防止塑料垃圾进入水体和海洋的目标制定了加强监测、丰富信息、增加并协调微塑料/纳米塑料研究和大型塑料迁移、降解和影响研究等方案。

上述举措已在多大程度上减轻了全球海洋垃圾污染,尚未形成全局性认知。李道季表示,由于缺乏统一的监测标准,且缺乏资金、人力、技术和法律框架的支持,想要长期、连续地监测海洋垃圾的污染状况十分困难。此外,受天气、海流、季节变化等因素影响,研究人员即便做了研究,也很难控制变量,结果可能存在较大误差。

但这不是说进行监测与研究毫无意义。「发布了的数据是有参考价值的,只是不能作为给一个国家定性的工具。」 李道季补充道,「清理海洋垃圾带,首先要通过立法、教育,从源头上杜绝塑料垃圾进入环境。」

(澎湃新闻)

文章转载自东方财富