当苹果公司首席执行官蒂姆·库克 5 月初对投资者表示 「未来在美国销售的 iPhone 将主要由印度制造」 时,这一表态引发了不小的轰动。在 「加州设计,中国制造」 的全球分工格局已持续二十多年的背景下,如果 iPhone 主产地从中国变为印度,那仿佛意味着经济全球化正在发生前所未见的板块漂移,足以产生地动山摇的后果。

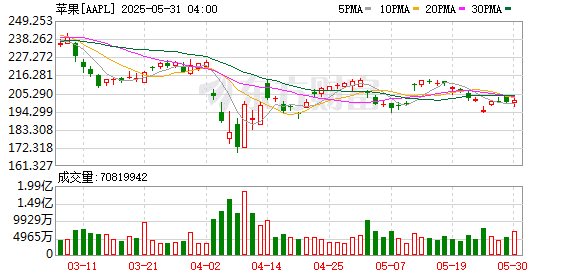

在某种程度上,这种变化确实正在发生。苹果正在稳步扩大其在印度的产业链供应链布局,其主要供应商富士康也正在全印多地投建大型生产园区。数据显示,2024 年 3 月到 2025 年 3 月,在印组装的 iPhone 总价值已达 220 亿美元,同比激增近 60%,占全球产量的 20%。

然而,仅有 「动作」 并不等于 「变革」。

苹果在印度的布局,目前还很难称之为其产业核心动力源的转移,而更像一种谨慎的多元化策略,这可以被视为具有保险性质的 「产业备份」,而非真正的替代。如果消费者撕掉那些贴着 「印度制造」 标签的 iPhone 包装,他们仍会发现满满的中国印记——零部件、供应商、制造工艺全部都来自中国。

尽管印度近年来在提升制造能力方面取得了一定进展,但距离真正替代中国在 iPhone 制造体系中的地位,依然相去甚远。关键问题不在于印度缺乏雄心,而在于缺乏完善的产业生态。

苹果与中国的关系,从来不是简单的离岸外包关系,更是一种深度 「共建共生」 的互动过程。过去二十年,苹果不仅接入了中国的制造体系,并深度参与了这一系统的构建,同时也被这一系统所塑造和影响。

曾长期担任英国 《金融时报》 科技记者的帕特里克·麦吉 (Patrick McGee) 在其有关苹果公司的新书中提到,苹果投入巨大,推动在华培训工人、引入先进工艺,并搭建产线、培育供应链。为了满足产品设计的极致要求,比如铝制外壳的精密着色、塑料透明度的无瑕,苹果曾专门派遣工程师团队赴华培训工人。他指出,自 2008 年以来,苹果已在中国培训超过 2800 万人次的工人,累计投入数百亿美元。

与此同时,中方的配合和协助也使苹果颇为满意,愿意不断追加投入。例如,苹果需要新设备时,中国供应商无需通知即可连夜完成更换。这就是为什么苹果可以与比亚迪、立讯精密、歌尔股份、闻泰科技等中国本土龙头企业形成了高度紧密的合作网络。

「中国果链」 是一个高度整合、反应极快、执行力强的制造生态系统。这一体系,是中国制造业体系在和苹果合作中逐步打造并不断迭代完善而成的,目前尚无其他国家能够复制。

印度正在努力追赶,但到目前为止,其所扮演的角色,仍是 「最后拧紧螺丝」 的终端组装者,还没有触及价值链的核心环节。几乎所有用于印产 iPhone 的关键零部件——芯片、传感器、显示屏、摄像头等,仍然来自中国或中资企业的供应商。如果中国发生供给波动,无论是由于贸易战、地缘政治摩擦,还是其他类型的突发事件,印度都注定难以顶上这一空缺。显然,印度当前还不具备相应的产能、规模与速度。

更深层的问题,并不仅仅是生产线的问题,而是印度所面临的结构性挑战:首先,印度企业规模偏小,缺乏资本支撑。 相较于中国的制造企业,印度多数本土厂商规模较小,资金实力有限,缺乏必要的规模经济,生产效率较低,质量控制和垂直整合能力也尚未达到苹果的标准。

其次,内需市场有限,难以支撑全链条布局。与中国庞大的本地电子消费市场不同,印度电子产品本土需求规模有限,同时也缺乏出口竞争力,缺乏形成 「制造—消费—再投资」 正循环的能力。这使得全球供应商对在印深度落地缺乏足够动力,大多数仅关注完成最终组装任务。

第三,产业配套生态不成熟。印度尚不具备中国式密集的模具制造商、零部件供应商与物流体系。尽管莫迪政府已推出了若干激励政策,推动基础设施建设,但距离形成成熟的产业集群仍有较长距离。

当然,这并不意味着印度就没有出位的机会。历史上,日本、韩国乃至中国,都是从引进外资企业起步,逐步形成本土产业能力,并最终发展出具有全球竞争力的企业生态。如果印度愿意在这一条道路上耐心耕耘、持续投入,它也有可能在未来建立自己的 「制造奇迹」。但这需要的不仅是政策与决心,更是时间。

对苹果来说,全球布局的多元化已成刚需。特朗普政府的贸易战以及新一轮 「25% 关税」 言论,再次提醒苹果:单一依赖中国制造体系的风险正在加剧。因此,苹果选择了它最擅长的平衡策略。

它在印度投资、在越南开设新产线、从台积电美国工厂采购芯片,塑造出 「去风险」 的姿态。但现实是,绝大部分 iPhone 的生产仍深度依赖中国的供应能力、组织协调力和制造文化。

在这种背景下,印度不是取代中国,而是对其形成一定 「补充」 作用——为苹果提供谈判筹码、后备产能,以及面向公众发出 「产业链供应链多元化」 的信号。

印度能否成为全球制造业的重要支柱,仍有待时间验证。它拥有年轻的劳动力、积极的政策环境和一批积极进取、渴望成功的工程师。但要真正成为苹果产业链的核心,印度需要的不仅是投资和外资,更要培育出自主可控、精密高效的本土制造生态。

如今的 iPhone 供应链,是一个经过数十年沉淀所打造的复杂系统,承载着信任、反馈与极致工艺的积累。要复制这样的体系,不是雄心所能决定的,而是取决于制度、效率、资本与文化的长期合力。

眼下,哪怕 iPhone 包装盒上写着 「印度制造」,但这款全球最具标志性的消费品,其 「灵魂」 依然还在中国。

(毛克疾,哈佛燕京学社访问学者)

(澎湃新闻)

文章转载自 东方财富