来源:

界面新闻

「531」 大限正式来临,中国新能源迎来全面入市新时代。

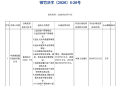

2 月 9 日,国家发改委与能源局联合印发 《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下称 「136 号文」) 提出, 新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。

由于新能源具有固定投资成本占比大、变动成本占比小的特点,随着技术进步、造价持续降低,新老项目经营成本差异较大,新能源项目划断 「分治」 一直是业内讨论的重点。

136 号文在明确新能源全面入市的同时,提出以 2025 年 6 月 1 日为节点划分存量和增量项目,即业内简称的 「531」 全面入市节点。

其中,2025 年 6 月 1 日以前投产的存量项目,通过开展差价结算,实现电价等与现行政策妥善衔接,其机制电价按现行价格政策执行,不高于当地煤电基准价。6 月 1 日及以后投产的增量项目,机制电价由各地通过市场化竞价方式确定。

这意味着,存量项目的收益将维持相对稳定,而新增项目在入市后不享受固定电价的 「保护伞」,面临收益下滑的风险,不少企业选择在节点来临前抢先并网。

今年 4 月,华能新能源公司董事长、党委书记赵建勇就在 《中国华能》 刊发文章指出,华能新能源要加快基建进度,争取更多项目在 6 月前实现全容量投产,以纳入存量范围。

据安徽广播电视台报道,国家能源集团安徽铜陵电厂为了尽快投产一批光伏项目,于 4 月 8 日成立 「决胜 530」 党员突击队,4 月中旬,施工进入高潮阶段,光伏区和送出线路工程同步展开,最多时约有 700 名工人同时在现场作业,终于在 5 月 28 日成功并网。

此外,分布式光伏的电价政策面临更大的变化。除了 「531」 入市节点,其在 5 月 1 日前并网的工商业分布式光伏仍可全额上网,获取较高的补贴电价,因此抢装需求更为强烈。

据 《南方电网报》 消息,今年以来,广东新能源发展迅猛,分布式光伏装机容量快速增长,4 月分布式装机创下单月增加 446 万千瓦的历史纪录,累计分布式光伏装机达 3540 万千瓦,同比增长 94%。

5 月 22 日,国家能源局发布的 1-4 月份全国电力工业统计数据显示,截至 4 月底,太阳能发电装机容量 9.9 亿千瓦,同比增长 47.7%;风电装机容量 5.4 亿千瓦,同比增长 18.2%。

据界面新闻计算,1-4 月,中国新增光伏装机容量 10493 万千瓦,同比增加 74.56%;1-2 月、3 月和 4 月新增光伏装机分别为 3947 万千瓦、2024 万千瓦和 4522 万千瓦。4 月单月的新增装机,较去年同期提高了 214.68%。

风电未出现光伏项目类似的抢装潮,但 1-4 月新增装机量也达到了 1996 万千瓦,同比增加 18.53%。

抢装收官,所有的存量项目已落定,目前业内更加关注的是各地的 136 号文细则出台情况,这决定了增量项目的收益预期。

136 号文提出在市场外建立新能源可持续发展价格结算机制,要求各地在 2025 年底前出台并实施具体方案。

在省级规则出台前,由于机制电价、机制电量规模和执行期限等标准的缺失,各地新能源项目投资预期处于不确定的状态。目前,仅有山东省、广东省和蒙东电网出台了相关配套规则。

「从目前出台的山东、广东等省份方案 (征求意见稿) 看,存量项目给了较为明确的边界,机制电量规模参照全生命周期合理利用小时数的剩余小时数执行,电价基本是参照当地煤电基准电价,能够较好起到保障收益的效果。」

在 5 月 20 日,自然资源保护协会 (NRDC) 和厦门大学中国能源政策研究院联合主办的 「电力低碳保供研讨会」 上,NRDC 高级主管黄辉指出,对增量项目而言,尽管电量规模和电价水平逐步退坡并有较大不确定性,但机制电价上设置了上下限,下限基本按照先进电站当期造价折算度电成本,上限则是不低于上年度机制电量竞价结果,一旦进入机制电价后,会有 12 年左右的稳定执行期,也能够起到稳定合理收益预期的作用。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,价格如何合理体现是新能源入市后的焦点问题。这不仅关乎新能源能否持续大规模增长,还涉及成本增加后由谁来承担的难题。在理想市场环境下,如果绿证、绿电、碳交易市场完善,新能源既可以参与电力市场竞争,又能从绿电、绿证、碳交易中获取绿色补偿,这一模式在理论上是可行的。

但 136 号文提出,纳入可持续发展价格结算机制的电量 (下称机制电量),不重复获得绿证收益。这意味着纳入机制电量的新能源发电量,环境价值部分的收益将被替换。

不少业内人士寄希望于地方细则能够将机制电价内将电能量价格和绿证价格区分,新能源发电量仍能享受绿证收益。

但在广东和山东的细则中,机制电量部分均不得卖绿证,也未说明是核发可交易绿证还是不可交易绿证。

林伯强指出,现实情况与理想状态存在差距。目前,新能源全部入市仍面临诸多困难,反映出新能源市场竞争力不足的现状。比如,部分地区的接入困难,一定程度上反映了新能源供电不稳定、成本高的问题。绿证、绿电、碳交易市场也有待进一步推动和完善。

「随着政策的逐步推进,需要进一步考虑 『新能源价格自我蚕食』、价格信号不完整和分布式新能源入市机制等问题。」

中国电科院电力自动化所电力市场室副主任郑亚强调,对此,应该建立分阶段、逐步放开的市场外政策配套体系,针对各市场主体的能力开发相应的品种,建立体现容量支撑价值的电力容量市场机制,建立适应高比例新能源的高频次、标准化的中长期连续滚动交易机制,推动各类型主体全面参与现货市场竞争。

(界面新闻)

文章转载自东方财富