当地时间 6 月 5 日,美国总统特朗普与科技巨头马斯克隔空对骂,直接导火索指向特朗普力推的 「大而美」 税收与支出法案。这场 「史诗级决裂」 将如何撼动马斯克的商业帝国?争端的核心——「大而美」 法案又将对特朗普政府的经济议程和美国的未来财政带来怎样的影响?

每经记者|岳楚鹏 郑雨航 每经编辑|高涵

当地时间 6 月 5 日,一场突如其来的公开 「骂战」 在美国总统唐纳德·特朗普与科技巨头埃隆·马斯克之间爆发,迅速将两人推向舆论的风口浪尖。这场昔日政治盟友间的激烈交锋,其直接导火索指向特朗普力推的一项名为 「大而美」(Big and Beautiful) 的大规模税收与支出法案。

这场口水战不仅升级为人身攻击——马斯克指责特朗普 「忘恩负义」,而特朗普则反击称马斯克 「已经疯了」——更在资本市场掀起巨浪,导致马斯克旗下特斯拉公司市值一夜蒸发逾 1500 亿美元。

这场被外界称为 「史诗级决裂」 的事件,将如何撼动马斯克那横跨电动汽车、太空探索乃至人工智能的庞大商业帝国?更为重要的是,这场争端的核心——「大而美」 法案,又将给特朗普政府的经济议程以及美国本已沉重的财政未来,蒙上何种难以预测的阴影?

蜜月期终结,「大而美」 法案成为争论焦点

特朗普与马斯克之间曾经的 「蜜月期」 如今看来恍如隔世。

回溯至 2024 年 7 月,特朗普遇刺后,马斯克便公开表示了对其的支持。在 2024 年大选期间更是斥资近 2.5 亿美元,助力特朗普重返白宫。特朗普在重返白宫的几天后,便任命马斯克领导新成立的政府效率部,意在借助后者的商业才智削减政府开支。。

在特朗普第二个总统任期的最初几周,马斯克一度成为其政府中最耀眼的明星之一,两人甚至在今年 2 月联袂出席福克斯新闻的采访,并相互称赞。

然而,政治舞台上没有永恒的友谊,利益的指针一旦转向,昔日的盟友亦可能反目成仇。仅仅在特朗普于白宫正式欢送马斯克卸任政府效率部负责人 (马斯克仅领导该部门 130 天) 数日之后,双方的关系便因 「大而美」 法案而急转直下,其决裂速度之快,被部分外媒称为 「惊人」 的 「史诗级决裂」。

这场冲突的核心,无疑是特朗普政府倾力推动的 「大而美」 法案。这份据称超过 1000 页的法案,其核心内容主要集中在两个方面:一是大规模削减税收,同时削减在医疗补助、食品援助、教育以及清洁能源等领域的政府开支,并将节省下来的资金用于加强军事与边境安全;二是提高联邦政府的债务上限,以便继续借款偿还国家债务。

对马斯克而言,该法案中数项条款犹如直接的 「宣战」。其中,取消对电动汽车购买者最高 7500 美元的联邦补贴,并转而要求现有电动汽车车主每年缴纳 250 美元的年费。这无疑将对全球最大的电动汽车制造商之一的特斯拉的销售前景构成直接冲击。这触动了马斯克商业帝国的核心利益,也成为双方矛盾爆发的燃点。

他们为何反目?专家解读

多位专家指出,特朗普与马斯克的决裂,其根源在于深刻的利益分歧与政策诉求的落空。

在接受 《每日经济新闻》 记者 (以下简称每经记者) 采访时,上海外国语大学美国研究中心研究员忻华分析认为,马斯克的科技企业未受到特朗普 「大而美」 法案带来的实惠,这是马斯克与特朗普闹翻的重要原因。另一个重要原因是,马斯克期望特朗普政府能继续通过行政措施扶持由其企业主导的电动车行业,但这一期望显然未能实现。

清华大学五道口金融安全中心研究员马天平亦向每经记者表示,特斯拉等新能源科技企业难以从 「大而美」 法案的现有框架中直接受益。法案的实施,短期内无疑会对特斯拉造成冲击,尽管其长期市场影响力仍取决于产品成本与消费者接受度。

马斯克本人也毫不掩饰对该法案的极度不满,他在社交媒体上公开将其斥为 「令人作呕的怪物」,指责其是政治妥协的产物,而非真正意义上的财政改革。

「马斯克因素」:特斯拉股价震荡、品牌受损

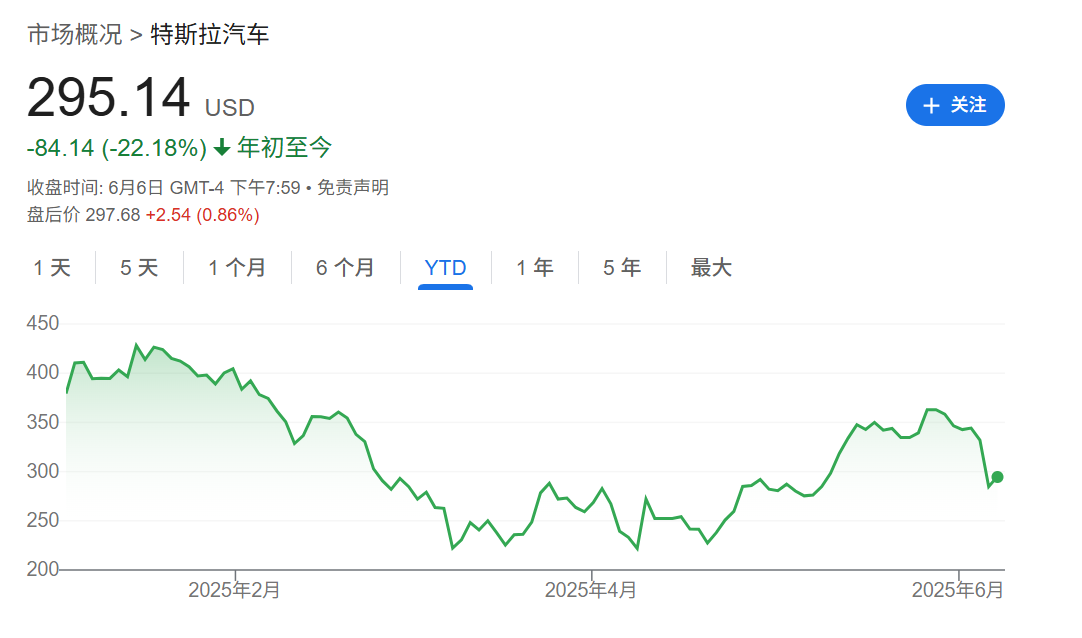

特朗普与马斯克之间的公开冲突,首当其冲的受害者便是特斯拉。在 6 月 5 日双方激烈互怼之后,特斯拉的市值在短短一夜之间蒸发超过 1500 亿美元 (约合人民币 10764 亿元),创下了该公司单日市值缩水的最高纪录。尽管在随后传出双方可能通话的消息后,特斯拉股价有所回升 (6 月 6 日收涨 3.65%),但这短暂的波动足以显示市场对这场顶级政商冲突的敏感与忧虑。

投行 Wedbush 的董事总经理、知名科技股分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 向每经记者指出,这场 「口水战对任何人都没有好处」。投资者普遍担心,马斯克与特朗普之间友谊的终结,可能会改变未来几年特斯拉在自动驾驶等关键领域所面临的监管环境。

事实上,马斯克本人的公众形象及其政治姿态,早已成为影响其商业帝国的一把双刃剑。此前在他短暂担任政府效率部负责人期间,其部分言行已引发公众反感,并对特斯拉的品牌声誉和产品销量造成了负面影响。根据 Axios Harris 民意调查的数据,在 「最受美国人关注的公司声誉」 百强榜单中,特斯拉的排名已从 2021 年的第 8 位大幅下滑至第 95 位,SpaceX 的排名也从第 5 位跌至第 86 位。

这种品牌形象的受损,叠加市场竞争的加剧,直接体现在特斯拉的销售数据上。研究公司 New Automotive 的数据显示,特斯拉在英国、德国和意大利的销量已连续五个月下滑。特斯拉在今年 4 月发布的 2025 年第一季度财报,也印证了这一困境。由于汽车交付量的骤减,公司的营收、利润等核心财务指标均大幅低于市场预期。这一惨淡的业绩,也促使马斯克在财报会议上表态,将从政府事务中抽身,重新将工作重心聚焦于特斯拉的业务运营。

回顾特斯拉股价表现,虽然曾在 2024 年 12 月因市场对新一届特朗普政府的利好预期而创下历史新高,但截至今年 6 月 6 日,其股价已较彼时的 479.86 美元高点下跌了 38%,年内跌幅超过 22%,表现远逊于同期上涨约 2.25% 的标准普尔 500 指数。

此次冲突中,特朗普的威胁不仅指向特斯拉,也波及了马斯克的另一核心资产——SpaceX。这两家公司均是马斯克巨额财富的主要来源,并且都从美国联邦政府的合同与补贴中受益匪浅。然而,与特斯拉不同,SpaceX 与美国的国家航天及国防战略紧密相连。

对此,马天平向每经记者表示,特朗普政府不太可能真正对特斯拉或 SpaceX「下死手」,双方更多的是商人思维下的利益博弈。但他同时强调,此次事件之后,即便双方关系出现缓和,也难以完全恢复到从前的状态。忻华则指出,鉴于特朗普的总统身份,如果其执意要对马斯克旗下企业采取不利措施,马斯克恐怕难以直接阻挠,届时或只能诉诸法律途径,如提起行政诉讼,或寻求国会中反特朗普派系的支持。

「大而美」 的赌局:债务螺旋与对增长高风险的押注

特朗普与马斯克此次冲突的根源——「大而美」 法案本身,也因其激进的经济政策主张而备受争议。该法案的核心在于通过大幅削减企业和个人所得税,同时削减在社会福利和清洁能源等领域的政府支出,以此刺激经济增长。然而,这种政策组合拳的另一面,则是不可避免地需要通过提高债务上限来弥补财政收入的减少。

这份法案已于上月在美国共和党人占据多数的国会众议院以微弱的一票优势艰难通过,其引发的争议远未平息。根据无党派的美国国会预算办公室 (CBO) 的最新评估,众议院版本的 「大而美」 法案若得以实施,将在未来十年内导致美国预算赤字额外增加 2.42 万亿美元。CBO 预计,与基线预测相比,到 2034 年的十年间,联邦政府收入将因此减少 3.67 万亿美元,而支出仅减少 1.25 万亿美元。

对于美国本已高企的政府债务而言,「大而美」 法案的减税增债特性无疑是雪上加霜。忻华向每经记者分析指出,大幅度减税将直接导致政府财政收入锐减,迫使其不得不寻求其他收入来源,而最直接的方式便是增加借债。因此,该法案若付诸实施,虽然短期内可能会在一定程度上增强美国的市场活力,但其代价将是美国政府债务负担的急剧攀升。

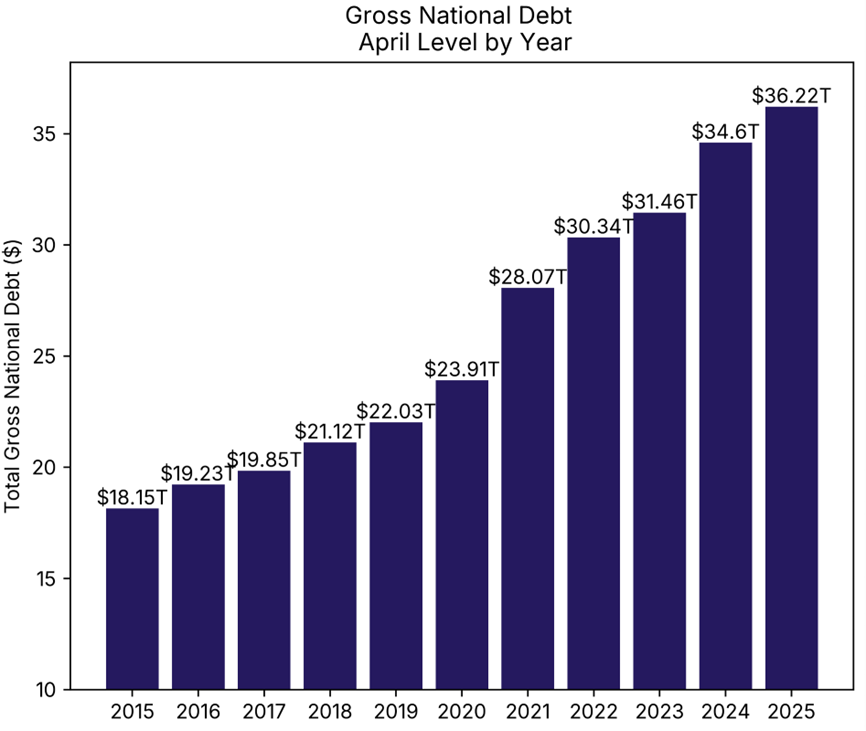

值得注意的是,该法案还计划将美国目前约 36 万亿美元的国家债务上限再提高 4 万亿美元。美国财政部已明确表示,需要在今年夏天之前获得这笔新增的借款授权,以确保国家能够按时支付各项账单。此前,CBO 已多次发出警告,如果国会无法及时提高债务上限或暂停其生效,美国联邦政府最早可能在今年 8 月便面临没有足够资金履行支付义务的窘境,从而引发潜在的债务违约风险。根据财政部的最新数据,美国国债总额已经超过 36.2 万亿美元,早已突破了今年 1 月 2 日恢复生效的 36.1 万亿美元的法定上限,目前财政部正依靠 「非常规措施」 来维持政府运转。

持续膨胀的政府债务以及由此引发的对财政可持续性的担忧,也对美元的国际地位构成了潜在威胁。渣打银行在最新的研究报告中指出,如果特朗普政府推行的关税和税收政策未能有效提振经济增长,反而进一步加剧了美国的债务负担,那么美元在明年面临 「重大」 下跌的风险将显著上升。

渣打银行 G10 外汇研究主管史蒂夫·英格兰德亦警告称,「当经济或金融市场出现动荡时,一个国家累积的外部负债越多,其货币面临的下行风险就越大」。如果 「大而美」 法案下的减税政策未能推动增长,那么外国债权人对美国债务可持续性的疑虑将会加深,「风险溢价很可能表现为美债收益率上升或美元走弱」。

从本质上看,「大而美」 法案代表了特朗普政府在经济政策上的一场高风险赌局:即寄望于通过激进的减税措施能够刺激出足够强劲的经济增长,从而抵消因税收减少和债务增加所带来的财政压力。然而,美国政府的这场赌局成功与否不仅取决于政策设计,更受到国内外宏观经济环境、市场信心以及国际资本流动等多重复杂因素的影响。在当前全球经济复苏乏力、关税战阴云笼罩、地缘政治风险加剧以及主要经济体货币政策面临转向的复杂背景下,这场赌局的结果充满了高度的不确定性。

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

封面图片来源:视觉中国

文章转载自 每经网