作者:

高江虹

「比赛第一,友谊第十四。」 江苏省城市足球联赛 (以下简称 「苏超」),正迅速 「走红」 全国。

21 世纪经济报道记者发现,「苏超」 声势愈发迅猛,影响力也从网上蔓延至线下消费市场及资本市场,多个与体育沾边的上市公司尤其是江苏上市公司股价大涨。

江苏地区股表现活跃 (截至 6 月 6 日收盘)

截至 6 月 6 日收盘,累计共有 12 只江苏地区标的录得涨停,在整个涨停股中占比近两成。其中,共创草坪成功晋级 5 连板,华脉科技获 3 连板,新联电子、苏利股份等多股也录得 2 连板。康丽源涨 28.1%,双象股份涨 12.1%,中体股份涨 9%。

金陵体育5 月 28 日股价还只有 14.4 元,连续三个交易日 「20CM」 涨停。截至 6 月 6 日收盘涨幅为 8.92%,该股热度飙升至同花顺A 股热股榜第一,5 月 29 日以来,金陵体育股价累计涨幅达 122.22%。

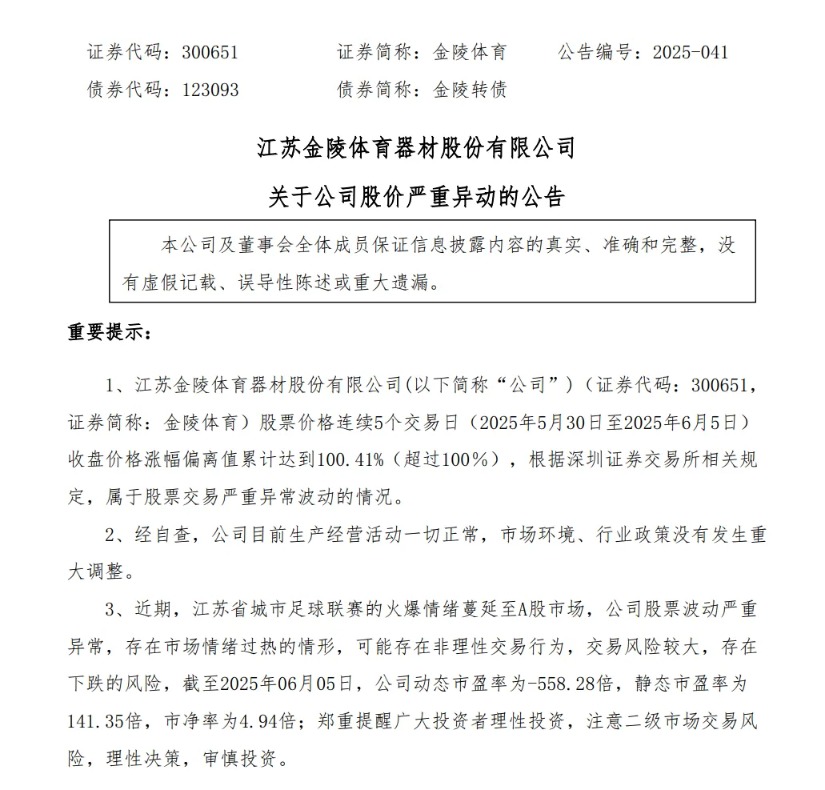

6 月 6 日晚金陵体育发布股价严重异动公告

「苏超」 正以 「全民狂欢」 的姿态,重塑中国体育经济的版图。这背后究竟有何秘密?

9 万人入场,上座率超中甲联赛

2025 年 6 月 1 日,盐城奥体中心涌入 22613 名观众。同日,300 公里外的徐州奥体中心一样热闹,22198 名观众见证徐州与宿迁新一轮 「楚汉之争」。即使暴雨也难以阻挡南京市民的看球热情,当天 15669 名观众冒着大雨看完南京与无锡的对决……

这是被网友戏称为 「苏超」 的江苏省城市足球联赛第三轮比赛盛况。六场比赛共吸引 9 万多名观众入场,场均 15025 人,上座率远超中甲联赛。这样的上座率让不少职业足球联赛组织者感到惊讶。毕竟场上的主角并非国际巨星,而是来自江苏省 13 个城市的本土球员——有大学生、外卖员,也有前职业球员。

但就这么一个省级足球联赛,自 5 月 10 日揭幕以来话题度超高,目前抖音话题 #江苏城市联赛 #播放量达 14.2 亿,虎扑 App 的 「江苏联」 频道,上线首日访问量即破百万。

「没有假球,没有黑哨,只有恩怨,全是德比」

2021 年,江苏苏宁足球俱乐部解散,江苏足球陷入长达四年的职业赛事真空期。但其民间足球热情基础仍在,一次偶然试水点燃了 「苏超」 诞生的火花。

2024 年 12 月,江苏省体育局策划的南京与苏州足球对抗赛意外引发热潮。两回合比赛涌入数万观众,国际级裁判马宁执法的场景让江苏省领导萌生了更大胆的想法:「为何不让 13 个城市一起打联赛?」

短短半年后,「苏超」 破茧而出。2025 年初夏,随着江苏省政府工作报告中 「开展全省城市足球联赛」 的部署落地,一个以 「全民参与+城市荣誉」 为理念的足球联赛应运而生。

苏超联赛的基因中带着鲜明的江苏特色。参赛的 13 支队伍来自江苏所有地级市,它们全部跻身全国 GDP 百强城市,是全国唯一全部地级市 GDP 超 3000 亿元的省份。这为赛事提供了坚实的经济基础。

「散装江苏」 的网络标签被赛事策划者巧妙转化为核心竞争力。赛事组织者敏锐捕捉到各城市间的文化张力。比如南京与南通之间 「谁是真南哥」 的地域身份认同较量,宿迁与徐州之间的 「楚汉千年巅峰之争」 历史渊源。扬州与镇江的长久以来在饮食文化上的比拼,化为绿茵场上的 「早茶组合」,与同是沿海城市的连云港与南通组成的 「海鲜兄弟连」 相映成趣。

「没有假球,没有黑哨,只有恩怨,全是德比」 的球迷口号,道出了这项赛事的核心吸引力。参赛门槛的开放性更强化了全民参与属性——516 名注册球员中,职业球员仅 29 人,其余是 85 名大学生、69 名高中生以及 337 名来自各行各业的业余球员,年龄跨度从 16 岁到 40 岁。低至 10 元的门票定价也点燃了众多本地居民的观赛热情。加之当地官媒主动下场玩梗,掀起人们讨论的热潮。赛场内外的讨论、玩梗、自嘲纷飞,这场省级业务赛终于在线上线下玩成流量盛宴。

赛事流量变为经济 「留量」

有了关注度,就自然带来了可观的经济效益。酒店和餐饮是最直接的受益方。去哪儿旅行数据显示,截至目前,在 「苏超」 常规赛期的 5 月至 8 月,入住江苏酒店的预订量较去年同期增长 21%。

记者注意到,酒店预订热度正在逐渐升温。同程旅行的数据显示,「苏超」 首轮比赛日,赛场周边酒店预订热度同比增长超过 10%,第二轮比赛时,赛场周边酒店的预订热度同比增长超过 20%,而到了第三轮比赛,赛场周边的酒店预订热度已经增长超过 35%。比如 5 月 31 日,徐州市 VS 连云港市比赛时,徐州市奥体中心体育场周边 3 公里范围内的酒店预订热度同比增长 36%。6 月 1 日,泰州市 VS 南通市的比赛让泰州市体育公园体育场周边 3 公里范围内的酒店预订热度同比增长 38%。

端午假期,赛事经济效应达到高峰。南京三天接待游客 568 万人次,实现文旅消费收入 31.3 亿元;常州对扬州市民免去部分景区门票,吸引 15 万人次跨城消费;最近一周,「看球酒吧」 相关关键词搜索量环比大增 407%,「洗浴娱乐自助餐」 一站式观赛消费体验也备受青睐。「苏超」 的观赛热潮也激发了市民的运动细胞,江苏地区 「足球」 关键词搜索量同比增长 187%,「儿童足球培训」「室内足球场」 等成为热搜关键词。

不知是否有苏超的影响,今年前五个月,江苏的体育用品相关企业注册量竟略高于全国同期增速水平。企查查数据显示,国内现存体育用品相关企业 1352.37 万家,江苏省现存 45.12 万家体育用品相关企业,居全国省份存量中游。截至目前,今年前 5 月全国注册 173.52 万家,同比增长 5.78%。其中江苏前 5 月注册 3.46 万家,同比增长 6.35%,略高于全国同期增速水平。

可以说,「苏超」 创造了一场全民体育消费新范式。

苏超爆火背后,是否有高人?

网上纷纷猜测,苏超爆火背后肯定有高人。体育产业专家付政浩,曾深度参与打造贵州 「村 BA」 流量盛宴,他指出 「苏超」 的走红路径与 「村超」「村 BA」 高度相似。其核心流量密码在于:策划先行、地方政府积极推动、平台深度合作、地方媒体集中造势、激发乡土情怀、引导全民参与共创热点。通过 「事件策划+平台推流+热搜霸榜」 的组合拳,成功制造了一场全民关注的现象级事件。

更值得关注的是,这类 「流量盛宴」 正展现出强劲的经济转化能力。

以珠玉在前的贵州 「村超」 为例:赛事举办两年来,榕江县累计接待游客突破 1700 万人次,实现旅游综合收入近 200 亿元。仅 2024 年,当地就新增新媒体账号超 1 万个,联合电商企业举办短视频和直播带货大赛 50 余场,网络零售额超 2 亿元,同比激增 87.19%。同时,「村超」 品牌效应持续释放,有力拉动了产业招商,累计新增产业到位资金逾 14 亿元。

这股热潮并非偶然,其背后是国家层面与地方政府的战略推动。付政浩分析,自 2023 年起,国家体育总局便有意识地培育 「赛事经济」。今年更联合多部委密集出台政策文件,旨在通过文体旅深度融合、推动体育赛事 「进景区、进街区、进商圈」,从而有效刺激消费。越来越多的地方政府正将打造特色体育赛事作为重要抓手,通过文体旅融合展示地方文化,最终实现拉动内需的目标。可以说,发展赛事经济已成为当前全国上下提振消费的重要共识和新思路。

「苏超」 的实践,则创造性地探索了 「情绪消费-产业链激活」 的新范式。 赛事本身衍生出如 「赢球庆功宴」「输球安慰酒」 等消费模式,将球迷情绪与消费行为紧密关联。盐城向客场球迷赠送景区门票与特色美食,常州中华恐龙园对扬州球迷实施免票政策等举措,有效构建了 「从赛场引流到文旅消费」 的闭环生态,实现了情绪的 「变现」。

其实无论是专家还是普通观众,普遍认同 「苏超」 的竞技水平和观赏性并非顶尖。其爆火的核心,在于提供了极其强烈的 「情绪价值」。

中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄指出,当前国内高水平观赏性赛事供给不足,而 「苏超」 这类创新性群众赛事,精准迎合了大众的情绪需求,打造了融合型的消费场景,因此在特定背景下备受欢迎。

中国旅游研究院院长戴斌进一步强调,「情绪价值」 正成为驱动文旅市场增长的新引擎。这要求市场提供更加多元化、个性化、品质化的产品与服务。让游客深度沉浸于体育赛事营造的独特氛围与情感连接之中,无疑是满足这一需求、激活消费潜力的有效路径。

然而,聚焦于 「情绪价值」 的消费模式也引发了对其可持续性的深刻思考。

付政浩直言不讳地指出,仅靠情绪消费和业余球队,很难支撑一项赛事长红超过三年。「村超」 当前的热度已不及两年前,「苏超」 的热度能持续多久同样存疑。能长久存续的体育赛事需要观赏性、话题性和正规性,这离不开众多专业人士的深度介入。尽管 「纯粹真实」 是苏超吸引球迷的重要原因,但业余球员兼职为主的模式,在训练质量和竞技水平提升上存在瓶颈。「当新鲜感消退后,赛事质量将决定观众留存率。苏超需要平衡业余参与和专业水准的矛盾。」

「苏超」 的火爆也让其他省市跃跃欲试,但复制其成功模式并非易事。

北京体育大学体育休闲与旅游学院院长蒋依依认为,江苏独特的 「十三太保」 格局——各市经济实力均衡又竞争激烈——是苏超成功的关键社会学基础。

她进一步指出,苏超与贵州村超、村 BA 或文昌村排等存在显著差异:后者更像是体育文旅综合体的延展,高度依赖外地游客流量;而苏超更依赖常态化的本地观众基础,其核心驱动力源于本土强大的群众消费力。这种均衡的经济结构和深厚的本地消费土壤,并非所有省市都具备。蒋依依建议各地应因地制宜,寻找适合自身的体育赛事切入点,创新比赛形式,挖掘并创造新的情绪价值吸引消费者体验。

苏超联赛的爆火,无疑为中国体育产业开辟了新思路,生动诠释了 「情绪价值」 驱动消费的巨大潜力,也为文体旅深度融合提供了新样本。它成功复制了 「村超」 的流量密码,更在激活本土消费链上做出了创新探索。然而,其依赖 「情绪消费」 的短暂性、业余性与专业化的内在矛盾,以及高度依赖特定区域经济文化土壤的不可复制性,都为其长远发展蒙上了不确定性的阴影。

在足球与民生交融、竞技碰撞地域文化的宏大叙事下,如何平衡 「流量」 与 「留量」、如何协调 「纯粹」 与 「专业」、如何找到真正可持续的、符合地方特色的发展路径,将成为这场全民狂欢能否持续改写中国城市体育经济发展逻辑的关键命题。

(21 财经)

文章转载自东方财富