来源:

券商中国

截至 6 月 6 日,债券 ETF 的总管理规模首次突破 3000 亿元,再创历史新高。

数据显示,截至 6 月 6 日,债券 ETF 总管理规模已升至 3043 亿元,再创历史新高,成为当前震荡市场中资金追逐的 「低波稳健」 配置主线。随着利率中枢缓步下行,债券 ETF 正在迎来前所未有的发展窗口。

业内人士表示,产品层面,债券 ETF 凭借流动性强、费率低、交易高效、结构透明等优势,正逐步取代传统债基,成为资产配置中的重要工具。市场层面,债券资产的长期配置价值正持续释放。业内人士普遍认为,尽管短期内仍面临流动性扰动与政策不确定性,但在票息 「安全垫」 支撑下,优质信用债与核心产业债板块仍具备较强的底仓价值。

收益亮眼,头部产品加速扩容

券商中国记者注意到,债券 ETF 在过去一年表现亮眼。截至 6 月 6 日,博时上证 30 年期国债 ETF 和鹏扬中债-30 年期国债 ETF 过去一年分别上涨 14.52% 和 14.40%,成为业内关注的焦点。此外,博时中证可转债及可交换债券 ETF、海富通上证 10 年期地方政府债 ETF、国泰上证 10 年期国债 ETF、富国中债 7—10 年政策性金融债 ETF 以及华夏上证基准做市国债 ETF 等产品的涨幅也均超过了 6%。

规模方面,债券 ETF 整体呈现 「马太效应」 与 「梯队分化」 并存的格局。数据显示,截至 6 月 6 日,富国中债 7~10 年政策性金融债 ETF、博时中证可转债及可交换债券 ETF、鹏扬中债-30 年期国债 ETF 和海富通中证短融 ETF 等四只产品的近一年新增规模均超过 100 亿元,分别增长 329.49 亿元、242.16 亿元、161.29 亿元和 150.29 亿元,增量几乎全部来自申赎净流入,反映出机构投资者与高净值客户对稳健收益资产需求的集中爆发。

数据显示,5 月,全市场债券 ETF 的管理规模增长超过 400 亿元。截至 6 月 6 日,债券 ETF 总体管理规模已攀升至 3043 亿元,再度刷新历史纪录。存量产品中,海富通中证短融 ETF、富国中债 7~10 年政策性金融债 ETF 和博时中证可转债及可交换债券 ETF 以 488.95 亿元、481.10 亿元和 340.33 亿元的规模位列前三,对资金吸引力较强。

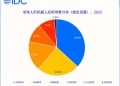

从基金管理机构的角度来看,目前已有 16 家基金公司布局债券 ETF 赛道。其中,海富通基金凭借旗下多款短融与城投债 ETF,掌握了 865 亿元的债券 ETF 管理规模,位居第一;博时基金与富国基金分别以 531 亿元和 481 亿元位列二、三位。

债券 ETF 成高效配置利器

对于债券 ETF 的爆发式增长,沪上一家头部公募的市场部负责人表示,在利率周期由高转低、宏观流动性持续改善的背景下,长期国债及政策性金融债的收益率水平相对稳健,吸引了大量资金配置于期限较长的债券品种。而可转债与可交换债券 ETF 则凭借股债双属性优势,在权益市场回调时同样具备避险和策略布局功能,因而获得了投资者青睐。

从基金管理机构的角度,整体来看,债券 ETF 的管理格局正在向头部机构集中,同时,中小型公募纷纷通过差异化产品延伸策略布局,以期在利率下行周期中获取较为稳定的绝对收益。

沪上一位基金评价人士向券商中国记者分析称,不同于传统债基需 T+1 申赎,债券 ETF 可在二级市场实时交易,满足了投资者对资金流动性的更高要求,尤其在利率波动和资产轮动加快的背景下,其灵活调仓优势愈发凸显。

从成本端来看,债券 ETF 普遍费率较低,且不收申赎费用,长期持有下的综合成本优势明显。同时,产品结构清晰、信息披露及时,每日更新的净值与持仓数据提升了投资透明度,也为专业投资者实施策略交易和组合管理提供了基础工具。

更重要的是,债券 ETF 覆盖的资产类型日趋多元,从超长期国债、政策性金融债到地方政府债、短融产品,再到具备权益属性的可转债 ETF,能够满足不同投资者在久期管理、收益增强及资产配置中的差异化需求。

债市防守价值持续释放

历经大幅调整后,债券配置价值凸显。华夏基金分析称,不少投资者正在底部布局,力求把握长期的 「稳稳的幸福」。以纯债基金为例,纯债基金主投债券,由于票息作为 「安全垫」 的存在,即使资本利得受损,也能在一定程度上避免本金的永久性损失,在长期就有望获得持续向上的较好回报。

华夏基金认为,投资者对债券后续行情无需过度悲观,但在多重因素牵扯、机构各方博弈之下,市场波动幅度可能仍将维持在较高水平。未来债市能否企稳还需观察国内外政策动向、资金面变化以及国内基本面修复情况等因素。

达诚基金的基金经理陈佶表示,当前对于债市最大的阻力在于资金面和后续政府债供给提速的干扰,结合政策环境与市场动态,后续债市将呈现 「利率波动中枢上移、信用债结构性机会凸显、外资配置需求增强」 的特征。

信用债方面,票息策略仍旧是信用债投资的主要方向,经济强省地区适当下沉评级,经济弱省严格筛选行政层级较高、债务率较低的主体。产业债则可作为底仓配置。

此外,4 月外资净增持境内债券 109 亿美元,创年内新高,主要因美国 「对等关税」 政策引发全球市场动荡,人民币债券成为避险资产首选。穆迪下调美国主权评级后,外资配置中国国债的比例可能进一步提升至 12% 以上。

(券商中国)

文章转载自东方财富