2025 年,合资品牌不断加大在华本地化投入,展开 「反攻」。5 月,主流合资品牌销量虽同比下滑 5%,但较之前已明显改善,多款产品销量明显上升。「价格战」 没有赢家,更没有未来。只有越来越多的 「合资新力量」 回归安全、原创与长期主义,才能阻断 「价格战」 的恶性循环,中国汽车产业的竞争才能真正步入理性深水区。

每经记者|段思瑶 每经实习编辑|余婷婷

近段时间以来,汽车行业的无序 「价格战」 加剧了恶性竞争,进一步挤压企业利润空间,进而影响产品质量和售后服务保障。不仅阻碍行业自身健康发展,也危害消费者权益,并带来安全隐患。

「价格战」 没有赢家,更没有未来。从 5 月底起,工业和信息化部、中国汽车工业协会、全国工商联汽车经销商商会等发出倡议,强调车企应依法合规经营,禁止低于成本价倾销和虚假宣传,防止扰乱市场秩序、损害行业长远利益。6 月 10 日起,多家车企接连发起 「60 天账期承诺」,即是中国汽车行业进入强监管状态的信号。

「价格战」 硝烟的逐渐散去,意味着真正的竞争才刚刚开始。如何在激烈的竞争环境中找到自己的立足之道,也成为了摆在所有车企面前的课题,对市场份额不断下滑的合资品牌而言更显紧迫。

日前,一汽丰田汽车销售有限公司党委书记、总经理董修惠提出了 「合资新力量」 概念,即新用户、新汽车、新营销、新使命。所谓新用户,即理性回归的最聪明的用户;新汽车,必须具备安全、原创、好看三个要素;新营销,要求讲良心、有恒心、重塑环境;新使命,是让每一位中国消费者都开上世界级智电新汽车。放在当前汽车行业的大背景下,董修惠抛出的 「合资新力量」 中的 「四新」,恰是对整治汽车行业 「内卷式」 恶性竞争呼吁的回应。

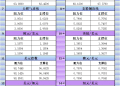

126:47,这是今年 5 月自主品牌和主流合资品牌在国内汽车市场的销量对比。如何谋求中长期发展,早日走出 「中年危机」?加大在华本地化投入,坚持开放合作与深度转型,是多数合资品牌当前的选择。董修惠所提出的 「合资新力量」 概念,也透露着合资品牌加大 「反攻」 的信号。

过往,合资车企的基础经营方式是靠自己积累的技术、配套的零部件打造产品,实现在中国的销量增长与发展。这种固有模式带来了三个 「根深蒂固」 的局限:一是合资车企的经营往往外方话语权较重,很多重要的决策和经营需要外方拍板;二是虽然中国市场很重要,但合资车企的产品同时还要考虑全球化,最终导致产品不够本土化;三是节奏上,产品更新速度跟不上自主品牌的脚步。

今年以来,合资品牌已展开真正有力量的 「反攻」。今年年初,丰田中国宣布由李晖出任丰田中国总经理,这也是其有史以来首位中方总经理。丰田将战略决策权从东京总部向中国本土团队转移的同时,包括广汽丰田铂智 3X、一汽丰田 bZ5 等中国本土原创车型不断推出。一汽-大众也释放了清晰的 「反攻」 计划,自 2026 年起将推出 10 款车型,其中包括 9 款新能源车。除此之外,东风日产推出新能源技术架构首款纯电轿车 N7;上汽通用别克宣布全面推行 「一口价」 模式;而神龙汽车也已推出自主新能源品牌 HEDMOS 示界⋯⋯

目前,合资企业的舆论好感度、自然流量和销量开始触底反弹。今年 5 月,主流合资品牌销量 47 万辆,虽同比下滑 5%,但相较于最近一年两位数的月销量下滑幅度,已出现明显改善。此外,合资电动产品的销量也不负众望,多款车型的销量明显上升。比如,广汽丰田的铂智 3X 截至今年 4 月交付过 1 万辆,待交付订单 1.2 万辆;东风日产 N7 目前大定已突破 2 万辆。

经过多年的体系革命、流程再造,国内市场上的主流合资品牌大多已基本完成 「易筋换骨」 任务,今年是 「新树结新果」 的头一年,值得业界审视和思考。

笔者认为,只有越来越多的 「合资新力量」 回归安全、原创与长期主义,才能阻断 「价格战」 的恶性循环,中国汽车产业的竞争才能真正步入理性深水区。如董修惠所说:「大家一起共同努力,培育出更强大、更有造血能力的优质合资企业,让行业暴雷的风险逐步化解,让中国汽车产业更加安全。」

文章转载自 每经网