今日,中国人民银行公布 6 月金融数据。2025 年 6 月末,广义货币 (M2) 余额 330.29 万亿元,同比增长 8.3%,比上月高 0.4 个百分点,比上年同期高 2.1 个百分点。狭义货币 (M1) 余额 113.95 万亿元,同比增长 4.6%。流通中货币 (M0) 余额 13.18 万亿元,同比增长 12%。上半年净投放现金 3633 亿元。

社融方面,2025 年 6 月末,社会融资规模存量 430.22 万亿元,同比增长 8.9%,比上月高 0.2 个百分点,比上年同期高 0.8 个百分点;6 月份,社会融资规模增量为 4.20 万亿元,同比多增 9008 亿元;上半年,社会融资规模增量为 22.83 万亿元,同比多增 4.74 万亿元。6 月末,人民币各项贷款余额 268.56 万亿元,同比增长 7.1%。

业内专家对财联社记者表示,从总量看,今年上半年政府债券供给较去年显著增长,特别是 5 月以来发行进度较快,对社会融资规模形成明显支撑。据市场人士估算,今年上半年,一般国债、新增地方债的发行进度基本过半,发行节奏快于去年同期约 10-15 个百分点,财政支持力度明显加快。

广东某农商银行对财联社记者表示,该行充分利用好降准降息政策,在利率定价上将支农支小再贷款利率下降部分充分传导至企业,叠加财政贴息等补贴政策,中小企业实际融资成本明显下降,用款提款意愿逐步增强。

企业用款提款意愿逐步增强 季节性消费需求集中释放也对信贷形成支撑

6 月末,人民币各项贷款余额 268.56 万亿元,同比增长 7.1%。其中,制造业中长期贷款余额为 14.84 万亿元,同比增长 8.7%,增速比各项贷款高 1.6 个百分点。金融 「五篇大文章」 贷款量增、价降、面扩。

6 月末,人民币贷款余额还原地方政府债务置换因素影响后,贷款增速保持在 8% 左右。业内专家对财联社记者表示,去年以来用于化债的特殊再融资专项债券保持较快的发行节奏,短期内会对贷款规模产生替代效应,下拉贷款增速,但长期看有助于缓释地方债务风险,畅通资金循环,增强经济增长动能,同时也有利于改善金融资产质量,增强服务实体经济的能力。

「在金融供给日益丰富、直接融资加快发展的背景下,不宜简单通过贷款等单一融资渠道数据来判断金融支持实体经济的力度,社会融资规模比贷款更能全面反映金融总量服务实体经济的效果。」 业内专家强调。

另外,一揽子政策逐步显效,支持信贷保持平稳增长。随着一揽子稳就业稳经济政策措施逐步落地,工业生产、设备更新等领域有所回暖,家电、汽车补贴等 「以旧换新」 政策持续发力,社会预期有所改善,带动有效信贷需求释放。

广东某农商银行对财联社记者表示,该行充分利用好降准降息政策,在利率定价上将支农支小再贷款利率下降部分充分传导至企业,叠加财政贴息等补贴政策,中小企业实际融资成本明显下降,用款提款意愿逐步增强。

此外,季节性消费需求集中释放也对信贷形成支撑。市场人士对财联社记者反映,6 月恰逢年中 「618」 促销的关键节点,加之暑期出行规划也迎来高峰期,住户消费需求集中释放,对相关金融产品和服务的需求也有所增加。

数据显示,1-6 月份新发放企业贷款加权平均利率约 3.3%,比上年同期低约 45 个基点;新发放个人住房贷款利率约 3.1%,比上年同期低约 60 个基点。

从全年来看,业内专家认为,贷款能够维持合理增长,对重点领域的支持是有保障的。上半年,制造业中长期贷款、普惠小微贷款、「专精特新」 中小企业贷款的增速均明显高于全部贷款增速。业内专家判断,随着各项货币政策工具的持续发力显效,全年信贷仍将维持合理增长,科创、消费、绿色、普惠等重点领域保障是有力度的。

低基数效应带动 M2 增速回升 未来金融总量有望继续保持合理增长

数据显示,2025 年 6 月末,广义货币 (M2) 余额 330.29 万亿元,同比增长 8.3%,比上月高 0.4 个百分点,比上年同期高 2.1 个百分点。

业内专家对财联社记者分析称,M2 增速回升与上年同期的低基数效应有较大关系。去年 6 月,M2 同比增长 6.2%,处于历史低位,主要受治理违规 「手工补息」、债券 「牛市」 带动居民存款向理财分流等因素的影响。若剔除去年低基数影响,两年平均下来 M2 年均增速在 7.2% 左右。

「未来金融总量有望继续保持合理增长。」 业内专家表示,下半年,考虑到政府债券发行节奏的错位效应将逐渐收敛弥合,治理 「手工补息」 的低基数效应也会逐步减弱,预计金融总量增速将保持在合理水平。

「同时,我国经济具备较强的内生动力和长期韧性,随着存量政策效应持续发挥、新产业新动能加快发展,内需有望持续扩大,社会预期也将有效提振,经营主体活力还会进一步增强。在社会有效融资需求逐步改善的同时,金融部门也会继续为实体经济提供有力有效的支持。」 专家如是说。

适度宽松货币政策基调没有改变 未来政策实施节奏和力度要灵活把握

在业内专家看来,今年以来,外部环境更趋复杂严峻,全球增长动能减弱,人民银行加大宏观调控力度,实施好适度宽松的货币政策,为经济回升向好营造适宜的货币金融环境。

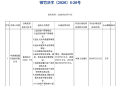

人民银行在去年四次实施了比较重大的货币政策调整之后,今年上半年又推出一揽子金融支持措施。总量方面,综合运用多种货币政策工具,保持流动性充裕。5 月降准 0.5 个百分点,一次性向市场提供长期流动性约 1 万亿元; 6 月两次开展买断式逆回购操作共 1.4 万亿元;

利率方面,继续推动降低社会综合融资成本。5 月下调政策利率 0.1 个百分点,下调结构性货币政策工具利率 0.25 个百分点,带动贷款市场报价利率 (LPR) 下行 0.1 个百分点。结构方面,加大重点领域支持力度。设立服务消费与养老再贷款,增加科技创新和技术改造再贷款额度,创设科技创新债券分担工具,加力支持提振消费、科技创新。优化两项资本市场支持工具,下调个人住房公积金贷款利率,拓宽保障性住房再贷款使用范围。

业内专家对财联社记者表示,货币政策取向主要是对状态的描述,目前货币政策的状态是 「适度宽松」 的。金融总量指标增速明显快于经济增速。货币政策对实体经济是支持性的,力度是充足的。

政策效果在长周期中不断累积,并持续发挥作用。2020 年以来人民银行已累计降准 12 次,向市场提供长期流动性约 9 万亿元,2024 年末,M2 与 GDP 的比值较 2019 年末已提升 35 个百分点;累计下调政策利率 9 次,带动 1 年期和 5 年期以上 LPR 分别下降 115 个、130 个基点。

未来政策实施节奏和力度上要根据形势变化灵活把握。业内专家认为,当前国内经济运行总体向好,前期一系列适度宽松的货币政策效果还是比较明显的。我国经济结构加快转型升级,高质量发展扎实推进,在信贷增速受前期高基数影响有所放缓的同时,股票、债券等直接融资规模快速增长,融资结构不断优化,流向实体经济的总资金规模仍维持在高水平上。

「当前主要经济体货币政策调整总体处于观望阶段,而我国适度宽松货币政策的基调并没有改变,当然未来货币政策的实施也会观察和评估国内外经济运行状态,灵活把握。」 业内专家表示。

(财联社)

文章转载自 东方财富