自特朗普就任以来,其多变的关税政策使得纽约市场有色金属及贵金属(金、银、铜) 价格持续存在溢价现象。虽然此前市场预计的对精铜施征 50% 的关税落空,使得 Comex 铜溢价大幅回落,但市场也一度担忧纽铜库存回流可能会对铜价造成一定冲击。类似内外盘溢价异常变动的情况在历史行情中并不少见,在贵金属与铜品种方面,国内出现异常溢价的情况相对偏多并且均伴随着相对特殊的历史背景。为此本文总结了以往内盘出现异常溢价所伴随的特定市场背景以及市场情绪,并结合现实情况,对未来溢价波动给出看法。

一、过往 20 年溢价异常情况回顾

(一) 次贷危机倒逼国内黄金进口配额政策调整

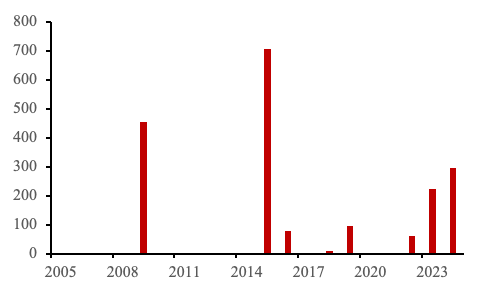

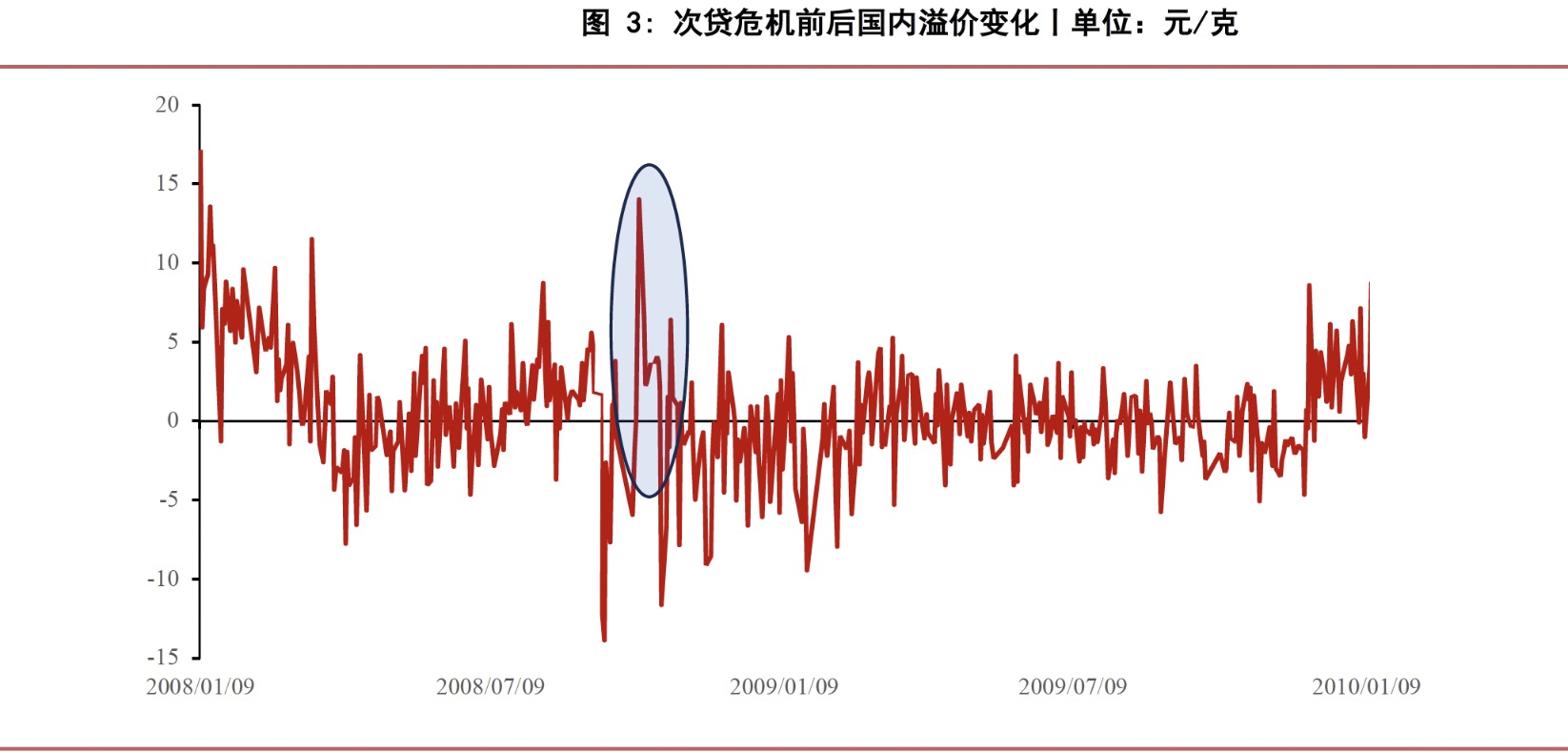

2008 年金融海啸席卷全球之际,黄金市场呈现了极具研究价值的运行轨迹。国际金价在当年 3 月触及 1000 美元/盎司的阶段性峰值后,受雷曼兄弟破产事件冲击,10 月急速下探至 680 美元低位。这一戏剧性波动直接触发了国内外黄金价差体系的重新调整。值得关注的是,美联储量化宽松政策的实施成为市场转折的关键因素,随着美元贬值预期升温,黄金的避险属性被充分激发,推动 2009 年金价强势反弹至 1200 美元上方。

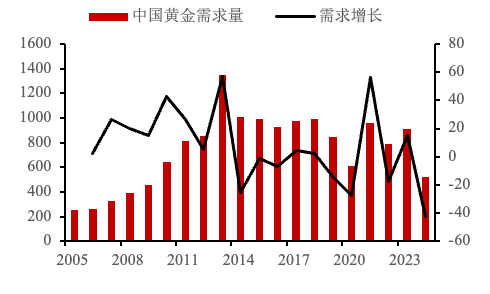

中国市场在这一特殊时期展现出独特反应机制。受通胀压力持续加大及投资渠道相对单一的影响,国内居民对黄金实物的投资需求呈现井喷式增长。数据显示,2009 年全国黄金消费规模实现 15% 的同比增长,总量攀升至 452 吨,并且此后两年增幅分别达到 26% 与 43%。更为关键的是,央行同期将黄金储备规模从 600 吨大幅调升至 1054 吨,这也是中国央行首次对外公开其购金动作,并且这一战略性举措显著强化了市场的看多预期。然而,受限于当时严格的进口配额管理制度,仅有少数国有商业银行获准开展黄金进口业务,导致国内市场供给严重滞后于需求扩张,上海金交所与伦敦市场的价差出现显著背离。

2009 年上半年,国内市场呈现出先折价后溢价的特殊现象。初期由于国际金价快速反弹而国内价格调整滞后,形成短暂折价;随着补库存需求集中释放,价差关系迅速逆转。这种异常波动本质上反映了进口管制下国内市场的供需失衡状态。直至下半年进口配额逐步放宽,价差才回归合理区间。这一演变过程不仅凸显了黄金在危机时期的特殊价值,更深刻揭示了中国黄金市场在特殊政策环境下的运行特征。

从历史发展的维度审视,2008-2009 年的价差波动具有里程碑意义。它既是中国黄金市场开放进程中的重要转折,也为其后续发展提供了宝贵经验。随着"上海金"定价机制等创新举措的推出,中国黄金市场逐步建立起更加市场化的运行体系。这段特殊时期的价差演变,实质上记录了中国从相对封闭的黄金市场向国际化、规范化方向转型的关键历程。

数据来源:世界黄金协会华泰期货研究院

数据来源:世界黄金协会华泰期货研究院

资料来源:华泰期货研究院

资料来源:华泰期货研究院

数据来源:Wind 华泰期货研究院

(二)2011 至 2013 年国际金价数次大幅波动再度促成国内溢价攀升

2011 年至 2013 年间,金价一度创出阶段性高点 (2011 年),但同时又经历了单日暴跌 9% 的情况 (2013 年) 而在此期间,国内黄金价格溢价也出现了异常的走高。

2011 年 8 月 24 日,中国国内黄金价格相对国际金价出现显著溢价,当时,欧美债务危机持续发酵,8 月初标普下调美国主权信用评级,引发市场恐慌,国际金价 (以伦敦金为例) 在 8 月 23 日飙升至约 1910 美元/盎司的历史高点。由于黄金是传统避险资产,中国投资者对黄金的需求激增,但国内供应短期内难以匹配。中国对黄金进口实行配额管理,前置审批流程和物流延迟导致进口补充滞后,加剧了市场短缺。此外,中国资本账户尚未完全开放,居民境外投资受限,黄金成为少数合法的避险选择,进一步推高国内价格。人民币汇率波动也可能产生影响,若市场存在贬值预期,投资者会提前购金对冲,放大溢价。最终,国内金价较国际市场价格高出约 20-30 元/克 (溢价率 1%-2%),反映出避险情绪、进口管制和投资渠道限制的共同作用。

2012 年初,中国春节前后的黄金消费旺季 (如饰品、红包金条等需求) 仍在延续,而国际金价相对平稳 (伦敦金在 1700-1800 美元/盎司区间震荡),国内供需矛盾显现。由于中国黄金市场以实物消费为主,而国际市场更多受金融投资驱动,国内金价对需求波动的敏感性更高。此外,境内机构可能因外汇额度限制无法充分参与外盘套利,导致国内市场买入集中。同时,若国际金价此前经历回调 (如 2011 年 9 月后的下跌),进口商持观望态度,库存偏低,而一旦国际金价企稳,补库需求集中释放,进一步推升溢价。国内黄金市场的套利机制也不够顺畅,外汇管制和交易成本限制了国内外价差的快速收敛。因此,2012 年 2 月底的溢价同样达到 20 元/克以上,其中反映了季节性因素、套利限制和库存调整的影响。

2013 年,国际黄金市场经历了戏剧性波动,中国国内金价与国际金价出现罕见的大幅溢价,峰值时段溢价幅度一度超过 30 元/克。而造成这种情况的原因首先是塞浦路斯债务危机爆发,欧盟首次提出让塞浦路斯央行抛售黄金储备以换取救助的方案。这一提议引发市场对欧元区其他国家效仿的担忧,导致当年 4 月 15 日国际金价单日暴跌 9%,创 30 年来最大跌幅。无独有偶,就在同年 5 月时任美联储主席伯南克明确表示将缩减购债规模,美元指数强势反弹,黄金作为无息资产的吸引力骤降。伦敦金价从年初的 1695 美元/盎司跌至 6 月低点 1180 美元,半年内跌幅达 30%。这种恐慌性抛售形成了国际金价的"价值洼地",却为中国市场溢价埋下伏笔。

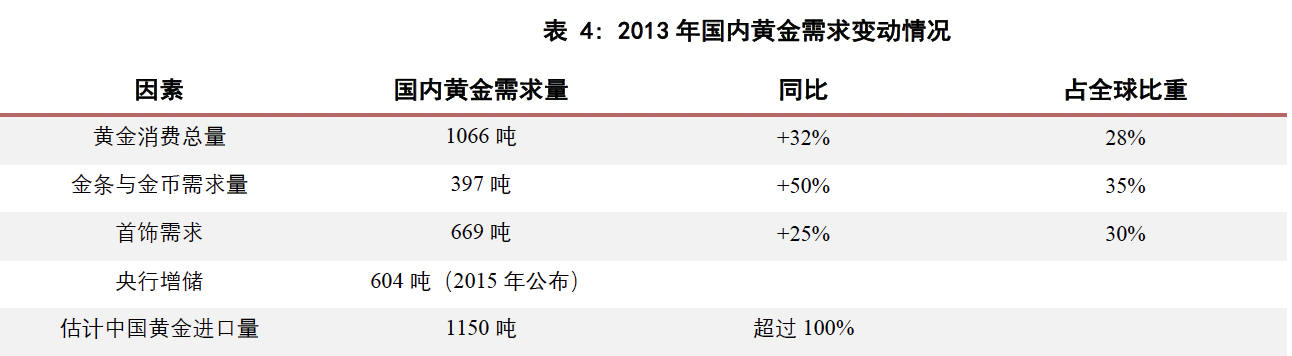

与国际市场形成鲜明对比的是,中国国内出现前所未有的购金狂潮。金价暴跌触发"中国大妈"抢金潮,仅 2013 年二季度,中国消费者就购入约 300 吨黄金,占全球同期需求的 30%。这种现象源于三重动力:一是通胀预期高企,2013 年中国 CPI 同比上涨 2.6%,实际存款利率为负,黄金成为保值首选;二是投资渠道受限,股市持续低迷 (上证综指全年跌 6.8%),房地产调控加码,黄金成为少数可自由购买的避险资产。三是文化因素驱动,传统"藏金于民"观念在价格低位时集中释放。世界黄金协会数据显示,2013 年中国黄金消费量增长 32% 至 1066 吨 (详细数据可参考上文图 1),首次超越印度成为全球最大黄金消费国。

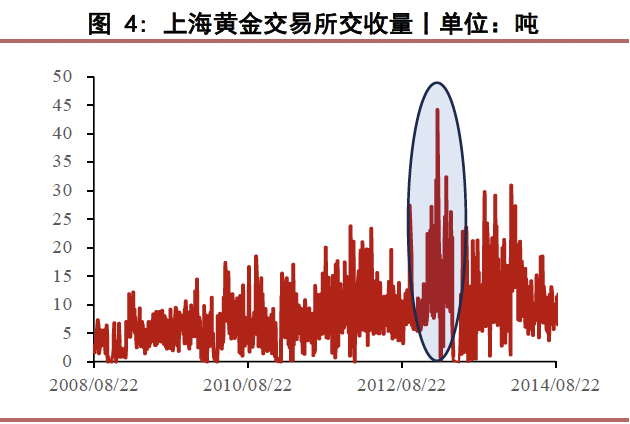

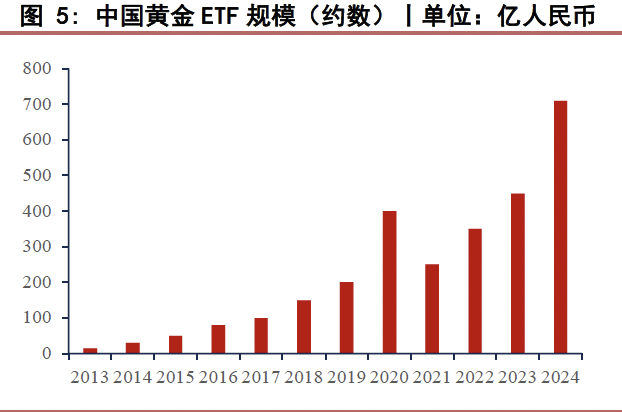

激增的需求叠加黄金进口配额管理的政策,导致供需矛盾进一步加剧。虽然 2013 年名义上已有 10 家银行拥有进口资质,但实际操作中央行通过配额审批控制总量。据当时路透社报道,当年第三季度商业银行进口配额被临时削减 50%,导致上海黄金交易所交收量也一度大幅飙升。与此同时,2013 年还上市了国内首只黄金 ETF 基金,因此在多种因素的共同作用下,国内金价相对伦敦金价的溢价在 4-6 月间持续高于 20 美元/盎司,个别时段甚至突破 30 美元。央行同期悄然增持黄金储备 (后于 2015 年披露增储 604 吨),这种"官民两进"的格局进一步加剧国内黄金的紧缺情况。

资料来源:华泰期货研究院

资料来源:世界协会华泰期货研究院

数据来源:上海交易所 Wind 华泰期货研究院

数据来源:中国协会基公司年报华泰期货研究院

数据来源:Wind 华泰期货研究院

(三)8.11 汇改前后因 「融资铜」 影响推升国内铜溢价

虽然在 2015 年 8·11 汇改前后黄金价格国内溢价也出现了一定波动,不过相较于此前幅度仍相对有限。反而是在实体贸易中贸易流更为活跃的铜品种在当时则是出现了国内溢价明显抬升的情况。

总体来看,铜市场的溢价逻辑相较于黄金更为复杂,因其同时体现了 「融资需求」 与 「贬值套利」 的双重博弈。一方面,人民币贬值预期刺激企业通过铜贸易进行跨境套利——进口商利用信用证延期付款,将铜质押给银行获取人民币资金,再通过远期购汇锁定汇率收益。这种操作导致 2015 年保税区铜库存一度突破 60 万吨,国内铜价较 LME 溢价一度达到 1,700 元/吨。另一方面,2016 年初中国推出供给侧改革,铜冶炼厂减产预期推动沪铜价格相对伦铜溢价扩大至 1000 元/吨以上。监管层最终在 2016 年三季度出手整顿,要求银行收紧大宗商品融资信用证,并加强外汇真实性审核,价差才逐步缩小。这一阶段的铜价波动,深刻揭示了人民币汇率改革与大宗商品金融化交织下的市场扭曲,2016 年国内溢价峰值一度在 2,000 元/吨左右。

资料来源:SMM Mysteel Bloomberg 华泰期货研究院

数据来源:SMM 华泰期货研究院

数据来源:Wind 华泰期货研究院

(四) 多重因素致使国内铜与白银溢价呈现明显走高

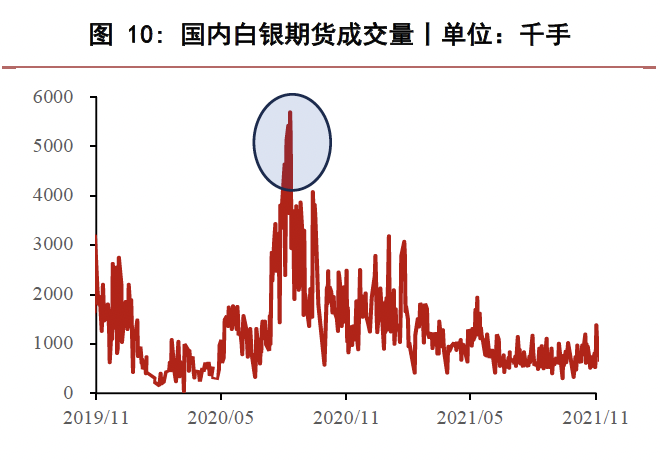

基于宏观周期错位,2020 年期间中国与海外经济的复苏进程出现分化,由此驱动国内白银和铜市场形成显著的价格溢价。这一特殊时期的价差波动,反映了全球供应链中断背景下中国市场的独特运行逻辑。以人民币计价,国内白银现货价格在 2020 年二季度较国际价格溢价一度超过 200 元/千克,铜价溢价同样显著,沪铜主力合约在 5 月较 LME 价格高出 1500 元/吨,创下近年新高。这种内外盘价格的分化,本质上是宏观经济周期错位背景下,"中国率先复苏"与"全球供应链断裂"共同作用的结果。

此外,白银市场的溢价还受到三重新动力的显著影响:首先是光伏产业的爆发式增长,中国作为全球最大光伏组件生产国,在同期快速复工复产,2020 年下半年光伏装机量同比激增 60%,直接拉动白银工业需求;其次是进口渠道受阻,国际物流中断导致白银进口量同比下降 35%,上海黄金交易所白银库存一度跌破 200 吨警戒线;再者是投资需求升温,在宽松货币政策环境下,国内投资者通过白银 T+D 等衍生品对冲通胀风险,推动白银期货年成交量增长 85%。

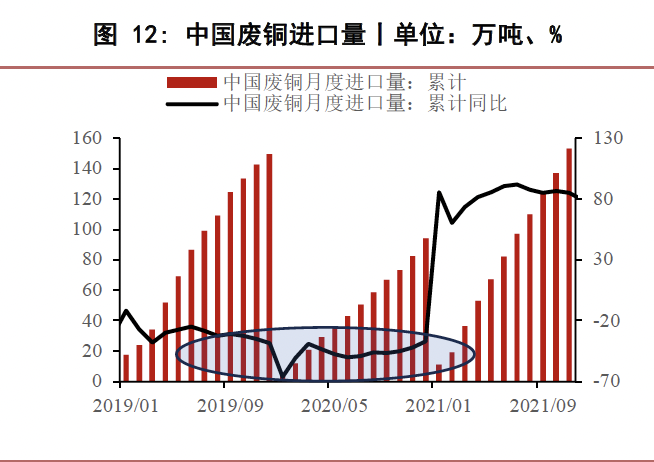

铜市场的溢价逻辑则更为复杂:一方面,中国推出 5 万亿元基建刺激计划,电网投资同比增长 27%,用铜需求集中释放。另一方面,废铜进口因短期因素和环保政策锐减 50%,精炼铜替代需求激增。此外,人民币汇率波动促使企业通过铜贸易进行套期保值,保税区铜库存一度突破 40 万吨,进一步加剧了现货紧张局面。

面对异常价差,中国监管部门采取了一系列精准调控措施。在白银市场,通过增加进口配额使三季度白银进口环比增长 120%;在铜市场,分批次投放国储铜库存 (首批 15 万吨) 以缓解供给压力;同时加强金融监管,严查有色金属融资性贸易,抑制投机炒作。这些政策组合拳取得了显著效果,至 2020 年四季度,白银溢价回落至以往正常水平,铜溢价收窄至 300 元/吨左右。这一特殊时期的价差波动,不仅展现了中国作为全球最大有色金属消费国的市场影响力,更揭示了进一步构建更为强大的大宗商品定价机制以应对重大突发事件的重要性。宏观经济周期的错位造成的"价格孤岛"效应,为研究中国大宗商品市场运行规律提供了极具价值的现实案例,也为完善极端情况下的市场调控政策积累了重要经验。从长期看,2020 年的溢价波动加速了中国有色金属市场的国际化进程,推动上海期货交易所和上海黄金交易所进一步完善交易机制,增强在全球定价体系中的话语权。

数据来源:Wind 华泰期货研究院

数据来源:Wind 华泰期货研究院

数据来源:Wind 华泰期货研究院

数据来源:SMM 华泰期货研究院

(五)2023 至 2024 年因黄金进口配额调整再度导致国内溢价走高

2023 至 2024 年,央行对黄金进口实施的配额管制政策叠加受地缘政治风险升级及国内房地产市场持续低迷的影响,中国投资者的避险需求急剧升温,进而推动了国内溢价的形成。

这场溢价风波清晰地揭示了中国在资本账户开放与金融稳定之间的艰难权衡。从表面看,进口配额管制是技术性调控手段,但其本质则是央行在 「三元悖论」 框架下的必然选择——在维持汇率稳定和货币政策独立性的同时,不得不对跨境资本流动实施管理。黄金作为资本外流的替代渠道,自然成为重点管控领域。然而,市场力量总能找到突围路径:部分境内企业通过 「黄金转口贸易」 将境外黄金辗转输入国内;投资者则通过 「沪港通」 等渠道间接配置境外黄金 ETF;商业银行也创新推出与 SGE 价格挂钩的结构性理财产品,帮助客户对冲溢价风险。这些规避管制的金融创新,在某种程度上削弱了配额政策的有效性,却加剧了国内黄金定价体系的复杂性和波动性。

此次溢价的产生与 2011 年至 2013 年的情况相对类似,主要都是源自于相对复杂的地缘因素所激发的市场对于黄金的需求叠加央行对于进口配额的管制。不过此后,随着对于银行进口黄金配额的逐步放开,溢价也随之逐渐回归。

数据来源:Wind 华泰期货研究院

二、总结

通过上文回顾可以发现,高溢价通常由供需错配、配额限制、汇率预期或政策限制等因素驱动。但自特朗普就任以来,市场的目光以及关注点似乎都聚焦到其多变的关税政策之上,因此导致其他因素在此阶段的影响被很大程度遮盖。并且中国在经历了此前的汇改及政策过渡期后,目前汇率波动进一步市场化,并且此前 「融资铜」 等问题也得到了处理,因此源自此方面因素所导致的有色板块商品溢价大幅波动的情况在未来或许会愈发减少,而当下的溢价波动,更多的是来自于地缘因素的不确定性以及国内外供需错配的因素。而在特朗普任职期间,其政策的多变可能仍会导致纽约市场商品价格溢价持续存在,这并不有利于 Comex 市场库存的流出 (当下 Comex 铜库存仍然呈现持续走高的情况)。因此在这样的背景下,此前有关纽铜库存重新回流而导致的对铜价的打压情况至少在短期内或许并不会立刻形成。

而对于黄金而言,由于其重要战略物资以及其所充当的金融市场 「定海神针」 的特殊使命,不排除未来国家层面仍有可能对黄金的购买或是配额问题祭出各类政策,因此未来黄金品种国内外的溢价波动或将不时放大,对于内外盘套利的交易造成较大困难。

资料来源:华泰期货研究院

数据来源:Wind 华泰期货研究院

(财联社)

文章转载自 东方财富