每经记者|宋美璐 杜蔚 每经编辑|陈柯名 魏官红

伴随开学季的到来,暑期文旅市场的火热态势告一段落。

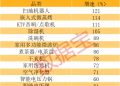

《2025 年暑期出游快报》 显示,今年暑期旅游需求强劲,机票、酒店、租车等旅游订单量持续增长;品质游趋势明显,订单均价同比增长 9.9%。学生和家庭客群的增加,让包含文化娱乐体验的旅行热度大幅增长。

《每日经济新闻》 记者采访获悉,2025 年暑期文博热带动研学游持续升温。兵马俑、三星堆、莫高窟、云冈石窟等吸引了大量亲子及银发游客。值得注意的是,如今大众并非只停留在城市展开研学游,而是更愿意走出去,到就地保护的文物或文化遗址 「身边」 展开深度游。

一直以来,云冈石窟是学子的热门打卡地 图片来源:每经记者 宋红 摄

数据显示,今年暑期研学类产品的咨询量和预订量显著提升,自然探索类产品的搜索量同比激增 120%,非遗体验成为新热点。尤其在今年 7 月,青海 「昆仑石刻」 事件引发广泛关注,该石刻的神秘面纱尚未揭开,但激起了众人对不可移动文物古迹的好奇与热情。

那么,这些藏身于大江南北的文物古迹是如何与文旅深度互动的?还有哪些待挖掘的价值?

研学游升温背后 考古发现如何变身文旅产业?

这个夏天,三星堆再次成为文旅消费的热词。游客小温终于抢到了三星堆博物馆的门票,「虽然已是暑期尾声,但人比想象中多,文创区更是人挤人」。

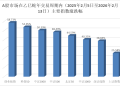

2025 年暑假期间,三星堆博物馆人流如织,共接待 130 余万人,「为一个馆,赴一座城」,德阳这座城市因三星堆成为全国游客争相前往的旅游热土。数据显示,2024 年德阳市 25 个 A 级旅游景区共接待游客超 2200 万人次,其中,近三成集中在三星堆,全市游客总量突破 7000 万人次,位居四川全省第五。

随着公众文化热情高涨,考古遗址也逐渐成为研学游的热门目的地。据了解,距离三星堆博物馆不足 5 公里的范围内,有近 10 家以三星堆为主题的研学机构。今年 7 月,仅三星村考古探索基地每天就要接待 500 人左右。研学与旅游叠加,正在成为推动地方消费的新动力。

三星堆博物馆 图片来源:每经记者 温梦华 摄

「考古发现形成的文旅资源相较于自然景观或历史建筑,最核心的特殊性在于承载着文明溯源的权威性与文化认同的深层价值,这类资源极易吸引大众的好奇心,符合对文旅产品打造的底层价值逻辑。」 北京京和文旅发展研究院研究员李姝婧对 《每日经济新闻》 记者表示。

不过,在全国范围内,能够像三星堆这样真正实现考古发现与文旅产业深度融合的案例仍属少数,更多地方还停留在资源挖掘初期。即便是像三星堆这样举世瞩目的人类重大发现,也面临消费转化效率较低的问题。德阳市委副秘书长、政研室主任代瑞彬对外直言,德阳文旅发展仍面临 「有文化缺转化、有流量缺留量、有名气缺商气」 的困境。

这不仅和当地运营有关,也与文物古迹本身的属性紧密相连。中国传媒大学文化和旅游研究基地主任彭健指出,与自然景观或普通人文景点不同,考古发现不仅承载学术价值,更具有文明叙事的权威性与文化认同的深层意义。三星堆之所以能形成国际级 IP,正是因为其与中原文明的巨大差异性带来的独特体验,满足了游客对 「非日常」 的文化想象。

暑期的南京博物院人声鼎沸 图片来源:每经记者 宋红 摄

但并非所有考古发现都能走上这条路径。例如,河南、辽宁等地的部分史前遗址虽具有学术价值,却因缺乏差异化体验而未能转化为旅游产品。「旅游的本质是人们去感受生活之外的体验,这决定了考古资源的文旅生命力。」 彭健告诉 《每日经济新闻》 记者。

「从考古发现到真正成为文旅资源,要经历漫长而复杂的过程。」 彭健认为大致可分为三个阶段,第一阶段是 「注意力效应」,考古发现初期往往会引发公众好奇和学术关注,迅速带动地方知名度。但部分地方在这一阶段便急于开发,甚至 「涸泽而渔」,「三星堆从发现到成为国内文旅顶流,经历了数十年保护与培育。过早地激发公众期待,若最终难以兑现,不仅会造成公众心理落差,也可能对旅游业和文化遗产带来不可逆的损害」。

第二阶段才是 「资源投入」,如果发现具备重大价值,就会迎来国家和地方的多级投入,博物馆建设、配套设施、文创开发相继跟进;第三阶段才是真正意义上的 「产业转化」,景区化运营、综合性旅游目的地形成,由此带来持续的文旅收益。

文物古迹的稀缺性背后藏着的大价值

「当前,公众考古的热潮兴起,让考古从 『象牙塔』 走向公共领域,承担起塑造历史感知的社会教育职能。」 李姝婧向记者表示,文博旅游、考古研学游、博物馆文创等新业态逐步成为文旅经济新的增长点。

李姝婧进一步向记者举例道,三星堆的考古发掘通过直播引发社会关注,以及考古盲盒等在内的一系列文创产品在市场上的走红证明了无论是地方政府还是市场主体、社会公众,对 「考古发现」 的热情只增不减。

暑期的青州博物馆 图片来源:每经记者 杜蔚 摄

采访中,多位文博、文旅行业的专家向记者指出,文物古迹本身具备一个重要特点,即 「资源的稀缺性」,这对未来打造差异化、标识性的文化和旅游产品具有重要作用。

「若标志性的文物被发现,那么将给当地带来极大价值。哪怕是在一百多年前的安阳——那时殷墟刚刚出土,其所处年代里还没有 『文化旅游』 这一概念,但对安阳当地发展的带动作用十分显著。」 彭健告诉 《每日经济新闻》 记者。

这些文物、遗迹等有望为 「注意力资源」 的导流,引起官方关注、学术研究以及引发游客的好奇心,进而带来品牌和形象的放大。行业专家认为,当产业资源跟进后,文物等从考古发现走向旅游目的地,以博物馆或研学游的方式与大众亲密接触,能给多方带来收益。

彭健观察到,有些考古发现本身就能产生很好的话题性,更容易转换成文旅产品。「这符合这一代年轻人的需求,他们对于中华文明渊源想要寻找、认同和感悟。所以,越来越多的人在对博物馆感兴趣后,还会对文化遗产和非物质文化遗产感兴趣。」

成都自然博物馆 图片来源:每经记者 杜蔚 摄

但问题随之而来,多位专家向记者直言,当前多地出现了 「争抢」 文物古迹的现象。

「这并不是偶然的。考古发现或文化地标争夺的核心动力之一是各地希望能够争取到文旅产业发展的经济红利。一方面体现了各地对文物、文化资源的重视程度;另一方面也体现出各地在文化身份认同上有一定程度的焦虑。」 对此,李姝婧直言,当前如何重新认识文化和旅游资源需要重新考量,并不是所有的历史文化资源都可以转化为文化旅游产品,「十五五」 时期,应该对何为文化和旅游资源的问题进一步思考。

与此同时,彭健、李姝婧等专家学者认为,文物的文旅开发不应过早介入。

「在考古未定性阶段进行文旅包装,存在着文化内涵呈现和产品定位设计的风险。如果被认定为 『伪作』,势必产生一定的负面争议,恐透支公信力,同时损害地方文化形象。」 李姝婧表示。

记者|宋美璐 杜蔚

编辑|陈柯名 魏官红 杜恒峰

校对|金冥羽

|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用

文章转载自 每经网