近期,超强台风 「桦加沙」 横扫西北太平洋,在菲律宾和中国台湾省造成人员伤亡。9 月 24 日,其在广东阳江登陆。深圳、香港、澳门三地实现 「0 死亡」 目标,得益于超规防御。深圳实施 「五停」,开放应急避难场所;香港提前预告风球,清理渠道;澳门提前撤离居民。

每经记者|黄婉银 孔泽思 每经实习记者|李旭馗 每经编辑|董兴生

近期,超强台风 「桦加沙」 以 「今年最强」 的姿态横扫西北太平洋,其所到之处造成灾难性破坏:在菲律宾,引发洪涝与滑坡,已造成至少 5 人遇难、4 人失踪,另有多人受伤;在中国台湾省,台风引发的连锁灾害造成 14 人死亡、18 人受伤。

9 月 24 日 17 时,「桦加沙」 在广东省阳江市海陵岛沿海登陆,登陆时中心附近最大风力达 13 级。台风过境造成阳江约 5.4 万棵绿化树木损毁,其中市区 6000 余株树木倒伏,30 余条主干道因障碍受阻,28 处市政照明、广告及排水设施不同程度损坏。

所幸,当 「风王」 逼近粤港澳大湾区核心地带时,深圳、香港、澳门三地实现 「0 死亡」 的防御目标。

一方面,这是因为地理位置和台风路径存在一定偶然性,「桦加沙」 未在深港澳正面登陆且距离较远。另一方面,在偶然之外,也得益于打了一场由政府主导、社会高度协同、全民积极配合的 「超规防御战」。

深圳启动史上第二次 「五停」(停课、停工、停产、停运、停业),对 100 万株树木进行排查加固,开放 865 处应急避难场所;香港提前 16 个小时预告八号风球发布时间,提前清理约 240 个易淤塞渠道;澳门提前将低洼地区超 3000 名居民撤离。

9 月 25 日,香港科技大学环境及可持续发展学部副教授石晓明在接受 《每日经济新闻》 记者采访时表示,做好防护 (如台风 「山竹」 登陆时吸取教训提前防备),能大幅减少人员伤亡和经济损失,即便 10 次防护仅应对 1 次灾害,也极具价值。

深港澳实现 「0 死亡」 防御目标

提前好几天,广东省三防办、应急管理厅、气象局等多部门就罕见地联合发布针对 「桦加沙」 的提醒——「做足防御巨灾准备」。

一时间,巨灾警告席卷网络,公众担忧情绪弥漫。香港、澳门、深圳三座超级城市首当其冲,被卷入一场史无前例的 「巨风硬仗」。

中央气象台在 9 月 21 日就将 「桦加沙」 升级为超强台风级,因中心附近最大风力达 17 级以上 (62 米/秒),中心最低气压为 910 百帕,成为 「风王」。

「桦加沙」 来袭,难免让人想起在 2017 年及 2018 年重创大湾区的超强台风 「天鸽」 及 「山竹」。两场台风均对珠三角地区的基础设施、民生秩序及经济活动造成显著冲击。

也是因此,过往的灾害记忆让大湾区对 「桦加沙」 不敢掉以轻心。而 「桦加沙」 对菲律宾和中国台湾省造成的破坏与伤亡更是近在眼前。

最终,深圳成功实现了 「不死人、少伤人、少损失、快恢复」 的防御目标;香港共有 101 名市民在风暴期间受伤;澳门共录得 8 宗因台风而受伤的个案,均无死亡个案。

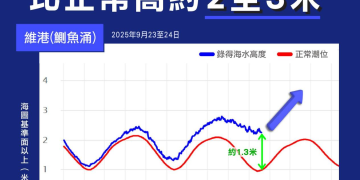

图片来源:香港天文台

「桦加沙」 来临前被称为 「风王」,为何对深港澳的实际影响不如预期?

石晓明解释道,主要原因是 「桦加沙」 离香港、深圳等核心区域较远。预报期间其路径多变,曾可能在香港、澳门中间登陆,但最终实际路径偏南。香港虽挂十号风球 (香港和澳门地区最高级别的热带气旋警告信号),但这是距离香港最远的十号风球 (约 120 公里)。台风最大风速位于眼壁,本次 「桦加沙」 眼壁从香港南边擦过,未直接影响,且其眼壁风速 (195 公里/小时) 虽高于 「山竹」(175 公里/小时),但因距离远,实际影响减弱。

同样面对 「风王」,为何深港澳能在巨灾威胁下守护住生命底线?在 「桦加沙」 预警期间,深圳、香港、澳门三地政府以 「超规格」 的底线思维,提前做好了防范应对部署,果断按下城市运行的 「暂停键」。

「组合拳」 与 「超规防御」 立体战

在台风运行轨迹偶然性之外,深港澳能够实现 「0 死亡」,得益于快速、立体、超前的应急体系。三地在风暴来临前和来临期间,通过几个关键举措,构建了一道牢不可破的城市安全防线。

举措一:预警先行,主动预判与社会停摆的 「硬隔离」

「与 2017 年 『天鸽』、2018 年 『山竹』 时期相比,现在的气象监测手段有了显著进步。」 石晓明长期从事与台风预警相关的研究,他指出,近 10 年我国新增多款高清、多波段气象卫星,不仅能通过可见光观测台风,还能监测台风内水凝物、降水强度;粤港澳大湾区部署的 X 波段雷达网,也大幅提升了对台风系统的监测精度。

这一进步直接转化为 「提前量」:香港天文台提前 16 小时预告,会在 9 月 23 日 14 时 20 分发布八号风球 (即停工信号),让企业和市民有充足时间准备。

图片来源:香港天文台

中山大学岭南学院经济学系教授、港澳珠三角研究中心副主任林江在接受记者采访时表示,香港在本次迎战 「桦加沙」 中体现出来的成熟预警和应急机制等是值得内地城市学习借鉴的。香港天文台拥有完善的台风预警系统,从一号风球到十号风球的分级十分明确,并且会通过报纸、广播、电视等各类公共媒体,让市民大众充分了解台风相关信息。同时,香港社会民间防范意识很强,一旦台风预警信号级别较高,比如三号风球预警、八号风球生效时,社会各方面会形成自动回应。

在台风 「桦加沙」 来临前,深圳果断采取了 「五停」 措施,最大限度地切断了人员在风暴中的流动风险。同时,深圳全市共开放 865 处应急避难场所,累计疏散转移群众超 30 万人,并集中安置约 5.5 万人。这是将风险区域的市民提前从灾害中 「硬隔离」 出来的决定性一步。香港和澳门均有类似做法。

值得一提的是,这是深圳历史上第二次实施 「五停」 措施。2023 年 9 月,因超强台风 「苏拉」,深圳首次实施 「五停」。

举措二:「超规防御」,政府主导、市民积极配合

广东省委书记黄坤明就抗击台风 「桦加沙」 多次召开相关会议;深圳市委书记孟凡利,市委副书记、市长覃伟中等深入一线督导检查各项防御措施落实情况。

在 「五停」 期间,深圳市水务局联合应急部门强化近岸风暴潮影响海堤区域风险管控,落实海堤封闭管理措施,同时加强易发积水内涝点风险管控,预置了 461 台抽排设备,确保发现问题第一时间处置,全市水务系统共出动 11162 人次、3382 车次,隐患排查及整改 78 处。

澳门特区政府对本次应对 「桦加沙」 的总结是,尽管澳门遭受 12 级飓风吹袭,并出现大面积的严重水浸,期间并未酿成重大事故,亦在短时间内让社会基本复常。

本次迎战 「桦加沙」 充分体现了 「由政府主导,社区多元参与,市民积极配合」 的现代民防工作模式。

如深圳 「五停」 指令一经发布,全市迅速进入 「协同响应模式」:商户有序关停门店,公交地铁逐步停运,上班族提前返程,喧嚣的街头很快归于平静,网友口中 「城市一键暂停」 的场景真实上演。而随着台风影响减弱,「五停」 措施解除后,商铺陆续开门迎客,地铁公交恢复运营,抢险人员同步清理路障,城市又以肉眼可见的速度重焕活力,无缝切换至 「一键复活」 状态,展现出超强的应急响应与秩序恢复能力。

举措三:设施排查,筑牢 「防风墙」、疏通城市 「地下心脏」

在台风 「桦加沙」 带来严重影响前的窗口期,深圳城管部门就组织力量集中对树木进行修剪,共排查树木超 100 万株,完成 12.5 万株加固、1680 株倒伏树木清理。

这一提前处置不仅筑牢了台风防御的 「第一道防线」——有效规避了强风导致树木倒伏引发的人员伤亡、设施损毁风险,更为灾后城市秩序快速 「重启」 抢出了关键时间窗口。回溯过往台风应对经验,倒伏树木常成为阻断交通干道、延缓救援进度的主要障碍。

南方电网深圳供电局 (以下简称 「深圳供电局」) 以应对 16 级超强台风的标准,迅速启动应急响应。在台风登陆前,就安排了 4000 余人的应急队伍、101 台应急发电车待命,并对输变电设施周边的树障隐患进行清理修剪。

深圳供电局方面向记者表示,深圳受台风 「桦加沙」 影响的居民用电已于 24 日下午 5 点前全部恢复正常,此次台风全市累计影响用户较 2018 年 「山竹」 影响减少 97.8%。

台风过境,水浸是一大危害,下水道的通畅至关重要。香港渠务署预先分析易水浸点位,部署强力排水机械人待命,提供超过 6.8 万个沙包供市民使用 (较以往多出 5 倍),同时清理全港约 240 个易淤塞渠道。

林江补充道,香港 「抗台风」 能力强还体现在城市规划和防灾基础设施较为完善、社会和公共治理能力较强。以排水为例,香港设有专门负责地下排水系统、海底隧道排水系统建设的渠务署,与内地城市管理地上事务的水务局不同,香港将地下排水系统管理置于较高地位,能最大限度降低暴雨引发内涝的风险。

人力物力齐投入,社会关注与防御争议并存

为应对 「桦加沙」,深港澳各政府部门投入了一切所需人力和物力。

香港食环署在台风来临前已提早巡查并清理容易出现水浸黑点的路边集水沟渠,减少垃圾和树叶导致沟渠淤塞的风险;亦加强固定或移走设于露天地方的废屑箱等设施,并提醒街上小贩排档做好防风措施。台风过后,香港食环署尽快恢复街道洁净服务及垃圾收集服务,包括调动署方及承办商洁净工作人员加快清理主要街道上的垃圾。

风暴期间,香港前线警务人员坚守岗位,因应情况采取适当行动,包括到场劝导市民远离海边及水浸黑点、调配人手处理高风险位置,以及协助受影响居民疏散。人员密切监察交通情况,协助受水浸或被倒树及障碍物阻挡的车辆,疏导交通。路面上的倒树及其他杂物被即时切割及清除,务求尽快重新开通阻塞道路。

同时,澳门也先后实施了多项应对措施。港珠澳大桥澳门口岸西停车场免费开放予轻型汽车停泊;六家综合度假休闲企业开放约 3680 个免费车位供市民使用。澳门市政署协调相关人员连夜清理海水倒灌后路面留下的垃圾,共出动 26 台垃圾车及 16 台压缩桶吊运车,收集的垃圾量近 700 吨,较平日增加逾七成。澳门市政署还在多个低洼地区设置 60 个临时垃圾收集点,供市民弃置垃圾及水浸过的物品,减少垃圾落地的情况。

此次台风影响期间,深圳全市水、电、路、气、讯也基本保持正常,未出现大面积断水、断电、断气、断路、断网现象。深圳供电局力保主网安全,督促 5 座直调电厂开展黑启动、厂用电相关设备检查,协调深圳 LNG 电厂做好防御;市通信局在全市风险区域预置 1568 名应急抢修人员、131 辆应急抢修车、45 台卫星电话、341 台发电油机、14 辆发电车等应急装备,随时做好抢险救援准备。

工作人员清理深圳街头倒伏大树 图片来源:每经记者 孔泽思 摄

当然,这也意味着不少相关部门的工作人员需要在天气最恶劣的情况下继续工作。

在 「桦加沙」 步步逼近的 48 小时内,城市焦虑情绪在社交媒体上达到了顶峰。关于这场 「风王」 的每一次动态,「#广东大部分被台风桦加沙覆盖 #」「#全球风王桦加沙直逼香港 #」 等,都迅速攀升为全网热搜话题。

公众的关注点从宏观的灾难预测,迅速转向微观的城市细节与风险。同时,一些令人揪心的次生事件也成为焦点。「香港一家三口观浪时坠海」 的意外事件,以及 「台风一夜放倒深圳 174 棵树」 的直观破坏,都提醒着市民风暴的真实威胁。此外,一些轻松的花絮如 「盒马回应最难吃甜品被台风选出来了」 也登上热搜,侧面反映了全社会对台风的高度关注和生活节奏被全面打乱。

然而,当警报解除,「0 死亡」 的结果尘埃落定后,围绕这次 「超规防御」 的争议也随之而来:投入如此巨大的社会资源,是否属于 「临阵磨枪」 或 「过度预防」?

「十防九空」 的取舍,公共治理需恒常性

台风过后,深港澳 「0 死亡」 背后的措施有效性毋庸置疑。但与此同时,「超规防御」 的争议也随之出现。有声音认为,此次 「桦加沙」 实际路径偏南,未直接登陆深港澳核心区域,部分防御措施 「投入大、影响小」,存在 「十防九空」 的浪费。

如深圳、香港均在 9 月 23 日早间开放了应急避难场所。有市民认为,太早开始转移是否有必要?

香港民政及青年事务局局长麦美娟称:「因为这次台风的影响将会是很严重的,我们希望能够做好预备工作,因为如果不幸,到台风吹袭时,到八号、十号风球水浸时才想疏散,实在是来不及做。我们明白现在要大家及早预备会觉得很不便,但希望可以确保各位市民的安全。」

对于 「十防九空」 的声音,石晓明认为,「十防九空」 恰恰反映了极端天气事件的非线性特征——微小初始偏差可能导致结果巨大差异,现有的天气预报模型难以完全精准预测。

「而投入防护很有必要。防护投入类似买保险,从长远平均来看,若不投入,一旦灾害发生 (如 『天鸽』 时因准备不足导致严重水浸、居民受困),损失会远超投入。」

这场 「风王」 防御战,对超大城市的管理是一次成功的压力测试。石晓明指出核心挑战有三点:交通系统瘫痪、沿海商业与建筑风险高,以及老旧区域基础设施薄弱 (面临内涝、房屋倒塌等更高风险)。

深港澳的经验表明,通过提前的大规模转移、对老旧基础设施的排查加固以及高效的电力 「自愈」 能力,能够有效对冲这些挑战。

此外,林江总结道,与香港相比,内地城市在公共治理的恒常性、民众对风暴灾害的提前感知与准备、应急机制的完善性等方面还有待提升。比如,面对楼宇坍塌等危难事件,需明确消防、医护等部门的响应流程,以及受影响人员的撤离安排等,这些都需要向香港的成熟做法学习,形成稳定、高效的应对体系,更好地保障民众在应急突发情况下的安全。

文章转载自 每经网