作者:

胡雅文

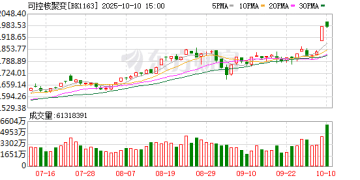

「人造太阳」 尚未照进现实,但核聚变概念已经在股市发光发热。年初至今,截至 10 月 10 日收盘,中洲特材(300963.SZ)、合锻智能(603011.SH)、永鼎股份(600105.SH) 等 10 只成分股股价翻倍,最高涨幅达 271.94%。

9 月下旬以来,核聚变工程化与商业化加速的消息持续发酵,带升板块热度。近日,位于合肥的核聚变装置——BEST 的建设进展也给二级市场加了一把火。10 月 10 日,A 股震荡调整之际,核聚变个股依旧活跃,合锻智能在近 9 个交易日收获 5 个涨停板,公司有关人士告诉 《华夏时报》 记者,「我们只承接了合肥 BEST 项目一半的真空室 (聚变反应发生装置) 研制,订单接得比较早,目前真空室已在制造并逐步交付中。」

据了解,国内外已有的核聚变项目主要属于科学实验装置,旨在验证聚变发电的科学和工程可行性,并不在商业示范或应用范畴。合锻智能有关人士也表示,「虽然目前频繁出现新闻和招标项目,但 (核聚变) 并没有结论性或实质性的进展,二级市场投的可能是预期。目前能源紧缺是迫在眉睫的问题,核聚变是未来的必然方向,至于要像风电一样成熟应用,应该需要很长时间。」

核电个股活跃

国庆节后首个交易日,核聚变、核电概念延续了 9 月下旬以来的火热状态。10 月 9 日,万得核聚变指数 (8841917.WI) 上涨 7.82%,核电指数 (884046.WI) 上涨 6.46%。板块内个股普遍上涨,西部超导(688122.SH)、中洲特材、哈焊华通(301137.SZ) 实现 20CM 涨停,10 只个股涨超 10%。

10 月 10 日,A 股全天震荡调整,沪指等三大指数集体下跌,核聚变板块则延续涨势,当日上涨 0.19%。合锻智能和中国核建(601611.SH) 实现 10CM 涨停。至此,合锻智能收获 9 天 5 板,从 16.96 元/股涨至 23.78 元/股,中国核建实现两连板,从 8.85 元/股涨至 10.71 元/股。

从年初至 10 月 10 日,核聚变板块整体上涨 60.62%,主力净流入达 20.41 亿元并位于 A 股前列。个股今年的涨幅更为惊人,中洲特材共上涨 271.94%、合锻智能上涨 247.15%、永鼎股份上涨 200.39%、哈焊华通上涨 185.79%、常辅股份(920396.BJ) 上涨 182.01%,另有多股股价翻了一倍。

某券商首席投顾告诉 《华夏时报》 记者,「新能源和 AI 算力对电网的需求日益增加,核聚变板块大涨受到电力 (需求增长),尤其是 AI 的尽头是电力这一观点催化。」

如今,人工智能应用正在变为现实,更多人意识到技术也需要更多能源,尤其是更便宜、可再生和更清洁的能源。国金证券研究指出,以氘氚 (D—T) 聚变为例,聚变单次反应释放的能量相当于将现有能源体系的能量密度提升了千万倍,相较于其他主流发电方式有明显优势。

技术不断突破

在资本市场的热情背后,是今年密集释出的核聚变项目消息,从科研院所、央国企 「国家队」 到社会资本,核聚变拥有了更浓厚的积极预期。

核聚变技术承载着人类造太阳的终极能源梦想。太阳依靠自身的巨大引力,将高温高压的等离子体约束在核心,进行持续聚变而发光发热。在复制原子核碰撞融合并释放能量的这一过程中,「人造太阳」 要解决的问题是如何提供极端高温环境,并约束温度高达上亿度的等离子体。目前,主流的约束方式是磁约束,其最为著名的装置是托卡马克,该装置通过磁场让炽热的等离子体悬浮在真空中发生反应。

我国核聚变技术主要由中国科学院等离子体物理研究所和中核集团核工业西南物理研究院主导。2020 年,第三代聚变研究平台中国环流三号装置在成都建成。2025 年 3 月,该装置首次实现原子核温度 1.17 亿摄氏度、电子温度 1.6 亿摄氏度的 「双亿度」 突破,并于 6 月实现等离子体电流 100 万安培、离子温度 1 亿摄氏度、高约束模式运行,刷新了我国聚变装置运行纪录。

2025 年 9 月 12 日,《中华人民共和国原子能法》 颁布,首次将聚变核反应纳入法律条文,明确国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发。

央国企与商业资本也纷纷投入真金白银。2025 年 9 月,直属于中核集团的中国聚变能源有限公司 (下称 「聚变能源」) 自 7 月成立以来首次面向公众展览展示,宣布将在上海建设新一代聚变实验装置中国环流四号,用于验证自主研发的高温超导磁体技术。该公司已获得中国石油集团昆仑资本、中国核电(601985.SH) 和浙能电力(600023.SH) 等多位投资方入股,计划增资额超过 100 亿元。

2025 年 10 月,位于合肥的 BEST 装置的主体建设进入新阶段,该装置主机的首个关键真空部件——杜瓦底座 (功能是支撑上万吨重量和绝热) 成功落位安装。BEST 是世界首个紧凑型聚变能实验装置,目标是实现首次演示聚变能发电。该装置背后的聚变新能有限公司成立于 2023 年,股东涵盖安徽省与合肥市国资、央企、中国科学院与社会资本。

国金证券研究认为,「当前我国可控核聚变正处于实验堆建设、工程堆验证阶段,单个实验堆的投资金额在几十亿元到上百亿元体量,今年以来中科院合肥等离子体物理研究所进行了多个项目招标,招标金额多为几千万级,持续印证着产业景气度。」

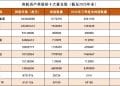

从产业链价值量来看,可控核聚变反应堆结构的成本构成主要来自于建筑结构、磁体、真空室、真空室内部件、冷却系统及其他辅助设备。作为参考,国际 ITER 反应堆中,磁体、真空室内部件、真空室环节占据的价值量比例分别为 28%、17%、8%,其中磁体为价值量最大环节。

从二级市场来看,目前资金热炒的个股也多围绕核聚变装置主体部件与建设。磁体方面,永鼎股份子公司的高温超导带材已经通过 ITER 认证,是约束等离子体的关键材料。哈焊华通则为核聚变设备提供高质量焊接材料,主要参与了紧凑型全超导核聚变实验装置项目。

合锻智能参与了 BEST 装置的真空室制造,公司有关人士告诉记者,「真空室是一个能容纳核聚变反应发生的外部装置,它主要分为 8 块,我们主要承接了其中一半。」 对于核聚变是否有望进入资本开支密集期,该人士则表示,「核聚变技术成熟需要比较漫长的时间,现在只是一些相对 (有限) 的进展。」

延伸阅读

涨停狂潮!一图梳理可控核聚变概念

(华夏时报)

文章转载自东方财富