本文来自微信公众号:青塔,作者:数据洞见未来,头图来自:视觉中国

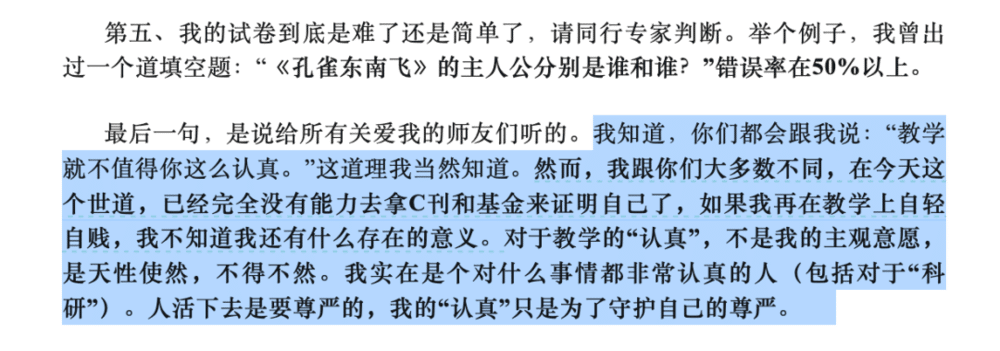

近日,某高校人文学院教师因其所负责课程卷面不合格率在 30% 以上,被要求就此问题作解释说明并提供整改方案。据悉,此前也有教师因为学生期末成绩不合格而被要求修改成绩。

教学,是一项通过性考试。教师上够课时、没有被投诉、没有受到处分或者出现严重的教学事故,就能完成教学指标。因此,「教师教学做得再好,在整个评价体系里是不加分的。」

在当下,想做好一名大学教师,似乎有更多东西比 「教学」 的本职工作更重要。

图 | 教师自述 《关于我所负责三门课卷面不及格率高的说明》

千军万马,过木桥

在大扩招的背景下,博士生普遍过剩。越来越多的高校实行 「预聘长聘制度」,青睐优中选优。

所谓的 「指标」 随着新进教师的水平升高而水涨船高,有时候,甚至 「达标」 了也并不能保证一定能留下。

有限的 「收编」 名额使中国高校教师的预聘期考核普遍存在着竞岗现象,只有手头攥更多一区论文、主持更多科研项目,才能增加必胜的筹码和信心。

学校每年分配到学院的长聘编制只有个位数,但新招进来的博士后可能有二三十人,绝大部分人都会被淘汰。

但这些被淘汰的人,尽管留不下名字,但他们的成果都将成为高校办学成绩的一部分。

此外,教师一旦签下 「非升即走」 对赌协议,考核期内无法取得约定的科研成果,高校还可以要求教师转岗、返还安家费和住房补贴。

用编制和岗位吸引优秀人才做学术,为学校的研成果 KPI 添砖加瓦,却又可以因为聘期不合格而不用多付出额外成本,怎么想都是一桩 「无本万利」 的生意。

马不停蹄,写本子

国家级基金委员会成立的初衷,是给优秀人才和高水平课题提供资助和支持。

但由于大学排名和学科评,都与国家级科研项目获资助数量相挂钩,项目申请就有些变了味。

青年教师想在高校站稳脚跟,写本子是头等大事。

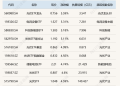

根据国自科方面的统计,2019 年到 2023 年,青年项目申请量从 100376 项增长到 134305 项,四年时间里,增长率达 33.8%。然而,项目资助率却徘徊在 17% 左右。

与此同时,国家自然科学基金和国家社会科学基金的青年项目申报都有严格的年龄限制,男性不超过 35 周岁,女性不超过 40 周岁。

申请的窗口期如此短暂,要想短短几年的聘期内,跨过职业生涯的一个个节点,几个月的熬夜苦思、埋头写本,几次三番的大修小修,厚着脸皮请专家指点……成为 「青椒」 们备战基金的日常。

有人曾经用 「范进中举」 来形容中基金:都有一定的难度,中了以后社会地位骤变,中了以后经济情况改善,中了以后人都比较癫狂。

图 | 多位 「青椒」,揣测自己基金不中

科研教学,样样硬

现在的评价体系,要求青年教师十八般武艺样样精通,进可教学、退能科研,反手还能拿项目。

上课、实验、科研,改本子、发文章、做项目……每一项事务,都可能被冠以 「绩效考核」 之名,将大学老师们抽打得如同一只高速旋转的陀螺。

虽然 「双一流」 评价要求中提到,要克服 「唯论文」、「唯帽子」、「唯职称」、「唯学历」、「唯奖项」、「唯项目」 倾向,但在具体执行层面上,「破五唯」 更像是 「全都要」。

科研圈越来越呈现出 「赢者通吃」 的趋势,小部分人虹吸了大量科研资源,项目和资金难以得到合理有效的分配。

有的人率先做出成果,便一个项目接着一个项目,一顶帽子接着一顶帽子,拿到手软;而有的人却一步慢步步慢,拿不到帽子,后续的项目和资金都是空谈,一直原地踏步,冷板凳坐穿。

青年教师们不仅吃不上肉,还要承担洗碗的杂活。

论文、项目可以量化考核,但教师对于教学的投入、对待学生的态度不易被量化,所以更容易被忽视。

要知道,世间上百年名校无非育人,天下第一等职业还是教书。

本文来自微信公众号:青塔,作者:数据洞见未来