每经记者|李娜 每经编辑|赵云

作为全球资管巨头在中国市场的全资样本,贝莱德基金展业以来四年多的发展路径极具代表性:从高期待到业绩不振,从权益折戟到固收突围,从人事震荡到战略重构。2025 年权益团队大洗牌中,基金经理单秀丽更是一人独挑五只偏股型产品。

这家外资巨头的中国之路正经历着前所未有的考验。贝莱德在中国的探索历程,也成为观察外资机构本土化进程的一面镜子。

权益洗牌,核心经理 「一拖五」

2025 年,贝莱德基金主动权益团队经历了一场力度空前的重组。从年中到 10 月,多位核心基金经理相继离任,人员调整波及公司旗下多数偏股型产品。

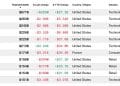

6 月 25 日,杨栋离任贝莱德港股通远景视野基金,增聘毕凯与单秀丽共同管理。毕凯曾任南方基金海外权益业务负责人,具备丰富的港股投资经验。他的加入显示出贝莱德希望通过引入更熟悉中国香港市场的本土人才来改善投资业绩。不过,截至 2025 年 10 月 13 日,该基金自成立以来仍处于亏损状态,其 A、C 类份额同期净值跌幅分别超过 8% 和 10%。

9 月 18 日,首席权益投资官神玉飞同时卸任贝莱德中国新视野与贝莱德行业优选两只基金的基金经理。作为 2023 年才加入的权益领军人物,他的离场被视为贝莱德在主动权益投资方面遭遇挫折。

与此同时,贝莱德中国新视野基金增聘了王晓京担任基金经理。值得关注的是,王晓京目前还管理着四只基金,其中三只为指数增强产品。作为贝莱德基金量化和多资产总监,他的接手或许也暗示着,公司投资策略正向更依赖量化模型的指数化方向倾斜。

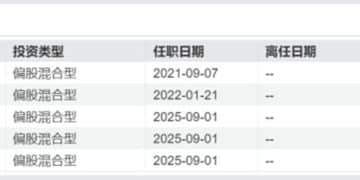

经过一系列调整,基金经理单秀丽的身影频繁出现在多只产品中。她不仅与毕凯共同管理贝莱德卓越远航基金,还在 10 月 10 日邹江渝离任后,独自接手贝莱德先进制造一年持有基金。至此,公司目前仅有的 5 只偏股型基金均由单秀丽参与管理。

在深圳某公募基金投研人士看来,这种 「一人多基」 的局面虽体现了公司对单秀丽的倚重,但也暴露了公司权益团队人才梯队的薄弱。

值得注意的是,单秀丽于 9 月 1 日同时接手三只重要基金。这清晰地表明,此次团队重组并非零散调整,而是一次自上而下的系统性安排,为后续一系列人事调整做了铺垫。从数据上来看,单秀丽管理时间最长的两只基金,自成立以来都处于亏损状态。

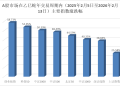

Wind 数据显示,截至 2025 年 6 月 30 日,贝莱德基金管理的公募基金总规模仅为 68 亿元,其中 5 只偏股型基金规模共计 29.67 亿元。这一规模水平在竞争激烈的公募行业仍处于起步阶段。

四年换血战略转向

贝莱德基金的高管团队,自 2021 年 6 月展业以来就频繁更迭,处于持续动荡之中——董事长、总经理、副总经理、首席信息官等核心职位纷纷换人,动荡范围之广、频率之高。

任职满 2 年后,2023 年 8 月,公司董事长汤晓东离职。空窗近半年后,范华出任了公司董事长。

总经理更是变动频繁,2024 年 2 月公司元老级人物、总经理张弛离任,任职期限超过两年半。随后,陈剑由督察长转任总经理,又在 2025 年 3 月转任高级顾问。同一时间,郁蓓华接任。在市场观察人士看来,任命拥有深厚银行与固收背景的郁蓓华,无异于贝莱德战略转向固收市场的明确信号。

此外,贝莱德基金的投资核心也是连番改旗易帜。2024 年 7 月,副总经理兼首席投资官陆文杰离任。公司随之对投资体系进行重组,任命了神玉飞为首席权益投资官,然而仅仅过了一年多,2025 年 9 月,神玉飞也选择离职。

沪上某公募投研人士指出,主动权益基金经理的陆续离职,是公司战略转型的必然结果。

变形记进行中

作为全球资管规模最大的金融巨头,贝莱德自 2021 年以中国首家外资全资公募身份亮相以来,便被寄予全球视野、本土深耕的厚望。然而,四年过去,其发展路径却充满挑战。

数据显示,截至 2025 年 6 月底,贝莱德基金管理规模仅为 68.6 亿元,不仅落后于成立更晚的路博迈基金,与其首只产品——贝莱德中国新视野 66.8 亿元的首发规模相比也增长甚微。

一位深圳公募基金投研人士分析,表面上看,贝莱德擅长的 「自上而下」 宏观配置与量化模型,在政策驱动、情绪多变的 A 股市场未能完全适应。更深层次的原因在于,国际化管理文化与本土团队需要更长的磨合期。

面对困境,贝莱德在战略方向、组织人才和业务重心上展开了全方位调整。

固收类基金的发力始于 2024 年三季度。当年 7 月,贝莱德中债 0-3 年政策性金融债基金以 15.5 亿元规模成立;随后在 11 月,贝莱德安裕 90 天持有和贝莱德同业存单指数 7 天持有两只债基相继设立。2025 年,公司又密集推出了四只债券基金。截至 2025 年 6 月底,债券型基金数量已达 8 只,总规模突破 30 亿元,占公司总管理规模的近一半。

与此同时,贝莱德申报的两只新品均为债券指数型基金。此外,公司从 2024 年 11 月起先后成立了跟踪沪深 300、中证 A500 和中证 500 指数的三只指数增强产品。值得关注的是,2025 年前 9 个月新成立的 6 只基金中,无一是主动权益类产品。

2025 年以来,贝莱德基金的人事变动并非单向流失,更像是一场 「有出有进」 的重组。8 月,原余额宝基金经理王登峰重返公募,加入贝莱德担任首席资金官,负责流动性管理及固收投资策略。

一位上海公募人士评价,这些人事变动 「短期看是业务受挫的结果,长期看则是巨头在华寻找第二增长曲线的探索过程」。

当下的贝莱德,正试图通过强化固收、指数化和深度本土化,在中国市场重塑自身定位。然而,在这个竞争已趋白热化的市场中,留给这艘全球资管巨轮调整航向的时间和空间,都显得格外紧迫。

文章转载自 每经网