近日,小鹏发布人形机器人 IRON,特斯拉等企业也将战略重心延伸至人形机器人领域,资本市场随之兴奋。专家称人形机器人市场潜力巨大,会是万亿元级别,车企纷纷布局是在探索全新盈利赛道。目前人形机器人距离进入人类生活还有漫长过程,当下人形机器人赛道或以概念炒作为主,产业尚处萌芽期,企业布局存在泡沫化风险。

每经记者|李星 段思瑶 每经编辑|余婷婷

剪刀划下,仿生皮肤和 「肌肉层」 被剥离,小鹏人形机器人 IRON 的银色机械关节在灯光下闪烁,走完了这场自我证明的 「猫步」。11 月 6 日,小鹏汽车董事长、首席执行官何小鹏哽咽道:「希望这是最后一次证明机器人是它自己。」

何小鹏的心酸,旋即得到了特斯拉 CEO 埃隆·马斯克的呼应。马斯克不仅点赞了关于小鹏机器人的视频,还表示:「特斯拉和中国公司将主导市场。我非常尊重中国的竞争对手,中国有很多聪明、勤奋的人。」

这场隔空互动背后,特斯拉与小鹏,两家在智能电动汽车领域激烈角逐的企业,不约而同地将战略重心延伸至人形机器人。在 11 月 7 日的特斯拉年度股东大会上,马斯克称人形机器人 Optimus 将是 「史上最庞大的产品,预计市场规模达数十亿台」,小鹏汽车则计划在 2026 年底实现人形机器人 IRON 的规模化量产。

当人类迈入人与机器人共存的 「图灵时刻」,资本市场最先兴奋。据 11 月 10 日 Wind 金融终端,机器人指数 ETF(560770) 连续 13 日获得资金净流入,累计 「吸金」 近 5.7 亿元;截至 11 月 7 日,最新规模达 24.5 亿元,再创上市以来新高。

人形机器人量产时刻已至,其市场空间有多大?「人形机器人最终会应用到千行百业,进入千家万户。」 一位具身智能机器人领域业内人士在接受 《每日经济新闻》 记者采访时表示,人形机器人肯定是万亿元级别的市场,会比汽车产业更大,其通用性将覆盖千行百业,成为未来经济增长的核心引擎。

「我没有想过 10 年以后一年能卖多少机器人,但肯定会超过汽车,超过 100 万台。」 何小鹏预测:「汽车在全球是 10 万亿美金的市场,而机器人是 20 万亿美金的市场。」

「人形」 成为共识

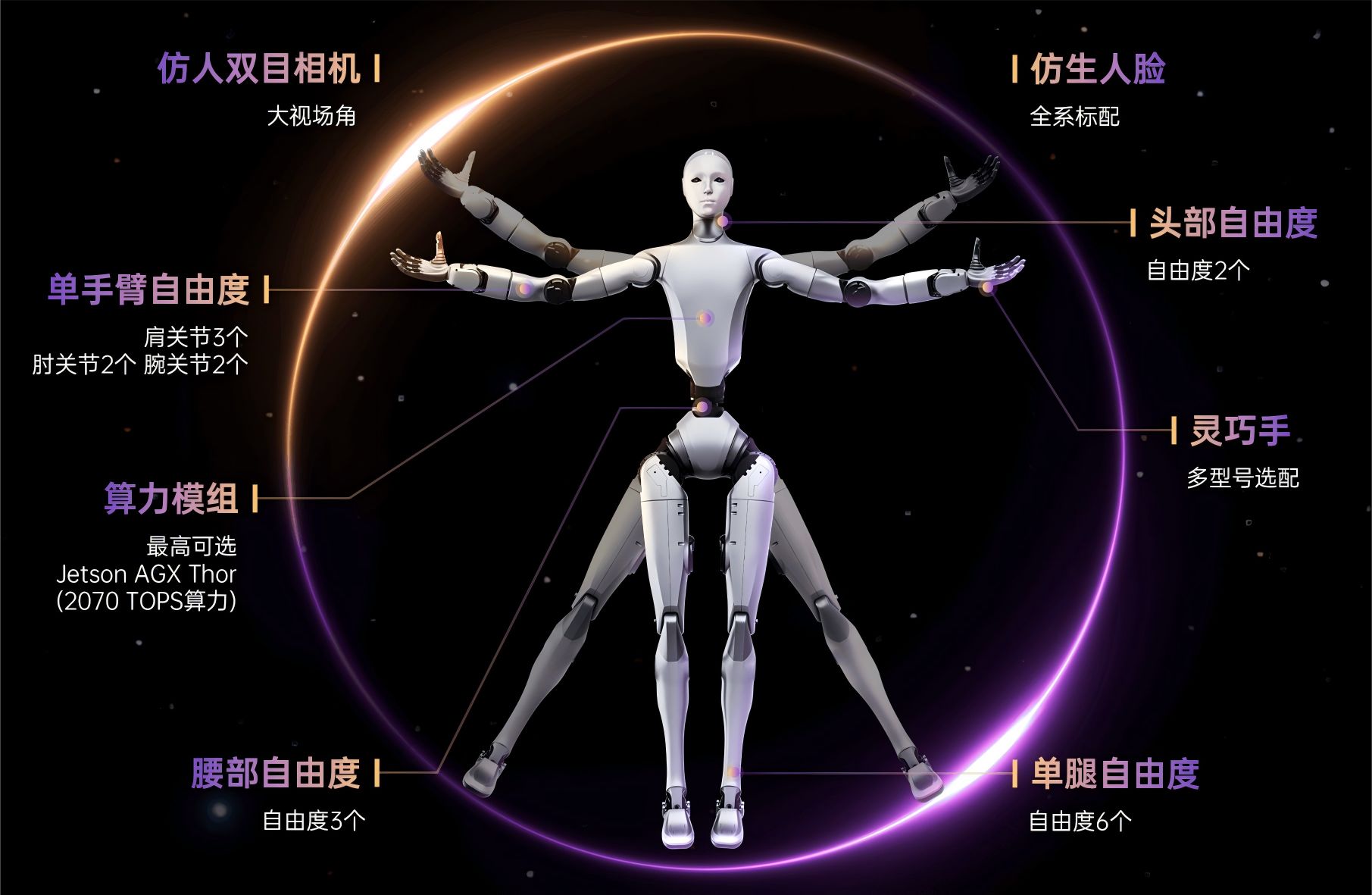

11 月 5 日,在小鹏科技日 (2025 AI DAY) 上,小鹏汽车发布的新一代人形机器人 IRON 因步态太拟人而引发了质疑:机器人里面到底有没有真人?何小鹏的一镜到底式还原过程,结果已然明了:没人。由此引出了一个新的问题,何以实现高度拟人化?

图片来源:小鹏汽车机器人视频截图

据小鹏汽车官方介绍,IRON 具备 82 个自由度仿生结构,可以让机器人的步态误差控制在 2 毫米内,实现 「猫步行走」 的高难度拟人动作;「谐波关节」 实现 1∶1 人手尺寸,具备 22 个自由度,可执行精细抓取动作;3 颗自研图灵芯片提供的 2250TOPS 算力,以及首发搭载的小鹏第二代 VLA 大模型,可实现对话、行走及交互等高阶智能。

紧随小鹏人形机器人 IRON 亮相之后的特斯拉 Optimus V2.5,在与马斯克一起 「蹦迪」 时动作也没有僵硬感。稍早之前,宇树科技发布的新一代仿生人形机器人 Unitree H2 在做武术和舞蹈动作时也很流畅。

新能源汽车和动力电池专家杨伟斌在接受记者采访时表示:「更像人一样走路,对机器人的机械结构、传感器和控制算法的要求更高,是一次技术突破。」 同济大学教授朱西产也向记者表达了类似的观点:「机器人走路更像人,意义非凡。」

特斯拉机器人 图片来源:特斯拉官网

特斯拉机器人 图片来源:特斯拉官网

不过,从装束上来看,特斯拉 Optimus V2.5、宇树仿生人形机器人 Unitree H2 仍充满了机械味,这一点比采用骨骼、肌肉和皮肤三位一体仿生结构的小鹏 IRON 逊色不少。值得一提的是,除了给 IRON 穿上了衣服,小鹏汽车还为其设置了性别。「给机器人 IRON 穿上衣服会挡住其身上传感器模块的反应。」 何小鹏表示,「人形机器人是男是女不重要。在第一代机器人里面,我希望完成一个男性、一个女性的机器人,这都是需要的。」

在何小鹏看来:「将来行业会有不同公司做不同的机器人,小鹏选择的道路是做 『拟人』 的。同时我们开放 SDK(软件开发工具包),全球的其他公司、个人都可以用我们的机器人做二次开发或者服务,去做他们想做的事情。」

清华大学人工智能研究院智能机器人中心主任孙富春表示,真正的具身智能必须拥有 「人形」 的身体,并实现智能与身体的深度协同进化。同时,香颂资本执行董事沈萌也告诉记者:「从人类社会角度看,人形化会是机器人未来发展的重要形式之一。」

图片来源:新浪微博 @Tesla AI

图片来源:新浪微博 @Tesla AI

马斯克在 11 月 7 日的特斯拉年度股东大会上称,特斯拉将在 2026 年投产 Optimus V3 版本,「它看起来就像一个人穿着机器人服装」。

进入家庭场景的障碍:「手」

人形机器人为什么要做到高度拟人?何小鹏认为:「更拟人的机器人有三大好处:第一,机器人想做到聪明,要用 AI(人工智能) 来驱动,只有从人类世界才可以学到最多的数据;第二,家庭、工厂,实际上大部分都是为了方便人类去使用而设计、建造、运营,所以它越像人,越容易适应这个世界;第三,让所有人去购买一个东西,需要 『我看起来喜欢』 和 『它有亲和感』,从而形成规模效应与成本下降的正向循环。」

北京大学集成电路学院教授、暗流资本首席科学家张海霞告诉记者:「机器人的形态各种各样,包括扫地机器人、机械臂、帮人搬运收纳机器人等,但类人的人形机器人是终极形态。」

宇树科技仿生人形机器人 Unitree H2 图片来源:宇树科技官网

宇树科技仿生人形机器人 Unitree H2 图片来源:宇树科技官网

事实上,无论是小鹏 IRON 还是特斯拉 Optimus V2.5,或是宇树科技的仿生人形机器人 Unitree H2,虽然都已在整体外形设计贴近人类的真实形态,但当下要投入到拧螺丝、做家务的真实场景中并不现实。

张海霞告诉记者:「目前,市场上的机器人已开始在 B 端进行小范围投入使用,但距离正式进入到人类生活,成为人类真正的伙伴,还有个比较漫长的过程。可能要 5 年,也可能需要 10 年。」 何小鹏也认为:「目前我们还是在商业化早期阶段,可能 3 至 5 年之内可以做更多不同的事情。但如果我们想要机器人在家里照顾老人、小孩,那可能需要更久的时间,甚至可能 5 至 10 年。」 据悉,在商业化层面,小鹏 IRON 将优先进入导览、导购、导巡等商业场景。

阻挡人形机器人进入大家所期待的家庭场景的难点在于 「手」。孙富春表示,「灵巧手」 是具身智能的关键突破点,但其面临成本高昂 (百万元级别) 和性能不足 (负载能力弱) 两大核心问题。据悉,现在行业里 「灵巧手」 的使用寿命大概在 6 至 8 个月,造价成本却高达 8000 美元。

「从小鹏角度来看,『手』 最难。」 何小鹏表示,「『手』 的量产对我们来说远比做一款车要难,但我们会全力以赴,期待明年就可以看到量产。」

小鹏机器人 IRON 人灵巧手 图片来源:小鹏机器人视频截图

小鹏机器人 IRON 人灵巧手 图片来源:小鹏机器人视频截图

在进入家庭、工业等更复杂的场景之前,目前对于绝大多数人形机器人来说,租赁展演市场成了它们暂时的去处。一位从事机器人租赁业务的平台工作人员告诉记者:「我们平台有宇树、智元、优必选等品牌人形机器人 80 多台,比如宇树 G1、U1、U2 机器人的单日租金价格在 3000 至 5000 元,这些机器人基本是用在婚礼、展销会上做才艺展示、引流等。」

关于人形机器人的商业化路径,上述具身智能机器人领域业内人士告诉记者:「人形机器人应该先从高端制造等需要灵活操作的服务场景入手,再进入半开放的公共服务领域,最后逐步走向复杂多变的家庭场景。这是一条技术积累效应明显,也是最务实合理的商业发展路径。」

产业链高度重叠

近年来人形机器人应用场景不断拓展,已成为各大车企加速布局的重点领域。除小鹏汽车、特斯拉外,奇瑞汽车、广汽集团、长安汽车、比亚迪等主机厂纷纷通过自研、投资或合作的方式,将业务触角延伸至具身智能领域。

在人形机器人领域,车企之所以能够 「丝滑」 进入这一新赛道,最重要的原因是智能汽车与人形机器人在软硬件底层技术、供应链体系、生产环节均有较强的协同与共振。

上述具身智能机器人领域业内人士向记者表示:「车企与具身智能机器人在硬件供应链层面有很多可以复用的部分,同时车企也为机器人行业培养和输送了大量深度理解具身智能、软硬结合,并且在电子电器、硬件以及三电系统研发量产方面经验丰富的专业人才。」

朱西产也告诉记者:「两者 (机器人和智能汽车) 都是基于人工智能技术发展起来的不同终端产品,产业链重合度达到 60% 至 70%。」

何小鹏更是将智能机器人定义为机器智能的 「皇冠」。他认为,将来智能汽车的厂商同时也是智能机器人的厂商,相信智能汽车跟智能机器人将来会是一致的产业,且能够产生 1+1>2 的效应。不仅如此,特斯拉 CEO 马斯克还将其人形机器人 「擎天柱」 视为特斯拉未来价值的核心。

「具身智能机器人是继 PC、智能手机、智能汽车之后的第四代智能终端,未来市场比汽车更大。」 上述具身智能机器人领域业内人士表示。对于人形机器人这一全新赛道的未来发展前景,张海霞也用 「非常巨大」 来形容,「这是一个万亿元级甚至更大的市场」。朱西产则认为:「车企纷纷布局人形机器人赛道,是其探索全新盈利赛道的一大举措。」

在上述具身智能机器人领域业内人士看来:「无论是从国家还是行业层面,发展具身智能机器人已经是一个确定趋势,越来越多科技企业正在加入这个赛道,车企自然不会缺席。对于车企来说,人形机器人业务的开拓,是在为自己开辟一条新的增长曲线。」

专家:目前人形机器人赛道以概念炒作为主

多方加入人形机器人赛道后,这一领域应如何发展或如何研发才有实际价值?对此,一位智能机器人企业高管在接受记者采访时坦言,其所在的科技公司研发设计的机器人以务实为先。「我们不追求 『新、奇、特』,更重要的是让机器人尽快落地应用。具身大模型不同于大语言模型,只有在真实场景中使用、获得反馈,才能不断进化。真实应用不仅提供数据,也反过来决定机器人的硬件形态和优化方向。」

张海霞也认为:「人形机器人一定是软件和硬件结合的整体进步。最终胜出的一定是那些在软硬件方面拥有独特核心技术优势的企业。现阶段,机器人企业应该抓住具体的落地场景去发力。」

「在机器人领域,整车企业可能在硬件方面具有先发优势,但在软件方面仍有较大提升空间。对于那些在软件领域具备优势的创业公司,应从具体的应用场景切入,进行持续的数据采集,并将其与自研的具身智能大模型深度融合,构建起差异化的竞争壁垒,从而在未来的市场竞争中占据有利位置。」 张海霞表示。

经过多年发展,中国人形机器人产业实现了飞速进步。「近一年多来,中国人形机器人技术发展呈现出 5 倍甚至 10 倍的速度在提升。」 张海霞认为,现在中国在机器人领域的技术水平处于领先地位,甚至相较于其他国家的机器人,已形成 「代级差」。

即便如此,资本市场对人形机器人的态度让人难以捉摸。比如,在 11 月 5 日科技日发布会后,小鹏汽车美股不涨反跌,市场对其机器人展示持怀疑态度。而转折点发生在何小鹏 11 月 6 日发布的一镜到底回应视频之后,资本市场态度瞬间转变,小鹏汽车港股应声而起,午后直线拉升。

当日 (11 月 6 日),小鹏汽车港股股价盘中直线拉升超 5%,美股更是一度大涨 14%,收盘涨幅达 9.64%。同时,机器人概念股集体走强,五洲新春 (SH.603667)、绿的谐波 (SH.688017) 等小鹏供应链企业股价应声普涨,其中五洲新春当日涨幅最高达 10%,绿的谐波盘中涨幅也接近 9%。

近日,一份由高盛发布的中国人形机器人供应链的实地调研报告,也引发市场对机器人供应链 「产能过剩」 的担忧。该机构称在 11 月 3 日至 6 日调研了九家中国机器人产业链企业,尚无任何一家证实获得确定性大额订单,也未能提供清晰的量产时间表。

沈萌在接受记者采访时表示:「在特斯拉人形机器人实现商业化落地之前,当前国内市场仍以概念预热为主导。由于特斯拉将人形机器人视为电动化之后的战略重心,部分国内企业也随之跟进布局。尽管其在核心算法、硬件整合等关键环节尚未形成稳固壁垒,但并不妨碍相关概念在资本市场上持续引发关注与讨论。」

深度科技研究院院长张孝荣也认为:「人形机器人市场前景很好,但是产业尚处于萌芽期,市场需求存在较大不确定性,越来越多的企业加入布局,存在泡沫化的风险。」

封面图片来源:小鹏汽车视频截图

文章转载自 每经网