11 月 16 日,国家航天局等联合发布,我国科研团队通过分析嫦娥六号月背样品,首次发现大型撞击成因的微米级赤铁矿等晶体,揭示了月球氧化反应机制。另据新华社,我国科研人员还从嫦娥六号月壤中识别出源自 「CI 型碳质球粒陨石」 的撞击残留物,认为月球上的水可能来自这类陨石的撞击。嫦娥六号成果持续涌现,拓展人类对地月系统认知。

每经编辑|毕陆名

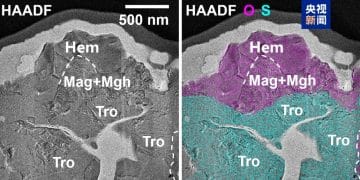

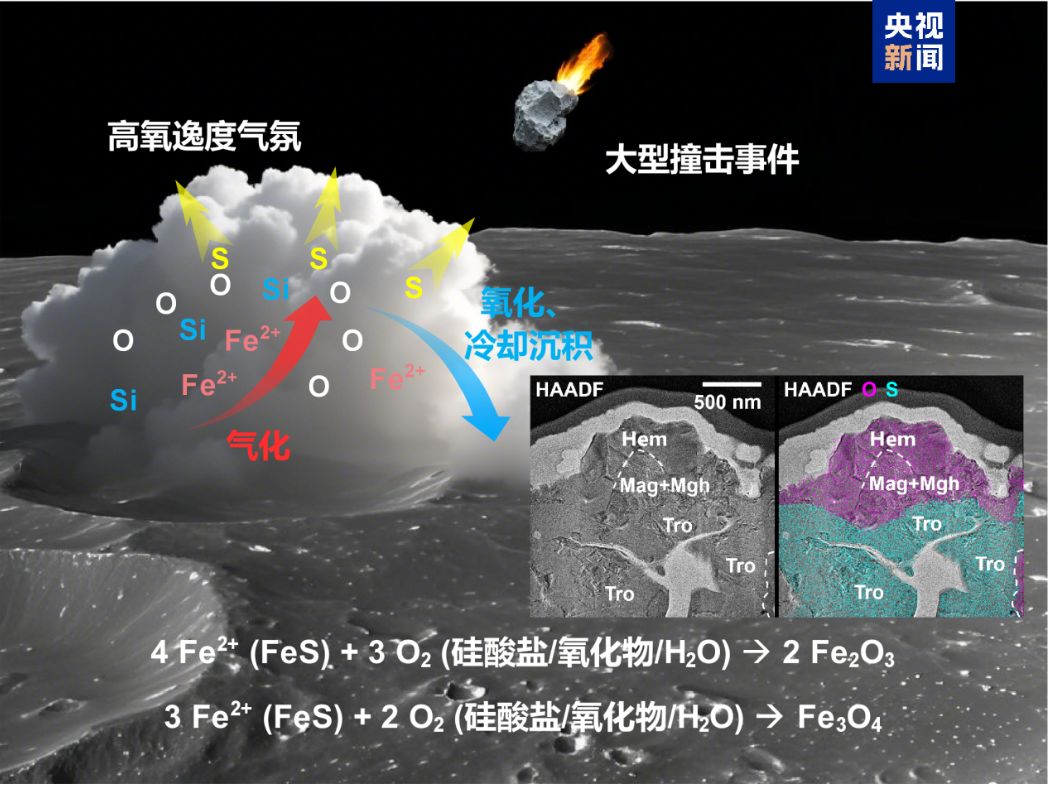

据央视新闻,今天 (11 月 16 日),国家航天局、山东大学、中国科学院联合发布消息,近日,我国科研团队通过分析嫦娥六号采回的月背南极-艾特肯盆地月球样品,取得月球科学研究重大突破——首次发现大型撞击事件成因的微米级赤铁矿 (α-Fe2O3) 和磁赤铁矿 (γ-Fe2O3) 晶体,揭示了全新的月球氧化反应机制,为环绕南极-艾特肯盆地磁异常的撞击成因提供了样品实证。

图片来源:央视新闻

该成果已发表在国际综合性期刊 《Science Advances》,将为后续月球科学研究提供重要科学依据,深化对月球演化历史的认知。

图片来源:央视新闻

图片来源:央视新闻

研究提出,赤铁矿的形成可能与月球历史上的大型撞击事件密切相关。大型撞击形成瞬时高氧逸度气相环境的同时,铁元素在高氧逸度环境中被氧化,使陨硫铁发生了脱硫反应,经气相沉积过程形成微米级晶质赤铁矿颗粒。值得关注的是,该反应的中间产物为具有磁性的磁铁矿和磁赤铁矿,可能是南极-艾特肯盆地边缘磁异常的矿物载体。该研究首次利用样品证实了在超还原背景下月球表面存在赤铁矿等强氧化性物质,揭示了月球的氧化还原状态以及磁异常成因。

嫦娥六号着陆的南极-艾特肯盆地,是太阳系岩石质天体上已知最大、最古老的撞击盆地,其形成时的撞击规模远超月球其他区域,为探索特殊地质过程提供了独特场景。2024 年嫦娥六号任务成功从南极-艾特肯盆地内部采回月球样品,为此次突破性发现创造了前提。

另据新华社,月球上的水究竟来自哪里?这个困扰科学界多年的谜题,如今因为中国嫦娥六号探测器带回的月壤而找到了新线索。近日,我国科研人员在对嫦娥六号 2 克月壤样品的精细分析中,取得了新发现:他们成功识别出源自 「CI 型碳质球粒陨石」 的撞击残留物。研究认为,此前在月球样品中检测到的特殊来源的水,很可能就来自这类陨石的撞击贡献。

该研究成果由中国科学院广州地球化学研究所徐义刚院士领衔的研究团队完成,已于北京时间 10 月 21 日在国际学术期刊 《美国国家科学院院刊》 上发表。

科研人员表示,这些微小的岩石碎屑是 CI 型陨石的母体小行星撞击月球表面后,发生熔融并快速冷却结晶的产物。这项研究不仅发现了 「稀有」 陨石的遗迹,更系统地建立了一套在月壤等地外样品中精准识别陨石物质的方法,为未来研究奠定了基础。

从嫦娥一号到嫦娥六号,中国探月工程每一步都扎实而稳健。此次研究从 2 克月壤中分析解读出如此重要信息,充分体现了我国科学家在微观分析领域的技术实力、敏锐的科学洞察力以及精益求精的探索精神。

嫦娥六号的科学成果正持续涌现,每一次发现都在拓展人类对地月系统和太阳系演化的认知边界。专家表示,这座月球背面的 「天然档案馆」 还有更多秘密等待揭晓,而中国的行星科学,正凭借自己的努力,一步步走向世界舞台的中央。

每日经济新闻综合央视新闻、新华社

封面图片来源:央视新闻

文章转载自 每经网