每经记者|杨建 每经编辑|肖芮冬

在 A 股市场,机构资金作为市场主力,其持仓与交易信息向来是各方关注的焦点。而机构内部的 IT 岗位掌握公司系统权限,若管控不当便可能成为违法违规行为的突破口。

近期,浙江证监局披露的一则行政处罚决定书,就揭露了这样一起典型案例。当地某私募关联企业的 IT 人员,利用职务便利窃取公司 「致富代码」,通过他人证券账户趋同交易股票,赚取 8857.69 万元。东窗事发后,他不仅被没收全部违法所得,还被处以等额罚款,合计罚没 1.7715 亿元,同时被采取 5 年证券市场禁入措施。

抄公司 「致富代码」,被罚没 1.77 亿元+5 年禁入证券市场

经监管查明,2022 年 10 月至 2023 年 9 月,林艺平在杭州某科技公司任职,具体负责交易策略前端开发、产品风控,以及部分私募基金产品的交易测试、决策辅助、下单执行和实时监控等核心工作,实质上履行了私募基金从业人员的关键职责。值得注意的是,该科技公司与浙江省内两家私募基金管理人同属同一实控人控制,由同一管理团队负责运营,三者的内部控制与人员管理均执行统一标准。

特殊的岗位属性,让林艺平获得了接触核心信息的"绿色通道"——他不仅可凭工作职责查询两家私募基金管理人的未公开信息,更直接参与相关信息的获取与加工工作。手握 「内部消息」 的林艺平并未守住职业底线,而是动起了 「借鸡生蛋」 的歪念,暗中控制并使用 「林某治」「何某龙」 证券账户进行股票交易。

详细交易记录显示,「林某治」 名下的国金证券、东莞证券账户自开户以来,主要由林艺平实际控制和操作,所有 IP 地址位于杭州的交易均由其独立决策并执行,交易资金由其自行筹措,账户盈亏也全部由其承担。2022 年 11 月起,林艺平又向 「何某龙」 借用东莞证券、中信证券账户,同样包揽了该账户在杭州 IP 地址下的全部交易决策与操作,交易所用资金为账户内原有资金,盈亏仍由林艺平个人承担。

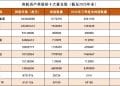

2022 年 11 月 16 日至 2023 年 9 月 6 日,林艺平通过上述四个证券账户,在沪深两市持续进行趋同交易,精准复制私募机构的交易逻辑并从中获利。浙江证监局指出,该违法事实有充分证据支撑,包括相关企业提供的任职与工作资料、证券账户开户及交易记录、银行账户资金流水、电脑硬件信息、涉案人员询问笔录,以及证券交易所出具的交易数据比对报告等,证据链完整、事实清晰,足以认定。

案件调查过程中,林艺平曾提出陈述申辩意见,浙江证监局经复核后部分予以采纳。综合考量其违法行为的事实性质、情节严重程度及社会危害后果,监管部门依据相关规定作出最终处罚:对林艺平责令改正,给予警告,没收违法所得 8857.69 万元,并处以同等金额罚款,罚没合计 1.7715 亿元,同时对其采取 5 年证券市场禁入措施。

行业须强化跨关联公司权限管控等环节

事实上,林艺平的案例并非个例,金融行业 「监守自盗」 的情况在券商领域也时有发生。

据广西证监局 2024 年 2 月披露的处罚信息,国泰君安证券永州梅湾路营业部原总经理周靖杰,在 2016 年 12 月至 2023 年 3 月任职期间,利用权限查阅 17 个私募基金产品的交易、持仓等未公开信息,不仅违规向他人泄露,还亲自使用 「李某影」 证券账户进行股票交易,最终同样受到法律严惩。

黑崎资本首席战略官陈兴文分析指出,林艺平案件是私募行业 「老鼠仓」 的典型样本,其结局对个人、行业及监管层面均具有深刻警示意义。

对私募行业而言,此案暴露了 IT 环节风控的严重漏洞。林艺平虽非私募从业人员,但能接触并加工核心信息,反映出部分私募关联公司在人员管理和信息隔离方面的不足。IT 岗位是私募交易系统的关键环节,若管控不力,极易成为违规交易的突破口。这提醒行业必须强化跨关联公司的权限管控,细化信息接触和操作留痕等监管环节。

从监管层面来看,浙江证监局的重罚彰显了对私募领域未公开信息交易 「零容忍」 的态度。「没收+等额罚款」 及市场禁入措施,传递出严厉打击违规行为的信号。同时,监管通过 IP 追踪、账户流水核查等技术手段锁定违法事实,体现了监管技术的升级,让违规行为无处遁形。

封面图片来源:图片来源:视觉中国-VCG211415728314

文章转载自 每经网