铜,因其广泛的应用领域和对经济周期的敏感性,被誉为 「铜博士」。铜价走势不仅是商品市场的 「风向标」,更是全球经济冷暖的 「晴雨表」。当前,铜价站上历史高位,多空力量在此博弈:一方面供应短缺问题为铜价构筑坚实的底部支撑,另一方面传统需求疲软和宏观 「逆风」 增加上行阻力。笔者分别从供应、需求及宏观维度来梳理目前铜的基本面,探析未来铜价走势。

从供应端来看,矿端供应偏紧与冶炼利润承压形成双重约束。2015 年之后的矿业投资低潮,导致近年来全球新增大型铜矿项目寥寥无几。此外,随着全球主要铜矿山的开采深度不断加大,矿石品位持续下滑,智利、秘鲁等主要产铜国的矿石平均品位在过去十年中显著下降。这些因素共同限制了全球铜精矿供应的增长速度。具体而言,2025 年第三季度全球主要铜矿企业产量同比骤降 4.7%,核心产区扰动因素持续发酵。秘鲁 Antamina 矿山产量暴跌 26%;刚果 (金)Kamoa-Kakula 项目 2025 年产量下调 28%;印尼 Grasberg 铜矿因泥石流停产,造成年内 25 万~26 万吨产量损失,复产或需至 2027 年。国际铜业研究组织 (ICSG) 的数据显示,2025 年全球铜矿产量仅增长 1.4%,供需缺口达 15 万吨,2026 年缺口将扩大至 30 万吨。

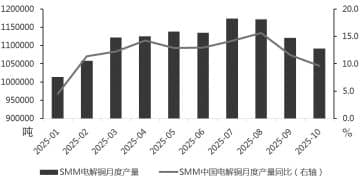

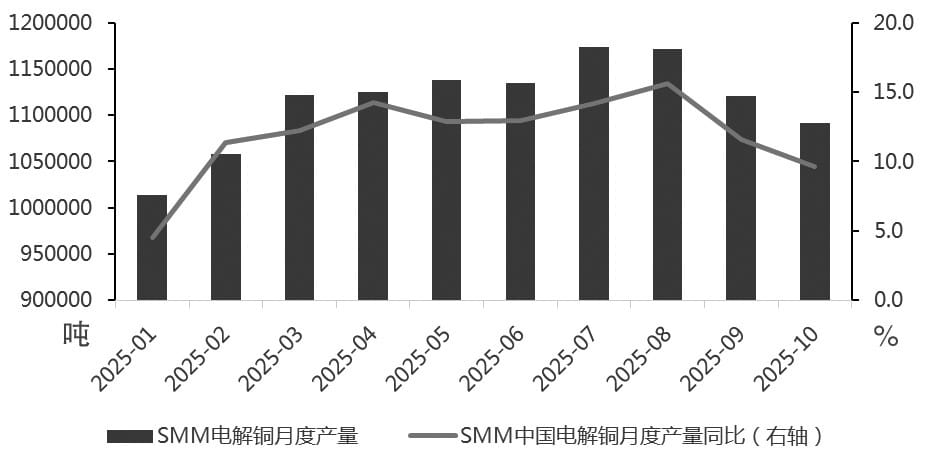

铜精矿加工费 (TC) 创下 1992 年来新低,2025 年长单 TC 仅 21.25 美元/吨,较 2024 年下降 73.4%,现货加工费已跌至负值区间。这表明全球铜精矿市场供应极其紧张,冶炼产能相对于矿石供应出现过剩。2025 年国内冶炼厂尚未出现规模性减产,主要在于硫酸等副产品收益较好。但若后续副产品价格回落,冶炼端的减产或使电解铜产量受限。受冶炼厂检修减产增多、铜矿加工费处于低位影响,2025 年 9 月、10 月,中国电解铜产量环比分别下降 4.31%、2.62%。中国有色金属工业协会近期也建议对铜、铅、锌等重点金属的冶炼产能设定上限,以防止 「无序扩张」 和 「价格战」 进一步吞噬行业利润。

图为电解铜月度产量

从需求端来看,传统领域需求疲软与新兴领域需求强劲形成对比,但整体需求存在较强韧性。铜的传统消费终端行业——地产与家电 2025 年表现欠佳。中国房地产市场仍处于调整期,抑制了地产领域的铜需求。虽然 「保交楼」 等政策起到了一定托底作用,但难以扭转整体下滑的趋势。据 SMM 数据,预计 2025 年建筑地产终端耗铜量同比将下滑 1.67%。家电板块内销及外销均承压。内销方面,随着国补政策长期化,其对消费的边际提振效果减弱,行业逐步回归由实际需求驱动的逻辑。2025 年下半年以来,空调、冰箱内销排产增速同比均开始下行。外销方面,第一季度表现亮眼,但从 4 月开始外销排产节奏出现趋势性下滑。主要原因有三点:一是海外备货高峰期已过,市场逐步进入去库阶段;二是去年同期外销产量基数较高;三是出口面临关税压力。

尽管地产与家电领域仍存拖累效应,但电力与新能源板块产生强力支撑。电力板块占铜需求的 40%~50%,是全球铜消费的 「压舱石」。全球范围内的电网升级和扩张是一大需求亮点。无论是中国为消纳西部新能源而建设的 「特高压」 线路,还是欧美为适应可再生能源并网而推进的老旧电网改造,都将为铜需求提供持续支撑。此外,光伏、风电和新能源汽车增速亮眼,2025 年 1—9 月,中国光伏新增装机量、风电新增装机量和新能源汽车产量同比分别增长 46.76%、59.40% 和 34.98%。光伏电站和海上风电场的单位发电装机容量用铜量远高于传统化石能源发电,一辆电动汽车的用铜量是传统燃油车的 3~4 倍,而配套的充电桩网络更是巨大的铜消耗源。整体来看,电力与新能源领域用铜有效对冲了传统地产领域铜需求下降带来的拖累,铜终端需求保持韧性。

从宏观层面来看,铜价对降息预期与全球经济增长预期高度敏感。当前,美联储货币政策有进一步放宽的空间,但降息节奏可能放缓。任何关于通胀、就业的经济数据都会显著影响市场的降息预期,进而引发铜价的波动。除非未来美联储的降息节奏大幅超预期或重新启动扩表,否则,当前利率政策对短期铜价的推动作用将趋于平淡。此外,铜价对全球 GDP 增长预期高度敏感。目前,市场对全球经济 「软着陆」 还是 「硬着陆」 仍存分歧。中国经济的复苏力度、欧洲是否陷入停滞、美国经济能否持续保持韧性,所有这些不确定性都影响着市场的风险偏好。在风险偏好低迷时期,宏观资金将逃离铜等风险资产,压制铜价表现。

综上所述,当前铜正处于 「宏观定价」 与 「基本面定价」 激烈博弈的相持阶段,供应端紧缺、电力及新能源需求稳健的格局,夯实了铜价底部重心,短期铜价因宏观扰动而发生的深度下跌往往成为战略性买入的机会,但价格涨幅过快又对下游需求形成阶段性抑制,且宏观经济预期承压制约上方空间。中长期来看,随着供需缺口的扩大和降息空间的打开,铜价突破历史高点或仅为时间问题。(作者单位:广发期货)

(期货日报)

文章转载自 东方财富