【文章来源:techweb】

在 AI To C 领域一直慢了半拍的阿里,甩出了 「王炸」。

11 月 17 日,阿里正式上线 「千问」APP 公测版,以 「会聊天、能办事」 为核心定位,将覆盖办公、地图、健康、购物等多个生活场景,其中,即将上线的购物 Agent 则最受外界关注。

根据彭博社报道,「千问」 项目由阿里董事长兼 CEO 吴泳铭亲自带队,集结了 100 多名工程师秘密研发数月,目标是全面对标 ChatGPT,成为未来的 AI 生活入口,并向全球扩张。

有意思的是,阿里旗下 AI 旗舰应用夸克才刚上线了对话助手功能,时隔不到一个月,「千问」APP 便重磅亮相。几天之后,蚂蚁集团也发布了全模态通用 AI 助手 「灵光」。

阿里在 AI To C 赛道上,显然已经按下了加速键。AI 时代的超级入口争夺战已经全面打响,但加速并不等于胜出,阿里能否后来居上,还要看其到底握有多少有力的筹码。

AI To C,慢了一拍

不少用户发现,阿里在 B 站上对 「千问」 进行了大规模投流,与当年豆包、Kimi 高调登场时的节奏如出一辙。

再联想此前多家媒体炒作 「阿里食堂烤鸭脱销,疑似从广东调集 AI 工程师」 一事,阿里给 「千问」 积极造势,看来是真的下决心要大举进攻 AI To C 市场。

过去两年,虽然阿里已经明确了 「All in AI」 这一核心战略,但其在 AI 领域的布局,主要还是围绕 B 端市场,通过阿里云向企业客户提供模型 API、定制化解决方案等服务。

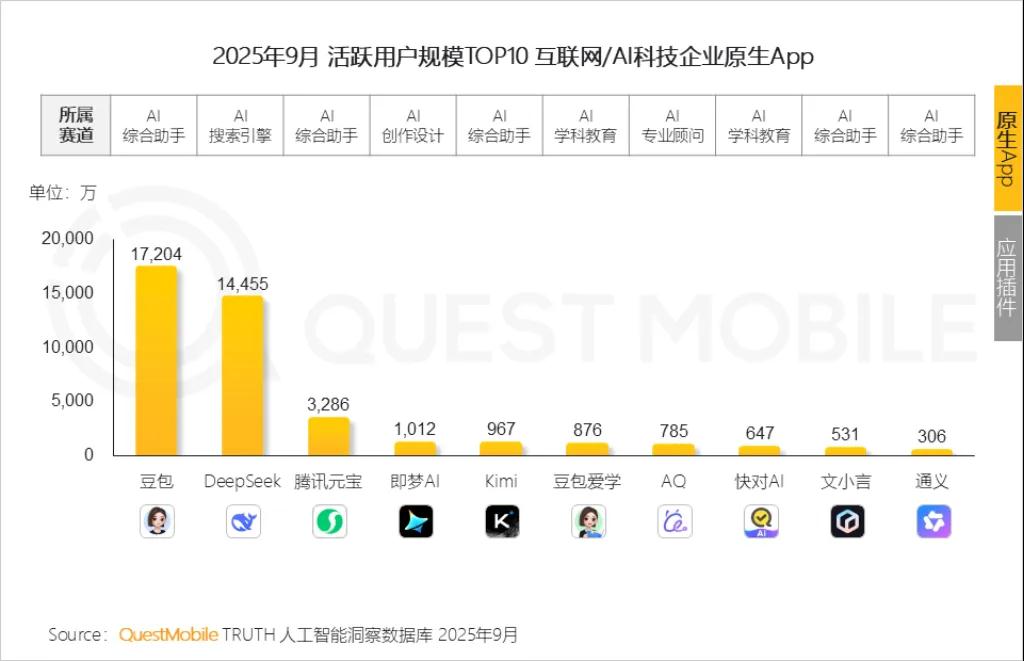

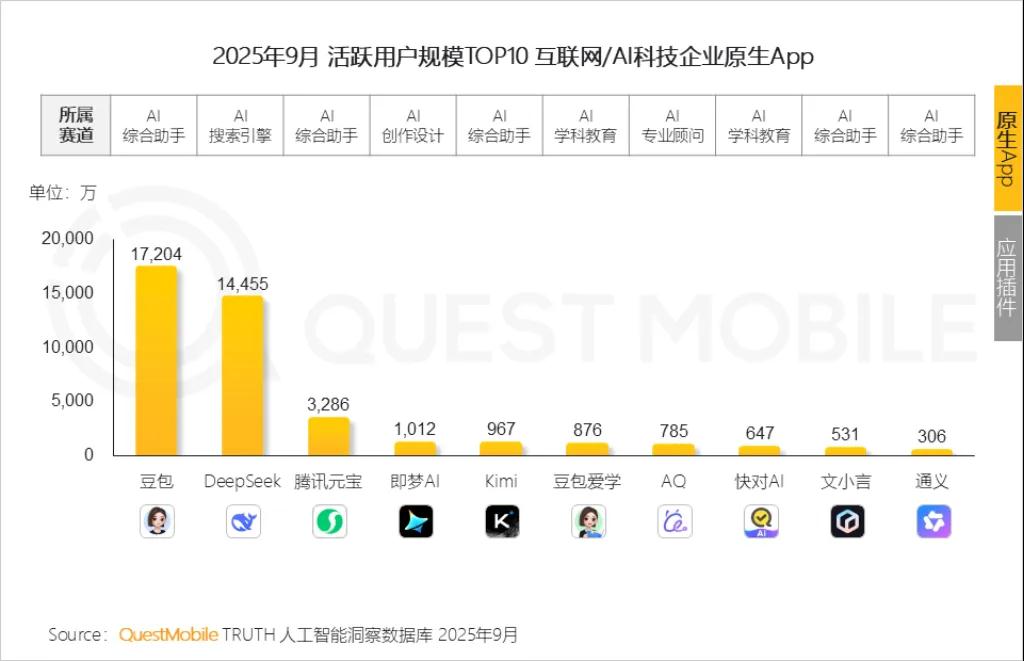

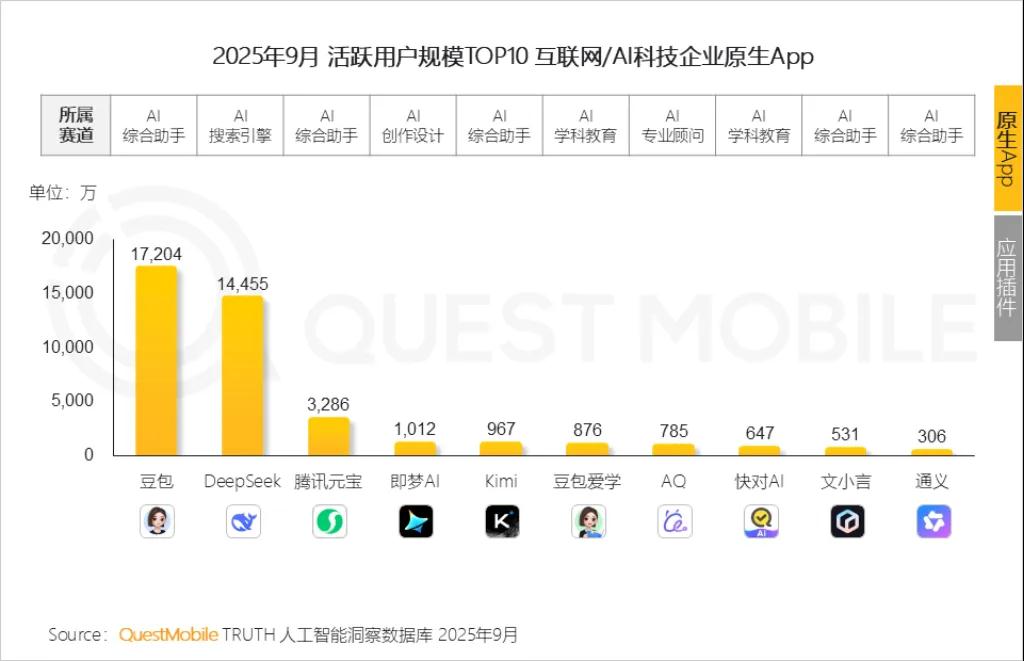

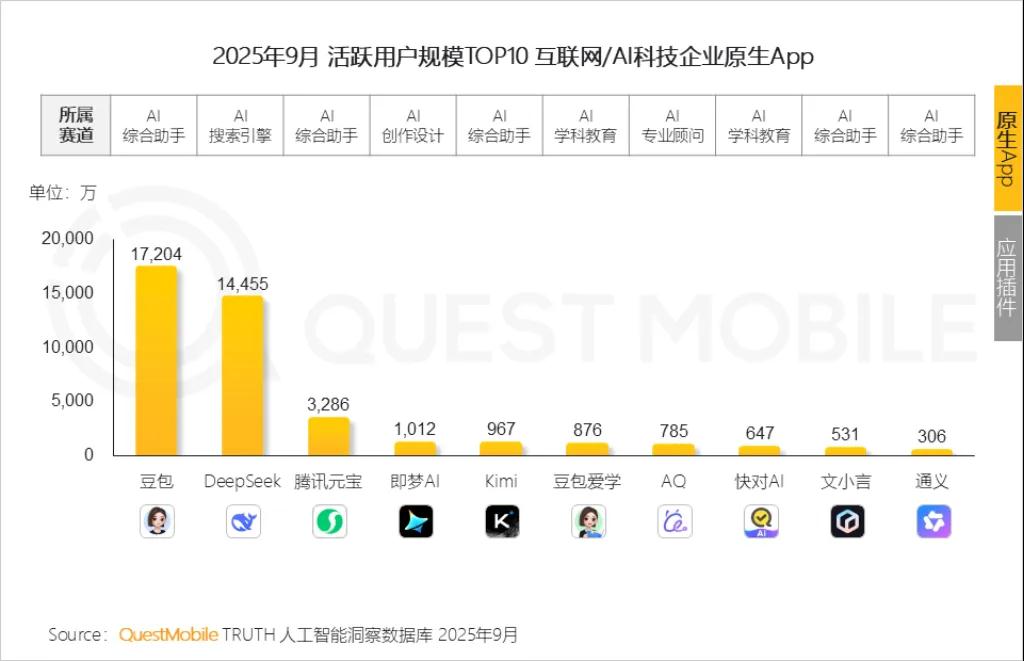

相较之下,阿里 AI 在 C 端市场的表现相对沉寂。根据 QuestMobile 数据,截止到 2024 年 12 月,AI 原生 APP 月度活跃用户规模 TOP3 分别为豆包、Kimi、文小言。其中,豆包用户规模已达 7523 万,但 「通义」 的月活规模还不足 300 万。

只是,阿里 「通义」 的上线时间其实比豆包、Kimi 还要早,为何在 C 端市场的存在感却始终不强?答案,更多藏在阿里的企业基因里。

首先,阿里有着浓厚的 To B 基因。以电商业务为例,虽然其面向的是 C 端消费者,但其经营逻辑却是先服务 B 端商户,再让 B 端商户去服务 C 端客户。

在 AI 战略上,阿里最初也是将通义 APP 与大模型一同打包进 To B 服务中。因此,「通义」 在升级成为 「千问」 之前,就已经在阿里商业生态中完成充分历练,与阿里云、钉钉、淘宝等应用深度融合,在电商、营销、办公等真实场景中反复迭代。

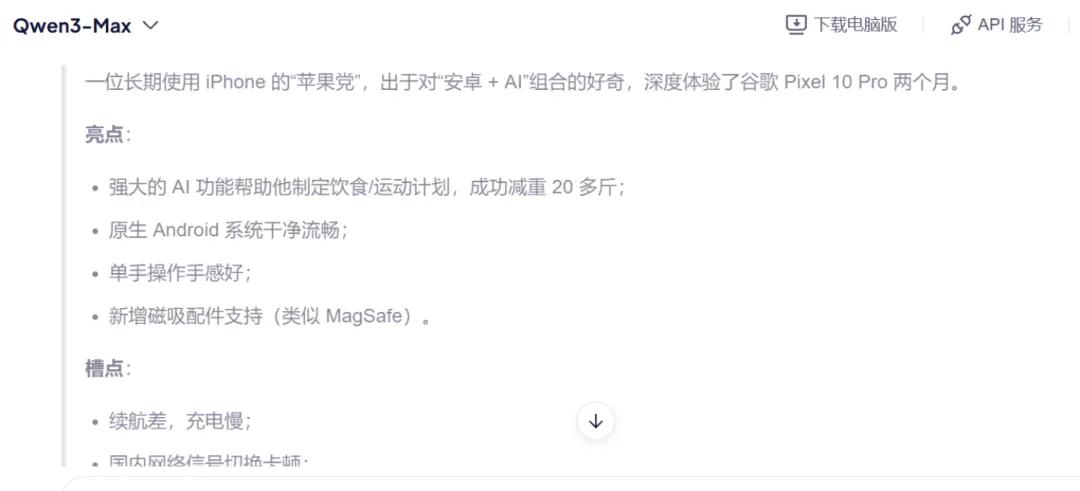

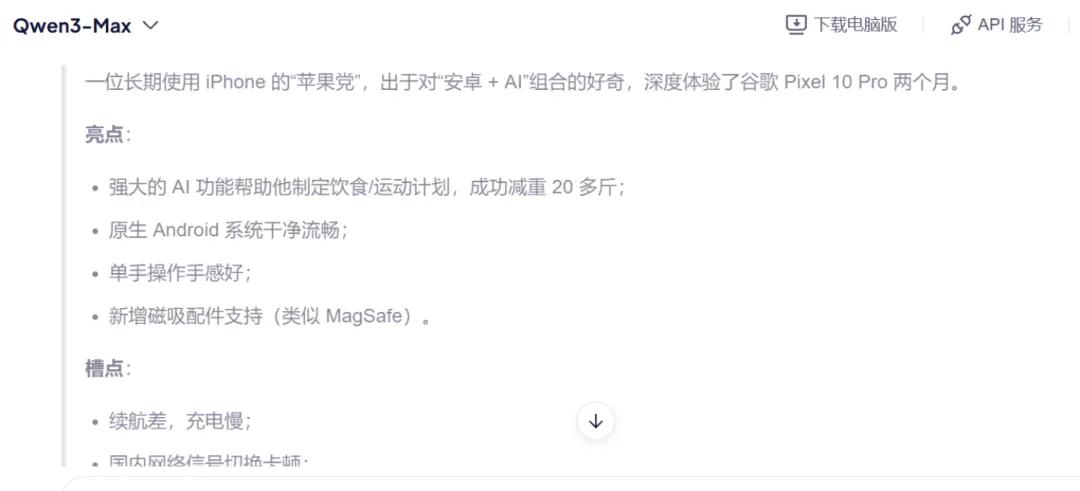

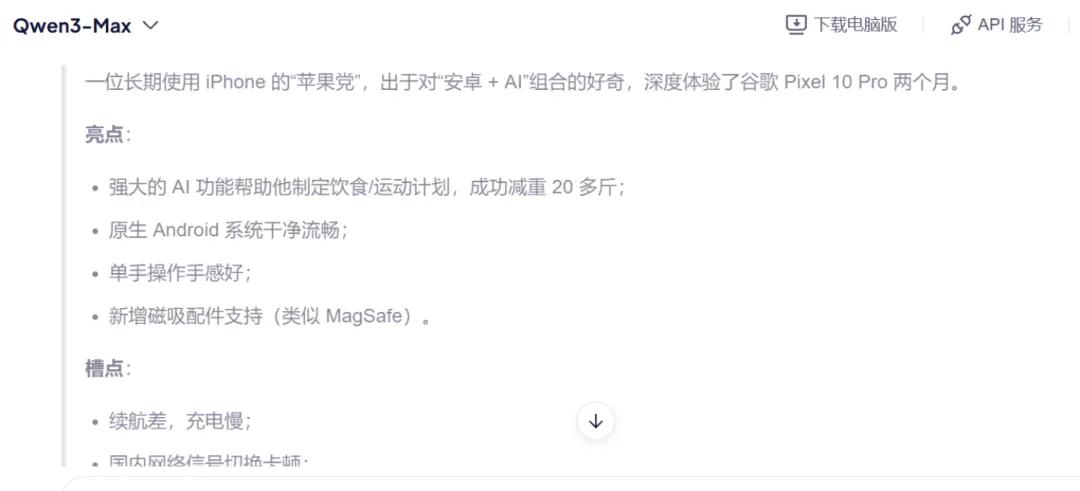

从实际效果来看,阿里从 B 到 C 的迭代逻辑也经得起考验。我们向 「千问」 进行了多轮提问测试,发现它在简单问答场景中表现稳定,但在视频、图片、工具类任务中的表现更为出色。

比如在 PPT 功能中,用户仅需输入主题关键词,「千问」 就能自动搭建逻辑框架、填充相关内容,生成一套完整可用的 PPT;短视频理解功能也比较出彩,「千问」 不仅能高效提炼核心观点,还能延伸相关背景、梳理逻辑脉络,极大提升了信息获取的效率。

其次,对阿里来说,AIToB 也能更快速形成可见收益。2025 年二季度,阿里云收入同比大涨 26% 至 333.98 亿元,增速创三年新高;阿里云经调整利润为 29.54 亿元,同比增长 26%。

在 AIToC 市场,各大平台尚未摸索出成熟的商业模式。相较之下,AIToB 不仅能够快速带来业绩和利润,推动公司市值上涨,还能赋能阿里生态内的其他应用。

今年,通义大模型首次大规模应用于天猫 「双 11」,显著提升了商品出海翻译、经营数据分析及客服效率,通过店小蜜在大促期间日均为商家节省约 2000 万元成本。

不过,阿里 AI to B 业务更为强势,某种程度上也掩盖了 AI To C 的紧迫性,导致零散的 AI 板块只能 「各自为战」,难以形成合力。显然,如今阿里也想要扭转这种 「重 B 轻 C」 的局面。

加速转向,阿里在着急什么

去年,阿里的 AI 战略开始逐渐转向,通义应用正式从阿里云剥离,在组织架构上跟夸克平级,这也被视为阿里开始发力 AI to C 的讯号。

今年开始,夸克更成为了阿里在 AI to C 领域的排头兵。3 月,夸克从传统搜索框升级为 「AI 超级框」,意图成为一款具备强大通用能力的智能助手;10 月,夸克推出 「C 计划」,正式上线对话助手功能,是国内首个实现搜索能力与对话体验深度融合的 AI 产品。

11 月,阿里再次放出大招,推出了真正意义上的 AI 原生应用 「千问」,在短时间内向 AI To C 市场投入两枚重磅产品,阿里到底在着急什么?

首先,时机成熟了。根据 《晚点 latepost》 报道,千问团队指出,阿里的 AI 路径是从云、基础模型开始做,然后再回到 C 端,模型能力是最重要的。

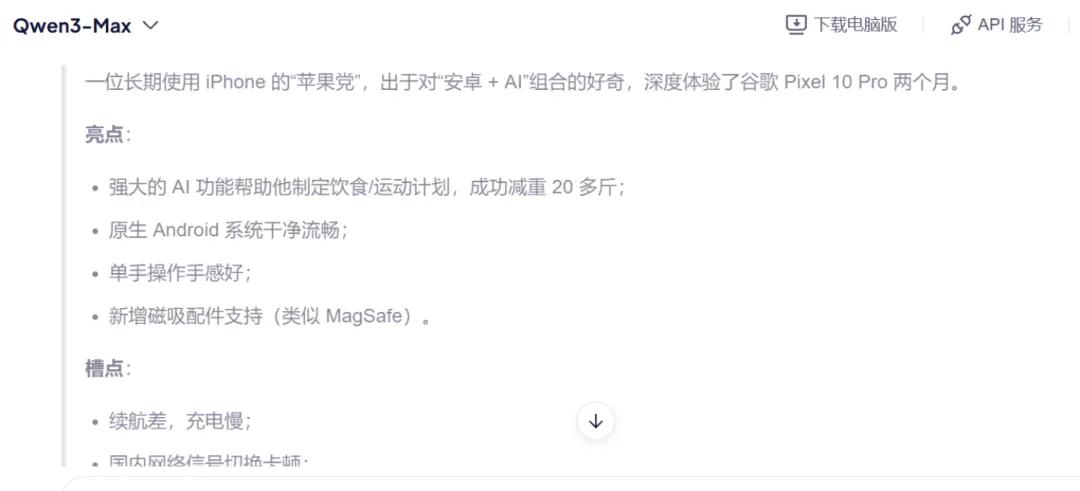

当下,Qwen3 – Max 已经成为全球最受欢迎、性能领先的开源大模型之一;Agent 生态也已经达到能被模型普遍调用、能解决更多问题的状态,万事俱备,阿里只需吹一把东风即可。

其次,阿里整体战略正变得更加紧密和聚焦。今年上半年,阿里将淘宝闪购、饿了么、飞猪、高德等应用纳入统一生态协同发力,构建出一个超级流量入口,并取得了不错的成绩:截至今年 8 月,淘宝闪购的月活用户数达到 3 亿,对比 4 月前增长 300%。

阿里尝到了集中力量办事的甜头,在 AI 领域或许也是如此。阿里将以往分散的 AI 能力,比如大语言模型 「通义千问」、视频模型 「通义万相」 等都整合到 「千问」,化零为整,力量自然倍增。

当然,除了这些 「值得做」 的理由之外,阿里也有更多 「不得不做」 的理由。

一则,来自竞品的威胁。虽然国内 AI To C 市场尚未形成稳定的格局,但豆包和 Deepseek 也一直保持着领先优势。

随着时间推移,用户对头部产品的认知会逐渐固化,阿里如果再观望下去,未来想要改变这种格局的难度只会更高。从去年 12 月到今年 9 月,「通义」APP 的月活数量几乎没有太大变化,但豆包的月活数量则从 7523 万提升至 1.72 亿。

更重要的是,豆包已经开始通过 AI 助手带货,在智能回复中嵌入抖音商城的商品链接,相当于已经把 「火」 烧到了阿里的电商大本营。

二则,阿里不想只依靠夸克。事实上,在阿里推出 「千问」 后,也有不少用户疑惑,为什么阿里前脚刚升级了夸克智能助手,后脚还要再推出一个新的原生应用。

代入阿里的视角,既然已经下了攻擂的决心,那么双管齐下自然更为稳妥。目前,「搜索引擎+智能助手」 这种复合形态的产品,还没有成熟先例,用户到底会不会买账,仍有不确定性。

而且,夸克作为工具型产品,其在用户心智上与 「千问」 这样的通用 AI 助手还是有着本质区别,阿里打造一个更纯粹、更强大的 AI 入口,才能更好统一其在 C 端的影响力。

超级 AI 的商业化之路

从 「百模大战」 至今,大模型行业的竞争维度还在不断演变,但无论是聚焦细分垂直领域,还是通过智能体实现更强的 「动手能力」,商业化依然是横亘在所有玩家面前的共同难题。

除了传统的付费订阅、企业定制服务等商业模式外,ChatGPT 还宣布与电商平台 Shopify 和 Etsy 合作,探讨通过商品推荐实现销售分成,这也是豆包、kimi、文小言等国内 AI 智能助手正在跟进的商业化新路径。

但对于人工智能这个 「吞金兽」 而言,这点商业收入恐怕还是杯水车薪。今年 2 月,阿里宣布要在未来三年投入超 3800 亿元用于云和 AI 基础设施建设,超过了过去十年总和。

不过,千问团队表示目前并不考虑收费,对于所有人工智能助手都无法回避的商业化问题,阿里也有自己的答案。

在推出 「千问」 后,阿里下一步计划逐步为 「千问」 增加智能体功能,其中,购物 Agent 或将最先上线,支持用户用自然语言在淘宝、天猫平台上购物。目前,用户在 「千问」 上通过识图搜索,它已经能精准识别出相应物品并给出商品链接。

接下来,「千问」 还将拓展至地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景,用阿里自己的话来说,「不只能聊天,还会办事」。

这也是 「千问」 并不着急收费的原因,因为即便是 ChatGPT,其付费用户占比也仅有 5%。阿里更倾向先建立用户基础,再面向阿里丰富生态进行 AI 服务收费,实现商业化的闭环。

相较于其他竞争对手,阿里在电商、本地生活、出行等领域沉淀了丰富的场景资源与流量基础,当 AI 能力与阿里生态进行深度融合后,将有可能创造出全新的用户体验,让 AI 能够真正从屏幕走向物理世界。

因此,「千问」 并不仅仅是阿里走向 C 端的重要探索,还是阿里全栈 AI 体系的重要载体,通过 「千问」 这一触点,把阿里生态资源与亿万用户的 「吃穿住行玩乐」 连接在一起。

在这个过程中,用户需求调用的不只是一个或者两个 Agent 的服务,而是涉及不同场景的一系列能力,要打破场景之间无形的 「墙」,也是阿里相较于其他玩家的独特优势。

千问团队曾表示,国内 AI 应用还处于初级阶段,没有真正演进到能解决很多实际问题的程度,所以 「千问」 入局并不晚。

在大模型迭代速度越来越快的当下,技术领先的优势也会被进一步压缩,未来的比拼不仅是技术能力的竞争,而是体系化能力的较量。

「千问」 想要担当的,也不只是未来世界的 「大脑」,还是一双能够办事的 「手」,将 AI 所创造的价值真正融入现实生活,创造实实在在的使用价值,才是 AI 时代的价值归宿。(楷楷)

【文章来源:techweb】

在 AI To C 领域一直慢了半拍的阿里,甩出了 「王炸」。

11 月 17 日,阿里正式上线 「千问」APP 公测版,以 「会聊天、能办事」 为核心定位,将覆盖办公、地图、健康、购物等多个生活场景,其中,即将上线的购物 Agent 则最受外界关注。

根据彭博社报道,「千问」 项目由阿里董事长兼 CEO 吴泳铭亲自带队,集结了 100 多名工程师秘密研发数月,目标是全面对标 ChatGPT,成为未来的 AI 生活入口,并向全球扩张。

有意思的是,阿里旗下 AI 旗舰应用夸克才刚上线了对话助手功能,时隔不到一个月,「千问」APP 便重磅亮相。几天之后,蚂蚁集团也发布了全模态通用 AI 助手 「灵光」。

阿里在 AI To C 赛道上,显然已经按下了加速键。AI 时代的超级入口争夺战已经全面打响,但加速并不等于胜出,阿里能否后来居上,还要看其到底握有多少有力的筹码。

AI To C,慢了一拍

不少用户发现,阿里在 B 站上对 「千问」 进行了大规模投流,与当年豆包、Kimi 高调登场时的节奏如出一辙。

再联想此前多家媒体炒作 「阿里食堂烤鸭脱销,疑似从广东调集 AI 工程师」 一事,阿里给 「千问」 积极造势,看来是真的下决心要大举进攻 AI To C 市场。

过去两年,虽然阿里已经明确了 「All in AI」 这一核心战略,但其在 AI 领域的布局,主要还是围绕 B 端市场,通过阿里云向企业客户提供模型 API、定制化解决方案等服务。

相较之下,阿里 AI 在 C 端市场的表现相对沉寂。根据 QuestMobile 数据,截止到 2024 年 12 月,AI 原生 APP 月度活跃用户规模 TOP3 分别为豆包、Kimi、文小言。其中,豆包用户规模已达 7523 万,但 「通义」 的月活规模还不足 300 万。

只是,阿里 「通义」 的上线时间其实比豆包、Kimi 还要早,为何在 C 端市场的存在感却始终不强?答案,更多藏在阿里的企业基因里。

首先,阿里有着浓厚的 To B 基因。以电商业务为例,虽然其面向的是 C 端消费者,但其经营逻辑却是先服务 B 端商户,再让 B 端商户去服务 C 端客户。

在 AI 战略上,阿里最初也是将通义 APP 与大模型一同打包进 To B 服务中。因此,「通义」 在升级成为 「千问」 之前,就已经在阿里商业生态中完成充分历练,与阿里云、钉钉、淘宝等应用深度融合,在电商、营销、办公等真实场景中反复迭代。

从实际效果来看,阿里从 B 到 C 的迭代逻辑也经得起考验。我们向 「千问」 进行了多轮提问测试,发现它在简单问答场景中表现稳定,但在视频、图片、工具类任务中的表现更为出色。

比如在 PPT 功能中,用户仅需输入主题关键词,「千问」 就能自动搭建逻辑框架、填充相关内容,生成一套完整可用的 PPT;短视频理解功能也比较出彩,「千问」 不仅能高效提炼核心观点,还能延伸相关背景、梳理逻辑脉络,极大提升了信息获取的效率。

其次,对阿里来说,AIToB 也能更快速形成可见收益。2025 年二季度,阿里云收入同比大涨 26% 至 333.98 亿元,增速创三年新高;阿里云经调整利润为 29.54 亿元,同比增长 26%。

在 AIToC 市场,各大平台尚未摸索出成熟的商业模式。相较之下,AIToB 不仅能够快速带来业绩和利润,推动公司市值上涨,还能赋能阿里生态内的其他应用。

今年,通义大模型首次大规模应用于天猫 「双 11」,显著提升了商品出海翻译、经营数据分析及客服效率,通过店小蜜在大促期间日均为商家节省约 2000 万元成本。

不过,阿里 AI to B 业务更为强势,某种程度上也掩盖了 AI To C 的紧迫性,导致零散的 AI 板块只能 「各自为战」,难以形成合力。显然,如今阿里也想要扭转这种 「重 B 轻 C」 的局面。

加速转向,阿里在着急什么

去年,阿里的 AI 战略开始逐渐转向,通义应用正式从阿里云剥离,在组织架构上跟夸克平级,这也被视为阿里开始发力 AI to C 的讯号。

今年开始,夸克更成为了阿里在 AI to C 领域的排头兵。3 月,夸克从传统搜索框升级为 「AI 超级框」,意图成为一款具备强大通用能力的智能助手;10 月,夸克推出 「C 计划」,正式上线对话助手功能,是国内首个实现搜索能力与对话体验深度融合的 AI 产品。

11 月,阿里再次放出大招,推出了真正意义上的 AI 原生应用 「千问」,在短时间内向 AI To C 市场投入两枚重磅产品,阿里到底在着急什么?

首先,时机成熟了。根据 《晚点 latepost》 报道,千问团队指出,阿里的 AI 路径是从云、基础模型开始做,然后再回到 C 端,模型能力是最重要的。

当下,Qwen3 – Max 已经成为全球最受欢迎、性能领先的开源大模型之一;Agent 生态也已经达到能被模型普遍调用、能解决更多问题的状态,万事俱备,阿里只需吹一把东风即可。

其次,阿里整体战略正变得更加紧密和聚焦。今年上半年,阿里将淘宝闪购、饿了么、飞猪、高德等应用纳入统一生态协同发力,构建出一个超级流量入口,并取得了不错的成绩:截至今年 8 月,淘宝闪购的月活用户数达到 3 亿,对比 4 月前增长 300%。

阿里尝到了集中力量办事的甜头,在 AI 领域或许也是如此。阿里将以往分散的 AI 能力,比如大语言模型 「通义千问」、视频模型 「通义万相」 等都整合到 「千问」,化零为整,力量自然倍增。

当然,除了这些 「值得做」 的理由之外,阿里也有更多 「不得不做」 的理由。

一则,来自竞品的威胁。虽然国内 AI To C 市场尚未形成稳定的格局,但豆包和 Deepseek 也一直保持着领先优势。

随着时间推移,用户对头部产品的认知会逐渐固化,阿里如果再观望下去,未来想要改变这种格局的难度只会更高。从去年 12 月到今年 9 月,「通义」APP 的月活数量几乎没有太大变化,但豆包的月活数量则从 7523 万提升至 1.72 亿。

更重要的是,豆包已经开始通过 AI 助手带货,在智能回复中嵌入抖音商城的商品链接,相当于已经把 「火」 烧到了阿里的电商大本营。

二则,阿里不想只依靠夸克。事实上,在阿里推出 「千问」 后,也有不少用户疑惑,为什么阿里前脚刚升级了夸克智能助手,后脚还要再推出一个新的原生应用。

代入阿里的视角,既然已经下了攻擂的决心,那么双管齐下自然更为稳妥。目前,「搜索引擎+智能助手」 这种复合形态的产品,还没有成熟先例,用户到底会不会买账,仍有不确定性。

而且,夸克作为工具型产品,其在用户心智上与 「千问」 这样的通用 AI 助手还是有着本质区别,阿里打造一个更纯粹、更强大的 AI 入口,才能更好统一其在 C 端的影响力。

超级 AI 的商业化之路

从 「百模大战」 至今,大模型行业的竞争维度还在不断演变,但无论是聚焦细分垂直领域,还是通过智能体实现更强的 「动手能力」,商业化依然是横亘在所有玩家面前的共同难题。

除了传统的付费订阅、企业定制服务等商业模式外,ChatGPT 还宣布与电商平台 Shopify 和 Etsy 合作,探讨通过商品推荐实现销售分成,这也是豆包、kimi、文小言等国内 AI 智能助手正在跟进的商业化新路径。

但对于人工智能这个 「吞金兽」 而言,这点商业收入恐怕还是杯水车薪。今年 2 月,阿里宣布要在未来三年投入超 3800 亿元用于云和 AI 基础设施建设,超过了过去十年总和。

不过,千问团队表示目前并不考虑收费,对于所有人工智能助手都无法回避的商业化问题,阿里也有自己的答案。

在推出 「千问」 后,阿里下一步计划逐步为 「千问」 增加智能体功能,其中,购物 Agent 或将最先上线,支持用户用自然语言在淘宝、天猫平台上购物。目前,用户在 「千问」 上通过识图搜索,它已经能精准识别出相应物品并给出商品链接。

接下来,「千问」 还将拓展至地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景,用阿里自己的话来说,「不只能聊天,还会办事」。

这也是 「千问」 并不着急收费的原因,因为即便是 ChatGPT,其付费用户占比也仅有 5%。阿里更倾向先建立用户基础,再面向阿里丰富生态进行 AI 服务收费,实现商业化的闭环。

相较于其他竞争对手,阿里在电商、本地生活、出行等领域沉淀了丰富的场景资源与流量基础,当 AI 能力与阿里生态进行深度融合后,将有可能创造出全新的用户体验,让 AI 能够真正从屏幕走向物理世界。

因此,「千问」 并不仅仅是阿里走向 C 端的重要探索,还是阿里全栈 AI 体系的重要载体,通过 「千问」 这一触点,把阿里生态资源与亿万用户的 「吃穿住行玩乐」 连接在一起。

在这个过程中,用户需求调用的不只是一个或者两个 Agent 的服务,而是涉及不同场景的一系列能力,要打破场景之间无形的 「墙」,也是阿里相较于其他玩家的独特优势。

千问团队曾表示,国内 AI 应用还处于初级阶段,没有真正演进到能解决很多实际问题的程度,所以 「千问」 入局并不晚。

在大模型迭代速度越来越快的当下,技术领先的优势也会被进一步压缩,未来的比拼不仅是技术能力的竞争,而是体系化能力的较量。

「千问」 想要担当的,也不只是未来世界的 「大脑」,还是一双能够办事的 「手」,将 AI 所创造的价值真正融入现实生活,创造实实在在的使用价值,才是 AI 时代的价值归宿。(楷楷)

【文章来源:techweb】

在 AI To C 领域一直慢了半拍的阿里,甩出了 「王炸」。

11 月 17 日,阿里正式上线 「千问」APP 公测版,以 「会聊天、能办事」 为核心定位,将覆盖办公、地图、健康、购物等多个生活场景,其中,即将上线的购物 Agent 则最受外界关注。

根据彭博社报道,「千问」 项目由阿里董事长兼 CEO 吴泳铭亲自带队,集结了 100 多名工程师秘密研发数月,目标是全面对标 ChatGPT,成为未来的 AI 生活入口,并向全球扩张。

有意思的是,阿里旗下 AI 旗舰应用夸克才刚上线了对话助手功能,时隔不到一个月,「千问」APP 便重磅亮相。几天之后,蚂蚁集团也发布了全模态通用 AI 助手 「灵光」。

阿里在 AI To C 赛道上,显然已经按下了加速键。AI 时代的超级入口争夺战已经全面打响,但加速并不等于胜出,阿里能否后来居上,还要看其到底握有多少有力的筹码。

AI To C,慢了一拍

不少用户发现,阿里在 B 站上对 「千问」 进行了大规模投流,与当年豆包、Kimi 高调登场时的节奏如出一辙。

再联想此前多家媒体炒作 「阿里食堂烤鸭脱销,疑似从广东调集 AI 工程师」 一事,阿里给 「千问」 积极造势,看来是真的下决心要大举进攻 AI To C 市场。

过去两年,虽然阿里已经明确了 「All in AI」 这一核心战略,但其在 AI 领域的布局,主要还是围绕 B 端市场,通过阿里云向企业客户提供模型 API、定制化解决方案等服务。

相较之下,阿里 AI 在 C 端市场的表现相对沉寂。根据 QuestMobile 数据,截止到 2024 年 12 月,AI 原生 APP 月度活跃用户规模 TOP3 分别为豆包、Kimi、文小言。其中,豆包用户规模已达 7523 万,但 「通义」 的月活规模还不足 300 万。

只是,阿里 「通义」 的上线时间其实比豆包、Kimi 还要早,为何在 C 端市场的存在感却始终不强?答案,更多藏在阿里的企业基因里。

首先,阿里有着浓厚的 To B 基因。以电商业务为例,虽然其面向的是 C 端消费者,但其经营逻辑却是先服务 B 端商户,再让 B 端商户去服务 C 端客户。

在 AI 战略上,阿里最初也是将通义 APP 与大模型一同打包进 To B 服务中。因此,「通义」 在升级成为 「千问」 之前,就已经在阿里商业生态中完成充分历练,与阿里云、钉钉、淘宝等应用深度融合,在电商、营销、办公等真实场景中反复迭代。

从实际效果来看,阿里从 B 到 C 的迭代逻辑也经得起考验。我们向 「千问」 进行了多轮提问测试,发现它在简单问答场景中表现稳定,但在视频、图片、工具类任务中的表现更为出色。

比如在 PPT 功能中,用户仅需输入主题关键词,「千问」 就能自动搭建逻辑框架、填充相关内容,生成一套完整可用的 PPT;短视频理解功能也比较出彩,「千问」 不仅能高效提炼核心观点,还能延伸相关背景、梳理逻辑脉络,极大提升了信息获取的效率。

其次,对阿里来说,AIToB 也能更快速形成可见收益。2025 年二季度,阿里云收入同比大涨 26% 至 333.98 亿元,增速创三年新高;阿里云经调整利润为 29.54 亿元,同比增长 26%。

在 AIToC 市场,各大平台尚未摸索出成熟的商业模式。相较之下,AIToB 不仅能够快速带来业绩和利润,推动公司市值上涨,还能赋能阿里生态内的其他应用。

今年,通义大模型首次大规模应用于天猫 「双 11」,显著提升了商品出海翻译、经营数据分析及客服效率,通过店小蜜在大促期间日均为商家节省约 2000 万元成本。

不过,阿里 AI to B 业务更为强势,某种程度上也掩盖了 AI To C 的紧迫性,导致零散的 AI 板块只能 「各自为战」,难以形成合力。显然,如今阿里也想要扭转这种 「重 B 轻 C」 的局面。

加速转向,阿里在着急什么

去年,阿里的 AI 战略开始逐渐转向,通义应用正式从阿里云剥离,在组织架构上跟夸克平级,这也被视为阿里开始发力 AI to C 的讯号。

今年开始,夸克更成为了阿里在 AI to C 领域的排头兵。3 月,夸克从传统搜索框升级为 「AI 超级框」,意图成为一款具备强大通用能力的智能助手;10 月,夸克推出 「C 计划」,正式上线对话助手功能,是国内首个实现搜索能力与对话体验深度融合的 AI 产品。

11 月,阿里再次放出大招,推出了真正意义上的 AI 原生应用 「千问」,在短时间内向 AI To C 市场投入两枚重磅产品,阿里到底在着急什么?

首先,时机成熟了。根据 《晚点 latepost》 报道,千问团队指出,阿里的 AI 路径是从云、基础模型开始做,然后再回到 C 端,模型能力是最重要的。

当下,Qwen3 – Max 已经成为全球最受欢迎、性能领先的开源大模型之一;Agent 生态也已经达到能被模型普遍调用、能解决更多问题的状态,万事俱备,阿里只需吹一把东风即可。

其次,阿里整体战略正变得更加紧密和聚焦。今年上半年,阿里将淘宝闪购、饿了么、飞猪、高德等应用纳入统一生态协同发力,构建出一个超级流量入口,并取得了不错的成绩:截至今年 8 月,淘宝闪购的月活用户数达到 3 亿,对比 4 月前增长 300%。

阿里尝到了集中力量办事的甜头,在 AI 领域或许也是如此。阿里将以往分散的 AI 能力,比如大语言模型 「通义千问」、视频模型 「通义万相」 等都整合到 「千问」,化零为整,力量自然倍增。

当然,除了这些 「值得做」 的理由之外,阿里也有更多 「不得不做」 的理由。

一则,来自竞品的威胁。虽然国内 AI To C 市场尚未形成稳定的格局,但豆包和 Deepseek 也一直保持着领先优势。

随着时间推移,用户对头部产品的认知会逐渐固化,阿里如果再观望下去,未来想要改变这种格局的难度只会更高。从去年 12 月到今年 9 月,「通义」APP 的月活数量几乎没有太大变化,但豆包的月活数量则从 7523 万提升至 1.72 亿。

更重要的是,豆包已经开始通过 AI 助手带货,在智能回复中嵌入抖音商城的商品链接,相当于已经把 「火」 烧到了阿里的电商大本营。

二则,阿里不想只依靠夸克。事实上,在阿里推出 「千问」 后,也有不少用户疑惑,为什么阿里前脚刚升级了夸克智能助手,后脚还要再推出一个新的原生应用。

代入阿里的视角,既然已经下了攻擂的决心,那么双管齐下自然更为稳妥。目前,「搜索引擎+智能助手」 这种复合形态的产品,还没有成熟先例,用户到底会不会买账,仍有不确定性。

而且,夸克作为工具型产品,其在用户心智上与 「千问」 这样的通用 AI 助手还是有着本质区别,阿里打造一个更纯粹、更强大的 AI 入口,才能更好统一其在 C 端的影响力。

超级 AI 的商业化之路

从 「百模大战」 至今,大模型行业的竞争维度还在不断演变,但无论是聚焦细分垂直领域,还是通过智能体实现更强的 「动手能力」,商业化依然是横亘在所有玩家面前的共同难题。

除了传统的付费订阅、企业定制服务等商业模式外,ChatGPT 还宣布与电商平台 Shopify 和 Etsy 合作,探讨通过商品推荐实现销售分成,这也是豆包、kimi、文小言等国内 AI 智能助手正在跟进的商业化新路径。

但对于人工智能这个 「吞金兽」 而言,这点商业收入恐怕还是杯水车薪。今年 2 月,阿里宣布要在未来三年投入超 3800 亿元用于云和 AI 基础设施建设,超过了过去十年总和。

不过,千问团队表示目前并不考虑收费,对于所有人工智能助手都无法回避的商业化问题,阿里也有自己的答案。

在推出 「千问」 后,阿里下一步计划逐步为 「千问」 增加智能体功能,其中,购物 Agent 或将最先上线,支持用户用自然语言在淘宝、天猫平台上购物。目前,用户在 「千问」 上通过识图搜索,它已经能精准识别出相应物品并给出商品链接。

接下来,「千问」 还将拓展至地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景,用阿里自己的话来说,「不只能聊天,还会办事」。

这也是 「千问」 并不着急收费的原因,因为即便是 ChatGPT,其付费用户占比也仅有 5%。阿里更倾向先建立用户基础,再面向阿里丰富生态进行 AI 服务收费,实现商业化的闭环。

相较于其他竞争对手,阿里在电商、本地生活、出行等领域沉淀了丰富的场景资源与流量基础,当 AI 能力与阿里生态进行深度融合后,将有可能创造出全新的用户体验,让 AI 能够真正从屏幕走向物理世界。

因此,「千问」 并不仅仅是阿里走向 C 端的重要探索,还是阿里全栈 AI 体系的重要载体,通过 「千问」 这一触点,把阿里生态资源与亿万用户的 「吃穿住行玩乐」 连接在一起。

在这个过程中,用户需求调用的不只是一个或者两个 Agent 的服务,而是涉及不同场景的一系列能力,要打破场景之间无形的 「墙」,也是阿里相较于其他玩家的独特优势。

千问团队曾表示,国内 AI 应用还处于初级阶段,没有真正演进到能解决很多实际问题的程度,所以 「千问」 入局并不晚。

在大模型迭代速度越来越快的当下,技术领先的优势也会被进一步压缩,未来的比拼不仅是技术能力的竞争,而是体系化能力的较量。

「千问」 想要担当的,也不只是未来世界的 「大脑」,还是一双能够办事的 「手」,将 AI 所创造的价值真正融入现实生活,创造实实在在的使用价值,才是 AI 时代的价值归宿。(楷楷)

【文章来源:techweb】

在 AI To C 领域一直慢了半拍的阿里,甩出了 「王炸」。

11 月 17 日,阿里正式上线 「千问」APP 公测版,以 「会聊天、能办事」 为核心定位,将覆盖办公、地图、健康、购物等多个生活场景,其中,即将上线的购物 Agent 则最受外界关注。

根据彭博社报道,「千问」 项目由阿里董事长兼 CEO 吴泳铭亲自带队,集结了 100 多名工程师秘密研发数月,目标是全面对标 ChatGPT,成为未来的 AI 生活入口,并向全球扩张。

有意思的是,阿里旗下 AI 旗舰应用夸克才刚上线了对话助手功能,时隔不到一个月,「千问」APP 便重磅亮相。几天之后,蚂蚁集团也发布了全模态通用 AI 助手 「灵光」。

阿里在 AI To C 赛道上,显然已经按下了加速键。AI 时代的超级入口争夺战已经全面打响,但加速并不等于胜出,阿里能否后来居上,还要看其到底握有多少有力的筹码。

AI To C,慢了一拍

不少用户发现,阿里在 B 站上对 「千问」 进行了大规模投流,与当年豆包、Kimi 高调登场时的节奏如出一辙。

再联想此前多家媒体炒作 「阿里食堂烤鸭脱销,疑似从广东调集 AI 工程师」 一事,阿里给 「千问」 积极造势,看来是真的下决心要大举进攻 AI To C 市场。

过去两年,虽然阿里已经明确了 「All in AI」 这一核心战略,但其在 AI 领域的布局,主要还是围绕 B 端市场,通过阿里云向企业客户提供模型 API、定制化解决方案等服务。

相较之下,阿里 AI 在 C 端市场的表现相对沉寂。根据 QuestMobile 数据,截止到 2024 年 12 月,AI 原生 APP 月度活跃用户规模 TOP3 分别为豆包、Kimi、文小言。其中,豆包用户规模已达 7523 万,但 「通义」 的月活规模还不足 300 万。

只是,阿里 「通义」 的上线时间其实比豆包、Kimi 还要早,为何在 C 端市场的存在感却始终不强?答案,更多藏在阿里的企业基因里。

首先,阿里有着浓厚的 To B 基因。以电商业务为例,虽然其面向的是 C 端消费者,但其经营逻辑却是先服务 B 端商户,再让 B 端商户去服务 C 端客户。

在 AI 战略上,阿里最初也是将通义 APP 与大模型一同打包进 To B 服务中。因此,「通义」 在升级成为 「千问」 之前,就已经在阿里商业生态中完成充分历练,与阿里云、钉钉、淘宝等应用深度融合,在电商、营销、办公等真实场景中反复迭代。

从实际效果来看,阿里从 B 到 C 的迭代逻辑也经得起考验。我们向 「千问」 进行了多轮提问测试,发现它在简单问答场景中表现稳定,但在视频、图片、工具类任务中的表现更为出色。

比如在 PPT 功能中,用户仅需输入主题关键词,「千问」 就能自动搭建逻辑框架、填充相关内容,生成一套完整可用的 PPT;短视频理解功能也比较出彩,「千问」 不仅能高效提炼核心观点,还能延伸相关背景、梳理逻辑脉络,极大提升了信息获取的效率。

其次,对阿里来说,AIToB 也能更快速形成可见收益。2025 年二季度,阿里云收入同比大涨 26% 至 333.98 亿元,增速创三年新高;阿里云经调整利润为 29.54 亿元,同比增长 26%。

在 AIToC 市场,各大平台尚未摸索出成熟的商业模式。相较之下,AIToB 不仅能够快速带来业绩和利润,推动公司市值上涨,还能赋能阿里生态内的其他应用。

今年,通义大模型首次大规模应用于天猫 「双 11」,显著提升了商品出海翻译、经营数据分析及客服效率,通过店小蜜在大促期间日均为商家节省约 2000 万元成本。

不过,阿里 AI to B 业务更为强势,某种程度上也掩盖了 AI To C 的紧迫性,导致零散的 AI 板块只能 「各自为战」,难以形成合力。显然,如今阿里也想要扭转这种 「重 B 轻 C」 的局面。

加速转向,阿里在着急什么

去年,阿里的 AI 战略开始逐渐转向,通义应用正式从阿里云剥离,在组织架构上跟夸克平级,这也被视为阿里开始发力 AI to C 的讯号。

今年开始,夸克更成为了阿里在 AI to C 领域的排头兵。3 月,夸克从传统搜索框升级为 「AI 超级框」,意图成为一款具备强大通用能力的智能助手;10 月,夸克推出 「C 计划」,正式上线对话助手功能,是国内首个实现搜索能力与对话体验深度融合的 AI 产品。

11 月,阿里再次放出大招,推出了真正意义上的 AI 原生应用 「千问」,在短时间内向 AI To C 市场投入两枚重磅产品,阿里到底在着急什么?

首先,时机成熟了。根据 《晚点 latepost》 报道,千问团队指出,阿里的 AI 路径是从云、基础模型开始做,然后再回到 C 端,模型能力是最重要的。

当下,Qwen3 – Max 已经成为全球最受欢迎、性能领先的开源大模型之一;Agent 生态也已经达到能被模型普遍调用、能解决更多问题的状态,万事俱备,阿里只需吹一把东风即可。

其次,阿里整体战略正变得更加紧密和聚焦。今年上半年,阿里将淘宝闪购、饿了么、飞猪、高德等应用纳入统一生态协同发力,构建出一个超级流量入口,并取得了不错的成绩:截至今年 8 月,淘宝闪购的月活用户数达到 3 亿,对比 4 月前增长 300%。

阿里尝到了集中力量办事的甜头,在 AI 领域或许也是如此。阿里将以往分散的 AI 能力,比如大语言模型 「通义千问」、视频模型 「通义万相」 等都整合到 「千问」,化零为整,力量自然倍增。

当然,除了这些 「值得做」 的理由之外,阿里也有更多 「不得不做」 的理由。

一则,来自竞品的威胁。虽然国内 AI To C 市场尚未形成稳定的格局,但豆包和 Deepseek 也一直保持着领先优势。

随着时间推移,用户对头部产品的认知会逐渐固化,阿里如果再观望下去,未来想要改变这种格局的难度只会更高。从去年 12 月到今年 9 月,「通义」APP 的月活数量几乎没有太大变化,但豆包的月活数量则从 7523 万提升至 1.72 亿。

更重要的是,豆包已经开始通过 AI 助手带货,在智能回复中嵌入抖音商城的商品链接,相当于已经把 「火」 烧到了阿里的电商大本营。

二则,阿里不想只依靠夸克。事实上,在阿里推出 「千问」 后,也有不少用户疑惑,为什么阿里前脚刚升级了夸克智能助手,后脚还要再推出一个新的原生应用。

代入阿里的视角,既然已经下了攻擂的决心,那么双管齐下自然更为稳妥。目前,「搜索引擎+智能助手」 这种复合形态的产品,还没有成熟先例,用户到底会不会买账,仍有不确定性。

而且,夸克作为工具型产品,其在用户心智上与 「千问」 这样的通用 AI 助手还是有着本质区别,阿里打造一个更纯粹、更强大的 AI 入口,才能更好统一其在 C 端的影响力。

超级 AI 的商业化之路

从 「百模大战」 至今,大模型行业的竞争维度还在不断演变,但无论是聚焦细分垂直领域,还是通过智能体实现更强的 「动手能力」,商业化依然是横亘在所有玩家面前的共同难题。

除了传统的付费订阅、企业定制服务等商业模式外,ChatGPT 还宣布与电商平台 Shopify 和 Etsy 合作,探讨通过商品推荐实现销售分成,这也是豆包、kimi、文小言等国内 AI 智能助手正在跟进的商业化新路径。

但对于人工智能这个 「吞金兽」 而言,这点商业收入恐怕还是杯水车薪。今年 2 月,阿里宣布要在未来三年投入超 3800 亿元用于云和 AI 基础设施建设,超过了过去十年总和。

不过,千问团队表示目前并不考虑收费,对于所有人工智能助手都无法回避的商业化问题,阿里也有自己的答案。

在推出 「千问」 后,阿里下一步计划逐步为 「千问」 增加智能体功能,其中,购物 Agent 或将最先上线,支持用户用自然语言在淘宝、天猫平台上购物。目前,用户在 「千问」 上通过识图搜索,它已经能精准识别出相应物品并给出商品链接。

接下来,「千问」 还将拓展至地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景,用阿里自己的话来说,「不只能聊天,还会办事」。

这也是 「千问」 并不着急收费的原因,因为即便是 ChatGPT,其付费用户占比也仅有 5%。阿里更倾向先建立用户基础,再面向阿里丰富生态进行 AI 服务收费,实现商业化的闭环。

相较于其他竞争对手,阿里在电商、本地生活、出行等领域沉淀了丰富的场景资源与流量基础,当 AI 能力与阿里生态进行深度融合后,将有可能创造出全新的用户体验,让 AI 能够真正从屏幕走向物理世界。

因此,「千问」 并不仅仅是阿里走向 C 端的重要探索,还是阿里全栈 AI 体系的重要载体,通过 「千问」 这一触点,把阿里生态资源与亿万用户的 「吃穿住行玩乐」 连接在一起。

在这个过程中,用户需求调用的不只是一个或者两个 Agent 的服务,而是涉及不同场景的一系列能力,要打破场景之间无形的 「墙」,也是阿里相较于其他玩家的独特优势。

千问团队曾表示,国内 AI 应用还处于初级阶段,没有真正演进到能解决很多实际问题的程度,所以 「千问」 入局并不晚。

在大模型迭代速度越来越快的当下,技术领先的优势也会被进一步压缩,未来的比拼不仅是技术能力的竞争,而是体系化能力的较量。

「千问」 想要担当的,也不只是未来世界的 「大脑」,还是一双能够办事的 「手」,将 AI 所创造的价值真正融入现实生活,创造实实在在的使用价值,才是 AI 时代的价值归宿。(楷楷)