来源:

上海证券报

三条年轻的生命,一家万亿级规模的企业,一项备受期待的新科技,以及汹涌如潮的舆情……交付刚满一周年的小米 SU7,遭遇重大事故。

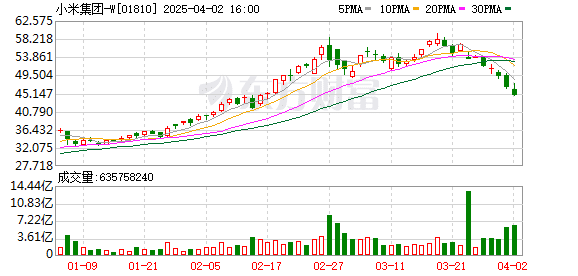

3 月 29 日,一辆小米 SU7 标准版汽车在德上高速公路池祁段行驶过程中遭遇严重交通事故。4 月 1 日晚,小米集团创始人、董事长雷军公开回应小米 SU7 事故称:无论发生什么,小米都不会回避。3 月 31 日至 4 月 1 日,小米集团港股累计跌 8.9%。截至 4 月 2 日收盘,小米集团港股跌 4.19%。

小米 SU7 事故引发各方高度关注。对于小米 SU7 搭载的是什么厂家生产的电池,4 月 2 日,小米汽车客服人员回应称,小米 SU7 分为标准版,Pro 版以及 Max 版。其中,标准版搭载的是比亚迪弗迪电池或宁德时代电池。Pro 版以及 Max 版仅搭载宁德时代生产的电池。

有投资者提问:3 月 29 日发生事故的小米 SU7 汽车是不是用的公司的电池?对此,宁德时代回复:不是我们的电池。4 月 2 日,宁德时代有关人士也对上海证券报记者表示,事故车辆所搭载的不是宁德时代生产的电池。

4 月 2 日,比亚迪对小米 SU7 电池没有相关回复。

智驾响应是否及时?车辆为何燃烧?车门是否锁死?事故责任如何认定?对于萦绕此次小米 SU7 事故的一系列疑问,上海证券报记者日前在还原事故发生过程的同时,采访了汽车安全专家和法律专家,专家们对于小米事故原因和责任认定等进行了详细分析。

小米初步公布事件始末,雷军称将持续配合警方调查

3 月 29 日晚,一辆小米 SU7 标准版在德上高速公路池祁段行驶过程中,与道路一侧的水泥桩发生碰撞。车上三位年轻女生不幸离世。

4 月 1 日中午 12 时许,微博认证账号 「小米公司发言人」 首次对事故作出回应。「小米公司发言人」 确认发生了该事故,并介绍了小米公司初步了解到的事件经过。

半天后的 4 月 1 日 22 时许,小米汽车又在微信公众号发表 《关于大家关心问题的回答》,回应了六项问题。

4 月 1 日 22 时,小米集团创始人、董事长雷军在微博首次对此事故作出回应:「29 日晚上的这起事故,我的心情非常沉重。三位年轻女孩不幸离世,这样的消息,对她们的家人、朋友,乃至我们每一个人,都是难以承受的悲痛。我代表小米,表示最深切的哀悼,也向她们的家人致以诚挚的慰问。」

安全专家解析事故原因:

速度快反应时间短 车门可能解锁失败

「116 公里/小时的车速,接管时驾驶员向左急打方向盘 22°,啥车都可能失控。」 同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产对上海证券报记者说。在朱西产看来,虽然智能驾驶技术近期突飞猛进,但是如何应对驾驶员紧急接管状态下的操作错误,依然是行业智驾研发团队眼前的难题。

朱西产表示,根据小米方面公布的摘要信息显示,从 「NOA(导航辅助驾驶) 发出风险提示 『请注意前方有障碍』」 到 「车辆与水泥护栏发生碰撞」,仅 2-3 秒钟,在如此短暂的时间内,用户没有足够的反应时间进行应对。

朱西产分析,实际上,遇难者采取的紧急应对措施可能不完全正确,根据现有信息显示,当时遇难者采取了紧急取消智驾、急打方向盘等操作,但是制动踏板的踩踏量仅有 30% 左右,没有完全刹车,因此减速不充分,以 100 公里/小时左右的惊人速度撞上护栏,造成悲剧发生。

朱西产进一步表示,车辆的 DMS(驾驶员监测) 检测到驾驶员较长时间出现分心状态,两次以上提醒还无效的情况下就应该停止该驾驶员使用 NOA 功能,避免驾驶员错误地把辅助驾驶系统当成自动驾驶系统使用。朱西产认为,面对紧急情况,驾驶员在慌张中能否采取最合理的紧急应对措施非常关键。

对于事故另一大焦点,车门是否锁死的疑问,朱西产表示,在严重的车辆交通事故中,事故车门打不开的现象很普遍。朱西产分析,在一般情况下,当车辆发生侧面碰撞,导致气囊点火,安全气囊控制单元 (SRS ECU) 会在气囊点火指令的同时发送解锁指令,通过 CAN 总线把解锁指令发送给车门控制单元。此时若 12V 低压电路保持正常,车门锁会在碰撞后约 500-600 毫秒后完成解锁操作。

车门解锁失败可能有两种原因:第一是在刮底碰撞或非结构性碰撞中,若气囊未点火,安全气囊控制单元没有生成解锁指令,导致车门保持锁定状态。第二种原因是电路中断。在正面碰撞事故中,12V 蓄电池位于发动机舱,当发生严重碰撞后 70-80 毫秒内,可能发生电瓶线路断裂,此时即便气囊点火并发送解锁指令,但车门锁因失去供电,也无法执行解锁动作。

朱西产表示,目前未有强制性标准要求 12V 低压电路必须拥有备用电源,车门解锁也不是硬性要求。

对于小米 SU7 搭载的是什么厂家生产的电池,4 月 2 日,小米汽车客服人员回应称,小米 SU7 分为标准版,Pro 版以及 Max 版。其中标准版搭载的是比亚迪弗迪电池或宁德时代电池,「两种电池混装的,是随机安装的,车主在购车时不能选择。」Pro 版以及 Max 版仅搭载宁德时代生产的电池。4 月 2 日,宁德时代有关人士对上海证券报记者表示,事故车辆所搭载的不是宁德时代生产的电池。4 月 2 日,比亚迪对小米 SU7 电池没有相关回复。

在电池管理方面,小米汽车官微曾称,SU7 搭载的 BMS 电池管理系统,紧急情况下可实现 4ms 内电流切断,保证车内高压安全。朱西产表示,切断电源只能杜绝外短路。电池被挤压,电池内部短路着火,即便切断电流也没用。

「无奈啊!行业内卷,卖车靠降价,品牌宣传夸大,国内汽车行业参与者面对越来越激烈的市场竞争形势。」 在采访中,朱西产对记者感叹,小米汽车此次事故应当引起行业足够重视,避免悲剧再次发生。

法律专家解析事故责任:

智驾是否存在渲染过度,让消费者产生误解

「这起事故涉及多重法律关系及主体。」 上海创言律师事务所合伙人查志贤律师对上海证券报记者说,从交通事故角度而言,要看施工方是否存在未按规定设置警示等,若都符合规定,则事故责任应在司机一方,否则施工方也得担部分责任。

查志贤表示,车辆方面,则涉及产品质量纠纷。「在交通事故中,交警部门是不大会对车辆定责的,需要司机和乘客另行主张。涉及小米车辆方是否存在质量问题,要看智驾等是否存在质量问题,如不存在,还要看对于有关产品只能用于辅助驾驶,小米方面或销售方是否尽到告知义务,包括相关使用手册上是否记载齐全,并是否以明显方式告知驾驶者。」

另外,事故还会涉及保险公司,如果司机不存在毒驾、酒驾等情况,保险公司需要承担赔偿责任。根据交警部门的交通事故责任认定书,如果司机有责任,乘客或家属也可向司机索赔。

「具体责任分析要看交警部门对事故的调查情况。」 华诚律师事务所合伙人贺晓博律师对记者表示,智驾是辅助驾驶,人手不能脱离方向盘,随时要保持对前方路段的关注,驾驶员在当时是否做到这点需要关注。

另一方面,贺晓博认为,对于车辆的生产和销售者小米方面有没有责任,还要看企业在销售和宣传过程中对智驾有没有渲染过度,让消费者产生误解。如果是经营过程中的确存在渲染过度等情况,那么就涉嫌虚假宣传不正当竞争,从行政角度上涉嫌违反广告法。

技术的发展不可阻挡,这次悲剧如导致对整个智能驾驶的抵抗,则会因噎废食。

商业的本质是造福人,产品的底线更是如此。

于小米而言,这次事件是其创立以来最大的产品危机,却也是构建百年品牌的一个必经考验。对任何组织、个人、品牌,最怕的是永远都是正反馈,没有负反馈。永远不要试图 「神话」 自己和产品,以此谋求短期的商业成功,否则他日或遭反噬。

此次事故,不仅是小米的危机,更将是整个中国智能驾驶行业的分水岭。在技术、成本与安全的三角博弈中,车企们需重新审视 「用户生命权重」 的优先级。未来竞争的关键,或从 「功能炫技」 转向 「极端场景下的生存率保障」。而这需要行业协作而非单点突破。

(上海证券报)

文章转载自东方财富