作者:

张雪

港股上市公司巨子生物旗下品牌可复美陷入舆论风暴。

5 月 24 日,自称 「香港大学化学博士」 的美妆博主郝宇 (网名 「大嘴博士」) 发布检测报告,直指可复美核心产品 「重组胶原蛋白精华」 的实际胶原蛋白含量仅为 0.0177%,且缺乏胶原蛋白的关键成分甘氨酸,质疑其涉嫌虚假标注与夸大宣传。

巨子生物当日紧急回应,称指控 「严重失实」,并公布多批次自检结果,显示胶原蛋白含量均超过 0.1%。

双方各执一词的背后,不仅是技术标准的争议,更是医美行业长期积累的信任危机与监管滞后的集中爆发。

争议核心:

检测标准分歧与科学定义之争

此次事件的焦点集中在重组胶原蛋白的检测方法、成分标注及科学定义三个层面。

其一,检测方法差异导致结果悬殊。

郝宇团队采用国际通用的高效液相色谱法 (HPLC) 结合氨基酸定量法,并添加 18 种氨基酸内标校准,结果显示重组胶原蛋白含量仅为 0.0177%。

而巨子生物则依据 《中华人民共和国药典》 及医药行业标准 YY/T 1947-2025《重组胶原蛋白敷料》 的检测方法,自检结果达 0.27%-0.28%。

双方争议的核心在于检测方法是否经过 「方法学验证」。

巨子生物指出,郝宇团队未获取其原料样本,预处理方法未经验证,结果不可信;郝宇则强调其检测流程严谨,并已备份全部数据以备法律程序。

其二,成分标注的合规性疑云。

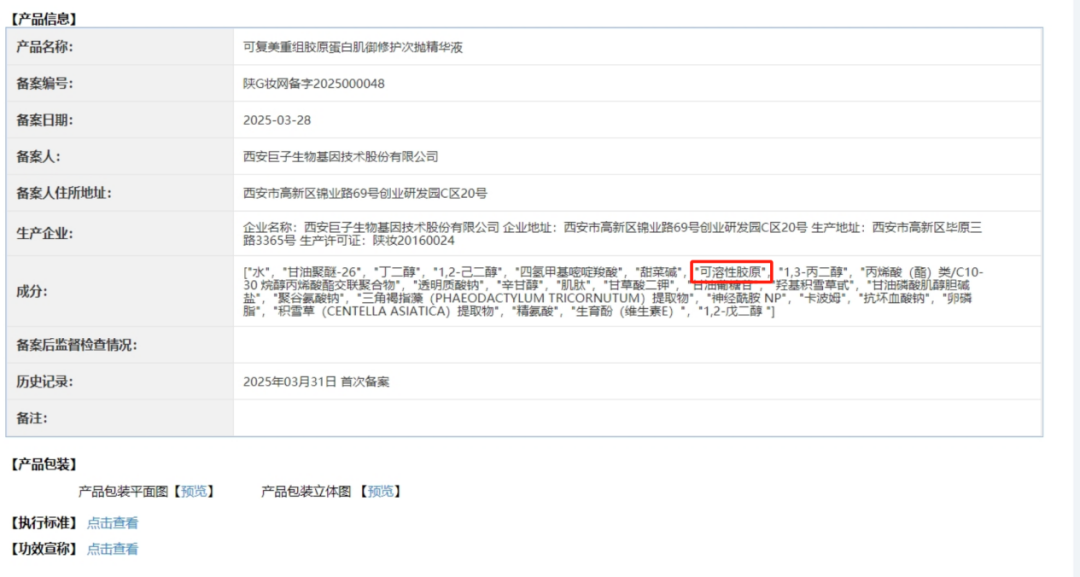

根据国家药监局 《化妆品标签管理办法》,成分表中含量超过 0.1% 的成分需按降序排列。可复美产品成分表将 「可溶性胶原」 列为第七位,但未明确标注其为 「重组胶原蛋白」。

对此,郝宇质疑,若重组胶原蛋白实际含量不足 0.1%,则其标注位置涉嫌误导消费者。

巨子生物回应称 「可溶性胶原」 即重组胶原蛋白,且含量符合法规要求,但未进一步解释成分命名的科学依据。

其三,科学定义与营销概念的冲突。

郝宇指出,巨子生物宣称的 「217 道尔顿 Mini 小分子胶原蛋白」 仅由两个氨基酸组成 (二肽),无法形成胶原蛋白必需的三级螺旋结构,属于对科学概念的 「肆意滥用」 和 「夸大宣传」。

而巨子生物创始人范代娣在其著作中明确将甘氨酸列为胶原蛋白的核心成分,占比 1/3,但郝宇的检测显示产品中甘氨酸缺失,进一步动摇其技术宣称的合理性。

医美修复市场的

「暴利」 与 「信任危机」

可复美在声明中表示,公司已经委托多家权威第三方检测机构对该相关产品采用多种检测方法进一步进行检测,而检测需要时间,拿到最新检测报告后会第一时间公布。

同时,其也在声明中坦言,「化妆品中的重组胶原蛋白含量还没有行业标准及国家标准」。

巨子生物事件并非孤例,其背后折射出医美行业在技术、营销与监管间的深层矛盾。

首先,重组胶原蛋白检测尚无国标标准,企业自选方法导致结果差异。例如,郝宇采用 HPLC 法,而巨子生物依据行业标准 YY/T 1947-2025,双方均指责对方方法 「不科学」。

记者注意到,国家药监局虽于 2025 年启动标准制定,但进度滞后于市场发展。技术的不透明性与标准缺失成为矛盾爆发的核心因素之一。

与此同时,「成分党」 崛起推动市场透明化,消费者从盲目追捧转向功效验证。

记者注意到,此前可复美也曾被质疑 「违禁添加」。2025 年 4 月,可复美被曝涉嫌添加禁用成分表皮生长因子 (EGF),尽管陕西省药监局检测未发现违规,但消费者自检报告显示其含量高达 567pg/ml,暴露公众对品牌的信任危机。

而从财务数据角度,2024 年巨子生物销售费用达 20.08 亿元,同期,公司研发费用仅 1.07 亿元,占营收的 1.9%,远低于华熙生物(6%)、锦波生物(10.89%) 等同行业水平。

巨子生物的 「罗生门」 为行业敲响警钟。

这场争议的终极裁决者,不仅是权威检测数据,更是消费者的信任与监管的天平。

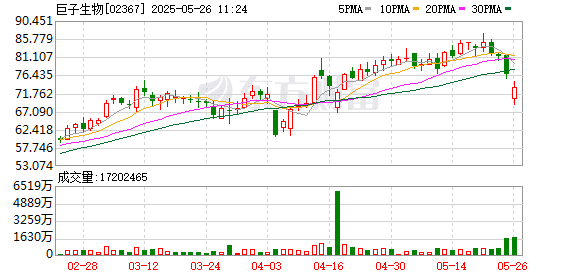

巨子生物若不能以透明化、标准化重塑行业信任,其 800 亿港元市值的故事或将面临考验。

而于整个医美行业而言,唯有在技术、合规与用户需求间找到平衡,方能摆脱 「暴利」 与 「信任崩塌」 的循环。医美的终点不应是资本故事,而是医疗价值的回归。

(上海证券报)

文章转载自东方财富