一场政坛变动引发日元大跌。10 月 4 日,日本前经济安全保障担当大臣高市早苗在日本自民党总裁选举中胜出,10 月 6 日开盘,日元对美元汇率应声下跌,随后几日内一路跌穿多个关口。

分析人士认为,日本政局的变动、市场对日本财政前景的担忧、日本央行后续加息的不确定性是推动本轮日元走弱的主要原因。但长期来看,无论是日本央行货币政策路径的演绎还是日元汇率走势,都根植于宏观经济基本面表现,不会因政治人物的主张而固化。

政坛变局引发日元走弱

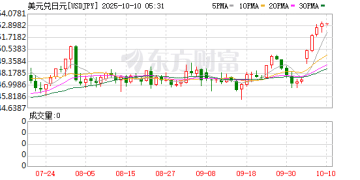

10 月 6 日,日元对美元汇率大幅走弱 1.94%,跌破 150 这一关键关口,随后两天一路走软,接连跌破 151、152、153 三个关口。

10 月 8 日,日元对美元汇率最低触及 153.003,这是自 2 月中旬以来首次触及该水平。而且,这已经是日元连续第五日下跌,较 10 月 2 日跌幅超 3.7%。

日元对其他主要货币也全线贬值。日元对欧元更是创下历史新低,一度触及 177.86,为 1999 年欧元诞生以来的最低水平。10 月 9 日中国市场开盘后,日元对人民币汇率大幅走软至 4.67 附近位置,跌幅超 3%。

这都与一场日本政坛变局有关。据新华社报道,当地时间 10 月 4 日,日本前经济安全保障担当大臣高市早苗在 4 日举行的日本自民党总裁选举中胜出,由此成为自民党首位女总裁,并有望成为日本首位女首相。

汇管研究院副院长赵庆明告诉上海证券报记者,高市早苗政策主张倾向于维持宽松的货币政策,例如反对央行加息,同时提倡实施积极的财政政策。这一政策组合在一定程度上对日元构成了下行压力,从而导致汇率走弱。因此,市场普遍认为,高市早苗的政策取向是近期日元贬值的最主要原因。

高市早苗的经济政策主张在一定程度上延续了 「安倍经济学」。有媒体报道称,高市早苗与安倍关系密切,是 「安倍路线」 的坚定继承人。此次选举中,高市早苗将竞选主张重点放在经济民生领域。她主张 「积极财政」,提出多项减税政策、扩大地方财政支援,以应对不断上涨的物价。

「在经济政策方面,高市早苗将 『安倍三支箭』——宽松货币、积极财政、结构改革作为政策重点,而且在财政政策立场上更为积极,在货币政策立场上更加鸽派。」 华泰证券在研报中称。

在此背景下,日元抛售压力短期内依然难以扭转,投资者持续卖出日元,出现了所谓的 「高市交易」 。

日元长期走势面临不确定性

若高市早苗当选新任日本首相,日元汇率走势是否会发生转变?

短期内,日元承压已是不争的事实。中信证券首席经济学家明明告诉上海证券报记者,高市早苗当选日本自民党总裁后,日元对美元明显走弱,后续若高市早苗担任日本首相,则日本央行的货币政策空间或受到限制,日本央行加息或更加严谨,政策不确定性导致日元面临下行压力。

长期来看,后续日元走势与高市早苗政策的落地情况及实际影响息息相关。赵庆明认为,目前来看,这一影响预计是短期的,主要体现在市场情绪的即时反应上,长期而言,其政策所产生的实际效果仍有待进一步观察。此外,日元汇率目前已处于显著低估的水平,因此,即便高市早苗当选自民党总裁并即将出任日本首相,预计日元后续的下跌空间有限。

尽管高市早苗支持宽松的货币政策,但此次竞选期间未就日本央行加息发表评论。华泰证券在研报中表示,预计高市早苗当选新任日本首相后,日本财政扩张的力度可能更大,对增长带来支撑,但是否会影响日本央行加息进程仍有不确定性。

支撑加息的必要性因素依然存在。「财政扩张或加大日本当前所面临的高通胀问题。中长期看,随着日本通胀黏性进一步增强,日本央行货币政策正常化的压力将挥之不去,日元汇率或将升值。」 华泰证券研报称。

政策调整仍取决于宏观经济形势

高市早苗的当选对日本央行货币政策走向的影响程度究竟几何?

赵庆明表示,考虑到日本央行相较于美联储而言独立性较弱,且从全球经验看,央行政策取向往往与政府总体方针趋于一致,因此其上任预计将对日本央行的政策立场产生一定影响。至于具体影响的程度,还将取决于她本人的政策执行力及其在政府内的威信。

「早苗经济学」 虽带有 「安倍经济学」 烙印,但也有所区别。东吴证券首席经济学家芦哲在研报中表示,具体来看,其承诺 「更加负责任的」 财政扩张政策,并表示政府将与日本央行更加密切地协调与联系。高市早苗认为当前日本的通胀主要是受成本上行带来的 「输入性通胀」 驱动,而非由需求过热或经济增长引起,因此过早加息将存在阻碍经济复苏的风险。

当前,市场普遍认为,高市早苗在货币政策上的立场或令日本央行加息进程进一步延后。虽然日本央行货币政策正常化的进程可能因此暂缓,但即便如此,日本央行的货币政策走向仍根植于经济基本面。针对日元的走贬,日本财务大臣加藤胜信也表态称 「近期日元波动过大」,日本政府将密切关注外汇市场波动,并警告汇率应稳定反映经济基本面。

赵庆明表示,货币政策本质上是相机抉择的,并不会因政治人物的主张而固化,其根本仍取决于宏观经济状况:若经济表现疲弱,则偏向宽松;若经济出现过热或通胀压力上升,则必然转向收缩。因此,宏观经济形势仍是决定政策调整的主要依据。

(上海证券报)

文章转载自 东方财富