每经评论员杜恒峰

从期货到股市,「一句话」 的影响力可能 「价值」 数百亿元。

11 月 16 日,在一次行业会议上,赣锋锂业董事长李良彬预测,2026 年碳酸锂需求会增长 30%,需求达到 190 万吨,如果明年需求增速超过 30%,甚至达到 40%,则短期内供应无法平衡,价格可能随之突破 15 万元/吨,甚至达到 20 万元/吨。

17 日 (周一),碳酸锂期货高开高走,至下午主力合约涨停,涨幅 9%。A 股市场锂电池概念股同步上涨,孚日股份、盛新锂能等多股涨停。由于当日碳酸锂行业没有重大利好消息,市场大涨被外界解读为是受李良彬上述乐观预测的影响。

同样是一句话,也可能导致市场大跌。

就在上周三 (11 月 12 日),市场有消息称,晶澳科技董秘在光伏月度例会中表示 「收储」 平台黄了,这话却被市场曲解为 「反内卷」 失败。在该消息广泛传播后,当日 A 股光伏板块应声下跌,通威股份、隆基绿能一度接近跌停,晶澳科技收盘时也收跌。

但一句话引发的涨跌,很快就会回归常态。

11 月 12 日盘中,光伏协会紧急辟谣,市场止跌回弹,晚间晶澳科技也以公告形式对上述传闻予以否认。13 日,光伏指数 (884045) 反弹,收盘涨幅 1.63%。

11 月 18 日,锂电板块大幅回落,锂电池指数 (884039) 下跌 4.34%,锂电电解液指数跌幅更是高达 9.47%,基本抹去前一日的涨幅。

Wind 数据显示,锂电池指数成分股对应上市公司总市值为 5.4 万亿元,光伏指数成分股对应上市公司总市值也有 2.3 万亿元。如此大的体量,应当具备较强的稳定性。为何某个人的一句话甚至是一则谣言,就能引发市场剧烈波动?

笔者认为,这和当前两个行业所处的状态有关:两者都处于 「反内卷」 的关键阶段,市场情绪极不稳定,一旦预期有变,无论这个变化是来自一句话还是一组数据,都有可能导致大涨大跌。

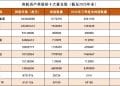

先看锂电产业。2021 年 11 月,碳酸锂价格曾达到了 60 万元/吨的历史高位,但之后迅速下挫,到 2025 年一度跌到约 6 万元/吨。在供应一侧,全球锂资源产能自 2023 年起集中释放,导致价格下跌,但头部企业为维持市场份额,减产意愿不足,产能出清缓慢,加剧了供给过剩的局面。

在下游,锂电池行业也陷入产能过剩的局面。公开数据显示,2024 年国内动力电池建成产能超过 2000GWh,但产能利用率不到 50%,这导致价格战愈演愈烈,已逼近或跌破不少二三线电池厂的成本价。今年储能行业大爆发,但行业也没有摆脱价格 「内卷」。宁德时代董事长曾毓群今年 9 月曾表示,储能行业价格竞争异常激烈,近三年间储能系统价格下降了约八成。

破 「内卷」 是锂电行业的必经之路。尽管锂电的应用范围在拓展,下游需求在增加,但目前相关产品仍处于历史低位,如果供需扭转,行业基本面将得到彻底改观。这也是李良彬乐观预测有如此影响力的根本原因。

光伏行业的情况更为严峻,整个行业由于产能 「内卷」、价格 「内卷」 而陷入大面积亏损。今年下半年,「反内卷」 政策信号密集释放,市场对光伏行业的走势趋于乐观,自 7 月以来,多晶硅期货价格大幅上行,此后维持在 5 万元/吨的阶段性高位附近。

目前看,虽然多晶硅期货价格已经稳住,但破 「内卷」 的工作才刚刚开始。预期要兑现,市场才有持续回暖的动力。以硅料收储为例,其本身牵涉到复杂的利益博弈,虽然市场预期已久、期待已久,但实际成行困难,以至于收储一事遭遇传闻,就会直接影响到市场信心。

市场大起大落,直接原因是一句话被市场过度解读,但其深层次原因在于投资者仍缺乏信心,市场缺乏明确的方向。「反内卷」 需要政策尽快落地,为行业设定门槛,推动现有产能出清;「反内卷」 也需要大型企业有担当,博弈时放长远、看整体,以推动行业治理更加有序;「反内卷」 还需要投资者仔细甄别相关信息,不盲目追涨杀跌,避免资产受损。

(每日经济新闻)

文章转载自 东方财富